【ドイツを想う】第4回 「翻訳」語にみる先人たちの知恵 ~「酸素」と「盲腸」~

宍戸里佳

ドイツ語に接していると、ときどき興味深い現象に行き当たります。ドイツ語と日本語の単語が、そっくりの構造をしているのです。

たとえば、鉛筆。ドイツ語ではBleistiftといいますが、これは分解すると、Bleiが「鉛」、Stiftが「ペン」で、まさに「鉛」+「筆」なのです。

ほかには、たとえば鉄道。ドイツ語ではEisenbahnで、分解するとEisenが「鉄」、Bahnが「道」。こちらも「鉄」+「道」となっています。

日常語では、そのほか次のような単語が、日独で同じ構造をしています。

木綿 Baumwolle = Baum「木」+ Wolle「羊毛、綿毛」

乳歯 Milchzahn = Milch「乳」+ Zahn「歯」

消しゴム Radiergummi = radieren「消す」+Gummi「ゴム」

これらの語は次のような、明らかに合成語と分かるような単語とは一線を画しています。

△ 頭痛 Kopfschmerzen = Kopf「頭」+ Schmerzen「痛み」

△ 子ども部屋 Kinderzimmer = Kinder「子ども」+ Zimmer「部屋」

△ 夜行列車 Nachtzug = Nacht「夜」+ Zug「列車」

「鉛筆」は何が優れているかというと、分解しないでも「鉛筆」であると分かること。小さな子どもが「えんぴつ」とひらがなで書いても、そのまま違和感なく通じてしまうのです。ふだんの生活の中で、「あ、そうか、鉛の筆で書いたのね」などと思う人はいないはずです。同じように、「鉄の道」「木の綿」「乳の歯」「消すゴム」とわざわざ分解して考える人もいないでしょう。(これに対して合成語の場合は、「頭の痛み」「子どもの部屋」「夜の列車」と無意識のうちに分解していることが多いのではないかと思います。)

また、分かちがたく1語になっていると思っていても、ドイツ語の構造と対応していない語も多数あります。

× 切手 Briefmarke = Brief「手紙」+ Marke「しるし」

× 画面 Bildschirm = Bild「画像」+ Schirm「覆い」

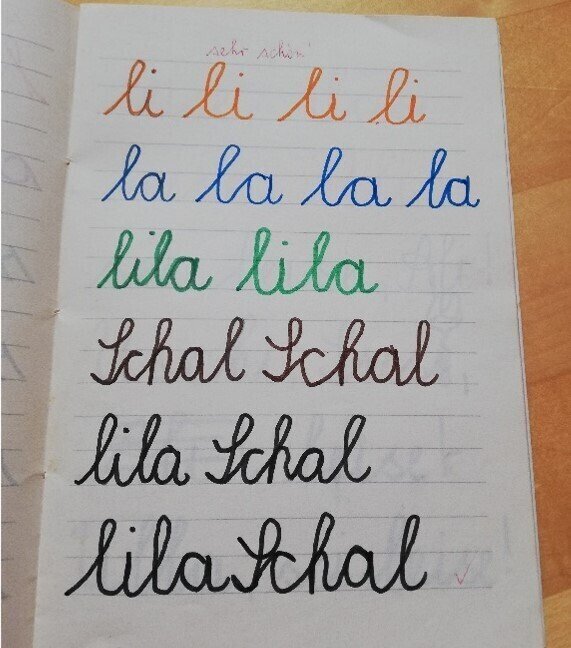

▲ドイツの小学校に入学直後のノート。

カラフルなサインペンで、字の形を筆記体で学習する。

前置きが長くなりました。何が言いたかったかというと、「酸素」という語に感動した経緯があるのです。酸素はドイツ語でSauerstoff。分解すると、sauerが「すっぱい」、Stoffが「素材」になります。なぜ酸素がすっぱいのだろう、と不思議に思っていたのですが、あるとき気付きました。sauerが「酸」、Stoffが「素」で、あわせて「酸素」だったのです。

これに気付いたのは、「窒素」がきっかけでした。窒素は次のようになっています。

窒素 Stickstoff = sticken「窒息する」+ Stoff「素材」

つまり、「鉛筆」と同じ構造をしているわけですが、こちらもうまい対応関係だと思います。(ちなみに、元素名では「水素」と「炭素」もこのような構造になっています。)

「盲腸」という単語に出会ったときも、衝撃を受けました。まさに「盲」+「腸」だったのです。

盲腸 Blinddarm = blind「盲目の」+ Darm「腸」

身体の器官では、ほかに次のものが日独で同じ構造をしています。

大腸 Dickdarm = dick「太い」+ Darm「腸」

小腸 Dünndarm = dünn「細い」+ Darm「腸」

十二指腸 Zwölffingerdarm = zwölf「12」+ Finger「指」+ Darm「腸」

鼓膜 Trommelfell = Trommel「太鼓」+ Fell「皮」

網膜 Netzhaut = Netz「網」+ Haut「皮膚、皮」

結膜 Bindehaut = binden「結ぶ」+ Haut「皮膚、皮」

▲慣れてくると、鉛筆書きに移行する。

「0 F」とは、「Fehler 誤り」が「ゼロ」の意味。

このように見てくると、これらの語ではドイツ語と日本語の発想が同じ、ということが言えそうですね。もちろんこれらは偶然ではなく、先人たちが分かりやすく日本語に訳してくれたおかげです。このような、目に見えるような訳語を作れるなんて、先人たちの知恵には敬服します。(インターネットで調べてみたところ、元素名と器官名は、江戸時代の蘭学者たちがオランダ語から翻訳したもののようです。)

最後に、音楽用語もいくつか紹介しておきます。いずれも「うまい」訳だと思います。

四分音符 Viertelnote = Viertel「四分の一」+ Note「音符」

アウフタクト、上拍 Auftakt = auf「上へ」+ Takt「拍」

音階 Tonleiter = Ton「音」+ Leiter「階段」

全音 Ganzton = ganz「完全な」+ Ton「音」

半音 Halbton = halb「半分の」+ Ton「音」

導音 Leitton = leiten「導く」+ Ton「音」

▲小学校1年の終わりには、万年筆を使うようになる。

間違えた場合はページ全部をやり直すか、

はさみの先などで削って消した。

※ ちなみに、英語では「鉛筆 pencil」「鉄道 railway」「木綿 cotton」「消しゴム eraser」「酸素 oxygen」「窒素 nitrogen」「盲腸 appendix」などとなり、日本語と構造が対応するのは「乳歯 milk tooth」「小腸 small bowel」くらいでした。

※ ここに挙げた語のうち、「木綿」だけは翻訳語ではなく、古来から日本にある語のようです。

記事を書いた人:宍戸里佳

桐朋学園芸術短期大学非常勤講師(音楽理論)、昴教育研究所講師(ドイツ語)。専門は音楽学。

著書は『英語と一緒に学ぶドイツ語』『しっかり学ぶ中級ドイツ語文法』『他言語とくらべてわかる英語のしくみ』(以上、ベレ出版)、『大学1・2年生のためのすぐわかるドイツ語』(東京図書)、『基礎からレッスン はじめてのドイツ語』(ナツメ社)など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?