デザイナー・ダイアリー「Skyrise」-建物の数値に係るバランス調整-(Skyrise Building Number Balancing - Designer Diary)

本記事は、Adam Wyse氏が2024年5月14日にBGGに投稿した「Skyrise Building Number Balancing - Designer Diary」の翻訳である。

「Skyrise」は、Ystari Gamesから発売された「Metropolys」(メトロポリィスとも)のリメイク作であり、2022年にKickstarで成功を収めた作品である。

「Skyrise」を手掛けたのは、「ブラス:バーミンガム」や「ブラス:ランカシャー」を手掛けたRoxleyである。「Skyrise」においても、Roxleyの持ち前のデベロップ力が遺憾なく発揮されているように思われる。その是非はまだ固まってはいないが、そのデベロップの一端を知ることができると考えて、本記事を翻訳している。

元記事は以下のリンク先を参照されたい。ヘッダー画像は、BGGから引用させていただいた(クレジット: W. Eric Martin)

はじめに

やぁ、みんな。「Skyrise」の共同デザイナーの1人であるAdam Wyseだ。このゲームに対して私が貢献したことの1つは建物の数値に係るバランス調整だった。この記事で、少しこのことをお話ししたいと思う。事前の警告:この記事は長くなるだろうし、みんなが興味ある記事ではない。ひょっとすると、誰も興味がないかもしれない! また、この記事は、既に「Skyrise」のゲームプレイとその基本コンセプトを知っていることを想定して書かれている。

「Skyrise」の各建物に固有の数値を導入するというコンセプトは、多くのデベロップにおける変更と同じように、テストプレイ後の議論の中で生まれた。このゲームはデベロップの途中であり、多くの事柄が流動的であったが、このアイディアは本当に好奇心をそそるものだった。

「Metropolys」/「Skyrise」のデザインの強みは、中心となる競りのメカニズムの中にある。新規プレイヤーが初めて行き止まりの果たす機能を理解して全ての物事に合点がいった時というのは、必ず素晴らしい瞬間となる。けど、このゲームが成功したのは、短期的に見ていく巧みな競りだけではない。このゲームを輝かせているのは長期的に見た競りの部分である。ボードを横切るように長くクネクネと曲がりながら移動する競り……各プレイヤーが異なる場所に入札し、対戦相手が何を望んでいて何を使うつもりなのかを予想しようとする。

デベロップ当時、各プレイヤーの建物は、オリジナルの「Metropolys」のように単純に1から13までの数値が付されていた。各建物に固有の数値を当てがうという1個の比較的小さな変更を伴うだけで、各競りを即座に50%まで長くすることができた。このことは、競りが非常に短くなりがちとなっていた2人用プレイでは特にインパクトがあると思う。私たちは、これを試してみようと考えたんだ。

出発点

私は、当時、「ラー」をプレイしたことがなかったが、すぐに危機的な見落としを修正した。ご存知ない場合を念頭に説明すると、「ラー」は、各プレイヤーが固有の数値で入札するという素晴らしい競りゲームである。このゲームには、私たちが探していた特性があった。結びつきのない固有でバランスの取れた数値という特性だ。

私は数学が大好きな人間であってずっとそうだった。ゲームデザインを始めるようになってからは、イカしていて面白いダイスセットを収集するようになった。見た目が良いものではなく、きちんとした数学的な特性があるものだ。私のお気に入りは、非推移的ダイス(Non-Transitive Grime Dice, ※この記事参照)と初手ダイス(Go First Dice)となる。初手ダイスは4つの異なる色の12面ダイスのセットで、各プレイヤーが"初手となる"平等な機会が与えられるような出目となる。

私は、数学が大好きな人間で元ソフトウェアエンジニアではあるが、数学者ではない。多くの優れた数学者が初手ダイスについて既に研究を行っており、3つの主要な公平性の要素が備わるようにされている。

初手となる公平性:各プレイヤーには、最も高い数値が出る可能性が平等にある(初手)

順位の公平性:全ての出目が順番にランク付けされている(※順位付けされている)場合には、各プレイヤーには、そのランク(※順位)を受け取る可能性が平等にある。

順列の公平性:あり得るプレイヤーの並び順は全て同じ確率である。これは、"順位の公平性"も保証している。

また、一式のダイスから任意のダイスを取り出して、それを振った場合であっても、同じ特性を有することが望ましい。そうすることで、少ないプレイヤーのときでも使用することができる。

この最後の点がボードゲームにとって極めて重要なのは間違いない。使用するダイスがどんな組合せであっても均等にバランスが取れていることを確実にする必要がある。

そして、既にこのダイス一式を持っていた。それらは12面ダイスで、(13個目のビルをワンダーに取り替えた後)プレイヤー1人つき12個の数字が付された建物を用いてデベロップを進めていたので、着手するには完璧な出発点だった。テストを始めるのには良い環境なのは間違いないよね。そういうことで、私たちは取り組み始めたんだ!

黒ダイス: 1, 8, 11, 14, 19, 22, 27, 30, 35, 38, 41, 48

赤ダイス: 2, 7, 10, 15, 18, 23, 26, 31, 34, 39, 42, 47

緑ダイス: 3, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 32, 36, 37, 43, 46

青ダイス: 4, 5, 9, 16, 20, 21, 28, 29, 33, 40, 44, 45

「Skyrise」のシステムにおける読み取りやすさ

初手ダイスでは1から48までの数値が用いられていたが、ゲームプレイのしやすさと読み取りやすさからすると、数値間の間隔を広げる必要があることがわかっていた。

「Skyrise」では、十の位がその建物の"ランク"を表し、一の位がそのランク内でのプレイヤーの位置付けを表す。入札額を少しずつ上下させるメカニズムは存在しなかったので(一時はいくつかそういうことを試したけど)、その間隔が4から11までだろうが、14から21までだろうが完全に調整できた。

更なるバランス調整

初手ダイスは素晴らしい出発点だったが、その途中でいくつか微修正が必要であることがわかった。「Skyrise」には、特定のランクの重要性に対して複雑さがある。例えば、

高めのランク内で勝利することは、常に低めのランク内で勝利するよりも良い。

島のコントロールのためには、高層の建物は中層の建物よりも重要であるし、中層の建物は低層の建物よりも重要である。

建物がもたらされる時代は、重要な要素である。

時代2におけるワンダーの出現は、時代2の高層の建物の重要性に影響を与える。

「Skyrise」においてよくあるのは、プレイヤーの有する最も低層の建物を行き止まりに置くことだ。それらの建物は間に合わせ(fodder)である。最も低層の建物のランクを勝ち取ってもほとんど価値がない。

私が整理する必要のあるほぼ全てのことに対してやっているのと同じように、スプレッドシートを作成して色々といじくり始めたんだ。

ちょっとした経歴の話をすると、私はかつて公共料金の徴収業務に就いていた。大量の使用量のデータを取ってきて、公共料金の請求書を生成するためにそのデータに照会をかけて(querying)、全てが正しいことを確認するためにミクロとマクロのレベルで綿密なデータ検証を行なっていた。私は、今回も同じようなアプローチをとりたかった。すなわち、数個の異なる観点(又は"レンズ")を見つけて、建物の数値の公平性を見定め、どのようなプレイヤーの色の組合せを用いてもできる限りバランスの取れたものとした。この記事では、2つの主要な観点についてお話ししたいと思う。

第一のレンズ(観点):加重比較(Weighted Comparison) ー 最上位と最下位

ここで詳細に入ることとするけど、ゲームデザイナーとしての私たちには望むもの何でも行うことができる全権を有していると同時に、"真っ白なキャンバス"では困難な作業となる可能性があるということを知っていてほしい。この時点で、2つの時代を設けるだろうということは決まっていたが、建物の追加や除去をしたり、どんな時代を登場させるか変更したり、ランク内の数値を変更したり、ワンダーのような要素を導入させたりする可能性があった。私のスプレッドシートには、頭の中で数値が変更された際に全シートに計算が反映される柔軟な数式を載せることが必要だった。スプレッドシート内の計算を見る時は、私たちは、その数値に至るまでの全ての計算ではなく、最終的な結論しか見ていないだろう(例えば、40代のランクは時代2に現れる。)。

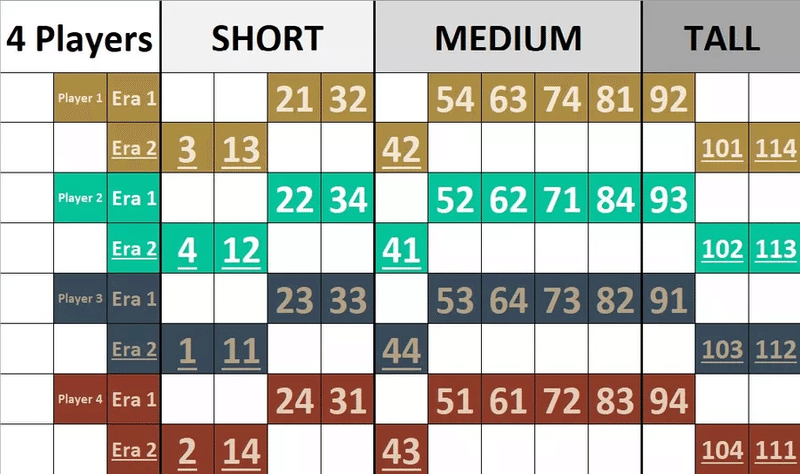

次にあるのが「Skyrise」における最終的な建物の数値である。各プレイヤーには(各時代に対応した)2つの横列があり、縦列が建物のランクを分けており、低層/中層/高層で色付けされてグループ化している。

加重比較でバランス調整を行う最初のステップは、各建物のランクに、一番上の横列に見られる数値の重要性を割り当てることであ。、真下にちょっとした理由づけを付記した。

こうした数値の重要性を全て合計すると、591になる。時代1は375で、時代2は216である。

各ランクについて数値の重要性が割り当てられたので、各プレイヤーがどの程度の数値を得られるのかを見定めたかった。例えば、2の重要性を割り当てられたランク0の縦列(1、2、3、4の建物)を用いるとする。この2という数値は、プレイヤー人数とそのランク内での各プレイヤーの位置に基づいてプレイヤー間で配分される。この作業は、プレイヤー人数に基づいて異なる以下のテーブルを用いて行われた。

例えば、4人プレイにおいて、ランク内で最も高層の建物を有するプレイヤーは割り当てられた価値の30%を受け取り、2番目に高層の建物を有するプレイヤーは27%、3番目に高層の建物を有するプレイヤーは23%、4番目に高層の建物を有するプレイヤーは20%を割り当てられる。

2の数値を割り当てた0ランクの建物を例にすると、4の建物を有する青緑色のプレイヤーは0.6を手に入れ(2の30%)、3の建物を有する黄色のプレイヤーは0.54を手に入れ(2の27%)、以下そんな感じだ。

この考え方を全てのランクに適用すると、各建物の数値は、ランク付けされた数値に変換されて、その後に合計されることとなる。

この数値の羅列の理解に資するように、ヘッダーの真下にある2つの横列を見ていこう。上の列では、右から左に読んでいくと、プレイヤー1(黄色プレイヤー)の時代1の建物を見ることとなる。低層の建物では21と32の数値となり、中層の建物では54、63、74、81の数値となり、高層の建物では92の数値となる。3個前の画像で説明した方法を用いると、これらの数値は、2、3.45、12、16.2、21、16、23のランク付けとなる。プレイヤー1の時代1については、そのランク付けの数値の合計は93.7となる。2列目も同じことをすると、時代2では合計54.0となる。4人プレイにおける黄色プレイヤーは両方の時代から合計147.7が与えられることとなる。

じゃ、この方法を用いて、3人プレイと2人プレイでも同じことをしてみよう。全てのプレイヤーの組合せを取り上げて、こんなような見た目の別のテーブルに結論を置き換えてみよう。

4人プレイの組合せは1つしかないが、3人プレイでは4つ、2人プレイでは6つある。最終的に、これをまとめると、建物の数値を見定めるために用いた最も重要なレンズである、最上位と最下位との対比に達することができる。

この表が示しているのは、最も高い価値の色と最も価値の低い色との間の価値の差である。この表は、時代1のみ、時代2のみを比較して、同様に合計値を比較している。2以上のいかなる差は、どの色が有利かを示すために自動的に着色されている。

ここまでたどり着くのに多くのステップを踏んだ。この時点までにある程度理解してくれていたらいいなと思う! さて、思い出してほしいのは、この全ての工程がスプレッドシートで行われていて、様々なテーブルを通じてこの価値の計算がされ、最終的な結論が得られたということだ。私がいじっている数値は以下のものだけだ。

各ランク内の各プレイヤーに割り当てられる1の位の数値

プレイヤーに与えられる建物がどの時代に現れるか。

各ランクに割り当てられた重要性の数値

プレイヤー人数に応じて異なる"合計数の割合"のテーブル

全てのスプレッドシートの構築ができたので、1個前の画像にあった最上位と最下位との対比テーブル内の着色されたセルの数を減らすために数値をいじれるようになった。理想を言えば、この全ての数値をできる限り0に近づけるようにするんだ!

ほかにもいくつかの留意すべき事項がある。

時代1は単独で比較することが可能であるが、プレイヤーの中には時代1の建物を時代2に繰り越す人もいるので、時代2の比較はやや重要度が下がる。

考慮すべき最も重要な横列は合計値であり、次に時代1、その次に時代2となる。

最上位と最下位との対比テーブルで見られた最も大きな差は4.5であり、2人プレイの時代1において、黄色が青よりもやや有利に思われる。これは、375点という時代の数値が対象となっているのに照らすと……非常に小さな数値である。黄色は189.8であり、青は185.3となる。

第二の観点(レンズ):多い回数と少ない回数

私は、ランク内で各プレイヤーが最高値と最低値を叩き出す回数についてもバランス調整がしたかった。加重された最上位と最下位との対比のバランス調整がプレイヤー間で平等に見えたとしても、特に2人プレイでは、プレイヤーが公平にランクの割り当てを"勝ち取る"のが重要だった。

そしたら、2人プレイで検討してみよう。以下の画像が全ての対戦と全ての建物の数値との比較となる。ピンクのセルはそのランク内の対戦で負けたことを示している。緑色のセルはそのランク内の対戦で勝ったことを示している。右側を見ると、2人プレイにおいて、各プレイヤーが6回勝利して6回敗北していることがわかる……最高じゃないか!

3人プレイでも、非常にバランスがとれている。黄-青緑-赤の対戦と黄-青-赤の対戦において唯一の違いが生ずる。そこでは、赤はより極端な値(高いのが5個、低いのが5個)となり、青緑/青はその中間をとなっている(高いのが3つ、低いのが3つ)。

最後に、4人プレイのテーブルは以下のとおり。またもや、赤が極端な値をとり、青緑と青が中間的な値となることがわかる。けど、これは同じくできる限りバランスを近づけたんだ。

まとめ

以上が、「Skyrise」の建物の数値の背後で機能する計算となる! ここまで読んでくれたというのであれば、この説明を好きにさせてくれたことに感謝しているよ。全てを理解するのに上手く書けてると嬉しい。こういったことは、多分、ゲームデザインの中で私のお気に入りの部分なんだ。ゲームデザイン全体の背後にある理論と数値だ。

当然だけど、数値の部分はこのゲームの物語の中の一部にとどまる。次に、実際のバランス調整と公平感を検証するのを手助けするために、何百回ものテストプレイを行った。私たちは、しばらくの間は、全てのテストプレイのとりわけて詳細な統計データを記録したんだ。全ての得点がどこから生じたかとか、各時代の終了時の総得点とか、全ての色を伴う対戦の勝敗とかといったことだ。その結果は、建物の数値の背後にある計算の公平性が実証されたのだった。

もう一度、みんなに感謝。「Skyrise」を楽しんでくれると嬉しいよ!

以上

※本記事に関連するものとしては、以下のものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?