ボードゲームにおける死の意味(Death in board games)

本記事は、Anthony Faber氏が2022年8月6日に投稿した「Death in board games」の翻訳である。

前回は子供とゲームに関する記事を翻訳したが、今回はボードゲームにおける死を扱う記事を翻訳した。自分でもなんと不謹慎なと思う。個人的には楽しく読めたが、あまりウケが良くないだろうと思い、本当は翻訳するつもりはなかった。そういった中で、この記事を翻訳するに至った経緯を簡単に話そうと思う。

1つは、論じられている"死"という着眼点は興味深い。メカニズムでもテーマとも捉え難い。誤解を恐れずにいうと、ボードゲームにおける死という"現象"を取り出して、その面白さや面白くなさを分析するという営みをあまり見たことがない。そういった意味で、この記事の内容は一定の意味があるだろう。

それとは別に、久々にボードゲームをプレイする機会を得た。その中で、一緒にプレイした人から色々な観点を伴う話をする中で、この記事はやや関連するのではないかと思うようになった。もう一度この記事を読み直し、「やっぱあんまり関係ないわな」と思ったが、「何かしら関係すると思った思考の飛躍」のようなものがあったと思うので、自分の備忘がてら翻訳しておこうと思った。

以上が本記事を翻訳した経緯だ。テーマ的に不謹慎だと感じる人もいるかもしれない。刺激的な表現や、ある種の道徳的ではない心の動きや人の反応が論述されることがある。そういった、ブラックな側面を不快に思われる方は本記事を読むべきではない。

元記事は以下のリンク先を参照されたい。また、ヘッダー画像はみんなのフォトギャラリー機能を利用させたいただいた。

もし、字を読むよりも耳で聞いたほうがいいのであれば、「Two Wood for a Wheat」のポッドキャストの最新回をチェックしてくれ。そこでは、ボードゲームにおける死について話しているし、「メッシーナ1347」のレビューをしている。

死が起こるボードゲームは数えきれないほどある。軍隊は殺され、モンスターは狩られ(slain)、ゾンビは人肉を貪る。死は、巧みなメカニズムを伴って、多くの場合、いたるところで表現される。他方、死が起こった時に感情が湧き起こるようなゲームはほとんどない。重要なユニットが倒された時に、悲痛、失望、軽い悲しみがあるのは確かだが、そういった感情は浅くて儚いものだ。

このことは無理もないことだ。ゲームというのは楽しいものでなければならないし、死というものの真の衝撃を感じさせるゲームは、楽しい時間を間違いなく損なうものだ。だが、どのようなゲーム又はどのようなタイプのゲームが、実際に死を用いて強い感情を引き起こしているかを見る価値があるように思う。こういったゲームには2つのタイプがあることに気付いたので、順番に論じていきたいと思う。

ところで、私は、敢えてこの議論から、ウォーゲームだとか、マップ上に兵隊を配置するゲーム(dudes on a map)とか、魔法使いのデュエルゲーム(wizard dueling games)とか、ダンジョン探索とかといった紛争系のゲーム(conflict games, ※定訳があれば教えていただきたい。)を除いている。こういったゲームは、ほぼ完全に紛争というメカニズムの楽しさを利用することに注力しており、プレイヤーに対して死にまつわる何らかの感情を抱かせようとはしてないからという理由で、除外している。間違いなく、こういったゲームにおいては死がありふれているので、各ユニットが破壊されるたびに、プレイヤーが何らかの感情を抱くとなると、そのゲーム体験はあまりにも過剰なものとなってしまう。これが良いとか悪いとかという問題ではなく、こういったゲーム空間ではほとんど起こらないという話だ。いいかな、じゃ、カテゴリに移ろう。

(他人の不幸を)大喜びするスリル

おそらく、ゲームが死を通じて感情を刺激してくるのに最も一般的で効果的な方法は、興奮や毒のあるユーモアを利用することだろう。死への不安は興奮やばかばかしさに変換され、プレイヤーを馬鹿げていて残忍な行為に走らせることが多い。自分のキャラクターが真の危険に晒されていると感じるゲームでは、このようなことが多少は行われるが、真価を発揮するのは、生き残るためや正義を追い求めるために度を超えた暴力を強いられる時だ。

この点における私のお気に入りの例の1つが、Martin Wallaceの著名なゾンビゲームである「ヒット・ザ・ロード」になる。このゲームでは、プレイヤーは、カリフォルニアに到達しようとするために、生存者を操作して数多くの障害を乗り越えることになる。「ヒット・ザ・ロード」の大雑把なダイスロールの特徴(nature)は「キング・オブ・トーキョー」と比較されるが、「キング・オブ・トーキョー」では、モンスターが倒されたとしても、死に関する考察が生み出されることはない。逆に、「ヒット・ザ・ロード」では、自分の生存者たちが一人ずつゆっくりと殺されていくのは、まじモンの恐怖を味わうことになる。それに、本当に有効的に機能しているのは、裏に潜んでいるゾンビの暴力性を示唆する、拾った写真やポストカードの形式をとった不気味なアートだ。プレイヤーはリソースを競りにかけて、より安全であったり、より危険であったりする道筋をとることになる。その行程から生ずる危険は、恐ろしい絵やイラスト(pictures)から示唆される。アート、テーマ、生き残るための苦闘により戦闘の興奮が増幅され、戦闘中に起こる喝采やうめき声は、迫り来る死の感覚によってはっきりと強調される。死の兆候を通して引き起こされる興奮という点においてら「FUSE」や「クランク!」は、全く異なるテーマとメカニズムを用いて同じことをする2つの恰好の例となる。「FUSE」はリアルタイムで協力してダイスを振るというメカニズムを採用しており、ゲーム全体は10分以上かからないようにしておいて、心臓をドキドキさせるような爆弾処理というテーマを組み合わせている。このゲームが本当に死を考えるようにさせるかって? 鬼ごっこを遊んであるかのような、迫ってくるものから逃げようとする直感的な感覚しかないかな。

「クランク!」は、ダンジョンで宝を探索する時間を制限する、プッシュ・ユア・ラック形式のタイマーを利用している。しかし、素晴らしいのは、タイマーがドラゴンであるというテーマ的なひねりだ。特定のアクションは、ドラゴンが気づいてしまう音(noise)が発生する可能性を高めて、プレイヤーが突然死ぬ結果となる可能性を秘めている。ほかにも、プッシュ・ユア・ラック形式のメカニズムを備えたタイマーがあり、テーマ的に死が楽しさにつながっているゲームがある。例えば、「Escape: The Curse of the Temple」は、こういった要素を全て兼ね備えているが、「FUSE」や「クランク!」は、完全にテーマを捉えて不安感を高める(※ことに成功した)、私のお気に入りのゲームになる。

Richard Garfieldの「The Hunger」は、メカニズム的には「クランク!」と似たプレイ感となるが、全く異なる方法で死を扱っている。このゲームでは、プレイヤーは、人類を餌にしているモンスターとなる。そして、ゲームのアートワークにおいて、人類を愚かで、デブで、醜い存在として描くことにより、プレイヤーがモンスターになり切ることを楽しませている。ゲームを馬鹿馬鹿しいものにして、被害者となる人類を悪く描くことによって、このゲームは、プレイヤーが成り代わる吸血鬼たちと同じように、人類を家畜として見るようさせる。

ほかに、プレイヤーをモンスターにして、人々を殺害する喜び、より正確にいえば、テトリス形式のパズルで人々を消化する喜びを味わせる「Tasty Humans」というゲームがある。テトリス形式のパズルで頭がいっぱいになってしまって、時々、自分がパターンに沿って置いているものが、不運な冒険者たちの不十分に消化された体の一部であることを忘れてしまう。

「Abomination: Heir of Frankenstein」は、リソースを集めてモンスターに命を吹き込むという人を魅惑するパズルで、プレイヤーを夢中にさせる(wraps players up)。このゲームにおいて、パズルの計算を止めて、さまざまなワーカーの配置場所で集めているリソースが人体であることを思い出すたびに、笑ってしまう(cackles of laughter)。このことは、アクションを行う場所に墓場、食肉処理場、病院、暗い路地といった名前が付けられていると、忘れるのが難しいかもしれない。このうち、最後に挙げた暗い路地は、自分自身のアバターでしか訪れることができない。つまり、直接手を下して誰かを殺し、臓器を得る必要があるのであれば、自分の手を汚さなければならないということだ。

皮肉の効いた素晴らしいひねりとして、このおぞましい(macabre)ゲームにおける唯一の嫌なプレイヤー間のインタラクションは、誰かが教会を訪れて、多くの場合、聖人君子ぶった偽善野郎が対戦相手をチンコロする(snitch, 密告する)時に生まれる。これによって湧き上がる怒りは、どれほどプレイヤーが悪役にのめり込むかを明らかに示してくれる。

「ブラッディ・イン」ほど、プレイヤー自身が自分の犯した連続殺人に対して笑ってしまうゲームはない。このゲームは、プレイヤーの宿屋を訪れた客を殺し、そいつらの貴重品をくすねて、警察から死体が見つからないように埋めるパズル的なカードゲームだ。繰り返しになるが、このゲームのアートは、馬鹿げたテーマ(の世界観)を生み出し、漫画っぽくて、美しく描かないようにすることで、訪問客たちを殺しちゃってもいいかなって思わせてくれる素晴らしい仕事ぶりをしている。もし、被害者たちが写真のようにリアルに描写されていたら(photo realistic art, ※写実的)、このゲームはプレイできないものとなっていただろう。

最後に、私は、敢えて、この議論から紛争系のゲームを除外したけれども、他人の不幸で大喜びして大騒ぎとなる(gleeful mayhem)カテゴリの中で例外として扱う価値がある紛争系のゲームがある。それは、「クトゥルフ ~死もまた死すべし~」である。クトゥルフやそのほかのコズミックホラー(Lovecraftian horrors, ※ラブクラフトホラー)を潰していくというこの協力ゲームにおいて、プレイヤーは"敗北"する可能性があるだけでなく、プレイヤー自身を大きなリスクに晒して力を増強させた後に、確実に華々しい方法で死ぬことが期待されている。プレイヤーキャラクターは、通常、狂気に満ちており、戦闘によって狂気度が更に増していく。単にモンスターを切り刻むことによって笑いが生ずるだけでなく、プレイヤー自身の死によっても笑いが生ずる。

物語ベースのゲーム

テキストか特定のイベントかあるいはその両方があるゲームにすることで、デザイナーは、メカニズム単体だけで感情を沸き起こすことの困難さを克服できるようになる。したがって、多くのゲームは、その詳細な物語を通じてプレイヤーに死を感じさせている。「パンデミック:レガシー シーズン1」は、おそらく、こういったゲームの古典的な例となる。このゲームでは、プレイヤーのアクションが、街全体や地域全体を救ったり破滅させたりすることになるが、プレイヤーに死や喪失感を体験させるには、おそらくプレイヤー個人の物語のほうが一層効果的となるだろう。

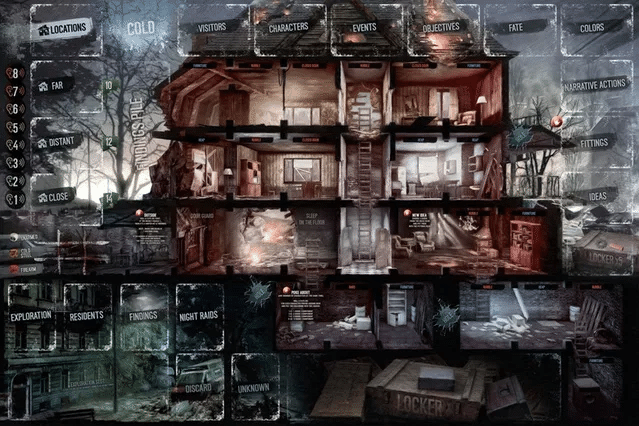

これがとりわけ効果的に機能したゲームは「This War Of Mine: The Board Game」となる。このゲームでは、たった数人のはっきりと描かれた個人が、飢え、寒さ、病気、銃弾、砲弾による死を避けようとするのを間近に見ることとなる。ストーリーブックに従うことでらプレイヤーは、破壊されて危険な街に意を決して赴き、新しい人々や苦しみと喪失の新しい物語に出会うことになる。ほとんど色のない、美しくて荒涼としたアートワークが、このゲームのテーマや雰囲気を完璧に補強している。

突き詰めると、私はこのゲームをプレイするよりはむしろ、ストーリーブックを読むほうが好きだ。このゲームは、戦争が個々の人々に与える影響を衝撃的に(devastating)描写したという点ではとてつもない成功を収めたが、興味深い選択を伴うゲームという点では失敗している。全ての決断は、異なるが絶望と死に向かう道筋につながる。このことは、史実に正確で(accurate)心を動かされるものかもしれないし、私は深刻なゲームであっても嫌いではない。けれども、ゲームにおいては自分が行った選択が重要であるように感じさせてほしいと思うし、このゲームではそういったことはほとんど起きない。この二つの要素が両極端になっていること(dichotomy)は、インパクトのあるテーマと巧みなゲームプレイとのバランスを取るのが難しいことを示している。特に、トピックが重くて暗いものである場合には。

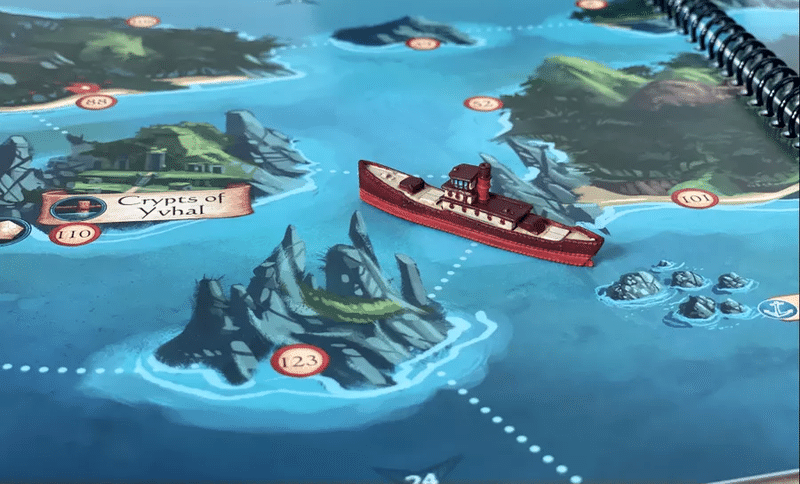

普段は快活なRyan Laukatが、壮大な作品である(epic)「スリーピングゴッズ」において、哀愁(pathos)と喪失を帯びた世界観をなんとか作り出している。普段の彼の世界観は、驚きと軽薄さ(frivolity)を想起させる。このゲームにも一部そのような要素がある。そして、死は直接的には扱われていないし、大部分において議論されているわけでもない。ただ、プレイヤーがパラレルワールドを探索して、二度と愛する人には会うことができないことを自覚しているという重大事を感じ取っている地球人と出会うというテーマには、少なくとも死と隣り合った何かがある。この自分に関連するあらゆることから切り離された感覚は、家に帰るというミッションに船員たちを駆り立て、自分の目標を達成することで迎えたほぼグッドエンディングでさえも、嬉しくもあり悲しくもあった。詳細をネタバレするつもりは毛頭ないが、プレイヤーが成功に至っても、死の影を感じることになる。

メカニズムは軽く、物語は重厚なアプローチをとったゲームとして、「Legacy of Dragonholt」がある。このゲームは、プレイヤーにゲーム中のキャラクターを気にかけさせるのに完璧なポジションをとっていて、それを確実にやり遂げたゲームだ。プレイヤーは、ある物語においてはロマンスの手助けを行い、別の物語においては、王国を救い、苦しむ貴族の家族を助けようとする。物語の結末がどうあれ、プレイヤーが気にかけていたキャラクターは死ぬ可能性が高く、そのほかのキャラクターについては、その死によって永遠に傷つけられてダメージを負うことになる。プレイヤーは、悪は倒されて、善は陽気に生きていく浮ついたファンタジーの物語を体験していたと思ったかもしれない。だが、その代わり、プレイヤーは、現実世界の暴力と同じように、ファンタジー世界の暴力が生存者に傷跡を残す世界を体験することになる。私は、どう感じたら良いのかわからないまま、物語に感動しつつ、私のアクションが事態を好転させることができなかったことに苛立ちを覚えながら、最後に本を閉じた。

ほかに何がある?

私の経験上、興奮/ユーモアのアプローチをとるゲームか、しっかりと練り上げられた物語を要素として(tools)追加したゲームのほかに死が感情をかきたてるゲームはほとんどない。ボードゲームにおいて、標準的なメカニズムだけで、現実味を帯びた形で死を引き起こすことが難しいということが示されている。

重く、矮小化しないで死に関連したテーマを選択したゲームは、時としてゲームメカニズムレベルでは成功することがあるが、死そのものについて何ら感情を引き起こすことがない。私がプレイしたその最新の例として、ペスト(black plague, 黒死病)をテーマにしたユーロゲームの「メッシーナ1347」がある。プレイヤーは、ペストから街の人々を救い、自分の領地に人々を置いて働かせ、最終的には、人々を帰してその街に再び住まわせる(repopulate)。このゲームのテーマ性とメカニズムの統合は非常に巧妙だが、14世紀であっても、支配階級が個人的な利益のために人々の死を利用する楽しみ以外に、全く死に関して感情が湧き立つことがない。職人さん、生きるか死ぬかがわかるまで隔離しておくけど、それまで君らは(支配階級である)俺っちが追加のリソースを得るために木工でもしといてくれよ、というゲームなわけだ。上述した(他人の不幸を)大喜びするスリルとほとんど同じ腹黒さがあるところにおかしさがある。

このことについて、デザイナーやプレイヤーのいずれかを批判する意図はない。プレイヤーに深い感情を抱かせることなく楽しいボードゲームをデザインすることは十分に難しいし、同様に、趣味の世界に引きこむことなく、人として今日の世界の死や恐怖を乗り越えることは十分に難しい。

しかし、私自身のような自虐的な(masochistic)少数の人々が興味を持つことで、普段は何も感じないゲームが、何かを引き起こす機会となるように思う。絵は強力なツールであり、おそらく、言葉のない物語を伴うゲームのアーク(arc, ※盛り上がりという意味合い)は更に強力となる。多くの場合、その物語は、自分の対戦相手よりも早く経済帝国を築くとか、巧妙なカードプレイで敵のゴブリンを倒したとかといった話と同じくらい単純である。しかし、それ以上の物語を作ることができる。ゲームは、あらゆる芸術形式と同じように、思いがけない何かを感じさせてくれることができるものだ。

おそらく、私はもっと異なるゲームを遊ぶ必要があるかもしれない。みんながプレイしたゲームで、死を扱っていて、強い感情を湧き起こしたゲームは何かな。下のコメント欄でそのゲームについて読んでみたいと思う。この記事を読んでくれて感謝!

以上

※Anthony Faber氏の記事としては、ほかに以下のものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?