03号編集日記 1012-1018

11月に文学フリマ東京で販売予定の「ベレー帽とカメラと引用」03号の製作・編集・進行具合などをメモした日記です。毎週日曜日に更新する予定です。

↓

1012

大宅壮一文庫の検索で「小沢健二」はヒットする。「コーネリアス」「渋谷系」などがないのは不思議だが、小沢健二は説明書きまであって、「オリーブ」の連載はすべて閲覧、複写可能と親切に書いてくれている。

「索引化はされていませんが、3年間連載をしていた『Olive』は当館にすべて所蔵がありますので、閲覧・複写が可能です。(1994年9月18日号~1997年12月18日号の全75回、『GINZA』2015年4月別冊付録にも復活掲載あり)」

https://www.oya-bunko.or.jp/magazine/introduction/tabid/562/Default.aspx

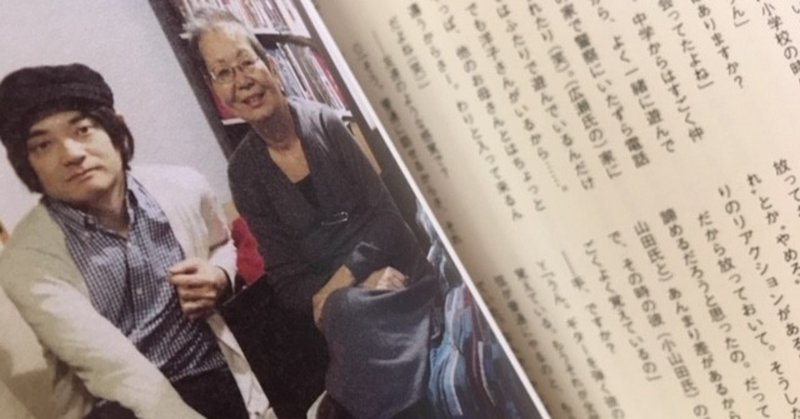

「NERO」の創刊号が手に入ったので、佐野洋子×小山田圭吾×広瀬弦の鼎談を読む。もともと幼馴染で、子供の頃から佐野宅に出入りしていたとのこと。

ということは、井上さんより前に本物の佐野洋子と知り合っていたのだ。ロリポップソニック以前の話題はなかなか出ないものなので、興味津々で読む。

子供の頃の小山田君がギターを持った手を見て、才能のあることがはっきり分かった、という。

「ギターを弾く彼の手をよく覚えている。もうそれが全然違うのよ。」(佐野洋子談)

自分としては「100万回生きた猫」にはさほど興味がない。題名が気になって、小学生の頃にわざわざ親に買ってもらったのだが、あれは教訓めいていて佐野洋子っぽくない。読書感想文用の模範解答を書いてお終いになってしまう。しかしどうしても代表作なだけに、そっち寄りの話になるので残念。その分だけ自分は「あっちの豚 こっちの豚」に力を入れたい。

04号のためにベタなショートストーリーを募集するのも良いかもしれない。批評ばかりでそれ一色にするつもりはないし、読む人には休憩が必要なので。ある程度の大筋を決めて、細部を自由に書いてもらってもいいし、オリジナルでも良い。

「編集後記」と「BCQ新聞」とが概ね書けた。「カメラ×3」については、断片的に書いた文をつなぐと変なリズムになって新鮮さがある。

1013

目次に「短文集」と書いて、以下「A:何とか」「B:かんとか」と並んでいるのが少し分かりにくいので、「短評集 A~E」と少し変えてみた。

1014

あらためてラウンドテーブルの歌詞を読むと、FGからの借用が想像以上に多い。「チョコレート」「三秒間」「南」という単語まで盗作に見えるほど。しかし自分は「ドミノ」の次くらいまではけっこう好きだし、どうしても憎めない。もっと詳しく比較検討してみたいが、それをすると確実に嫌味に思われてしまう。

英語のタイトルで同じ曲をいくつか探して、FGもどきのプレイリストを作るというのはどうか。「ハロー」と「ジョイライド」など数十曲はありそう。と思ったらラウンドテーブルに「Viva! Samba Parade」という曲があった。

「Lamp染谷大陽×ウワノソラ角谷博栄 トーク・セッション」

https://soundcloud.com/botanical-house/producer-talk-session-kaede?ref=clipboard&p=i&c=0

を聴いていたら、角谷氏は現在のリスナーの反応が気にならないという。50年後のリスナーのために作っているから別にいいのだと。FG関連のインタビューで吉田仁さんもそっくり似たことを仰っていた。

1015

パソコンで要点だけを書いて、プリントアウトしたものを持って図書館に行く。紙に手書きであれこれ書き足す形にしたら、急に文章の進み具合がよくなった。それをまたパソコンで打ち直して、またプリントアウトしてまた手書き。余白があると字を書きやすくなる。

1016

図書館は誘惑が多く、自分にとってはほとんど娼婦の館とでもいった場所である。今日は「ピクニックには早すぎる」「恋とマシンガン」の二つと、歌詞における数字、「カメラ・トーク」で制作された順番の一覧表づくりなど。

アエラの96年の小沢俊夫先生の記事がどこかへ行ってしまった。「普通の人の音楽遍歴」も、あと少しで完成(予定)とのこと。

1017

「恋とマシンガン」の歌詞について書いている延長線上に、意外な曲との関連性が浮かび上がってくる。予想もしていなかったが、読む人にとっても意外かつ妥当な考察であってほしい。

「ときどきポカをする王子様」というタイトルで、歌詞の奇妙な点を指摘する文章を書く。ある歌詞のある部分は、前々から「これはポカでは?」と思っていたが、何回も聴いていると、これはこれで良いと思えるようになってきた。ある程度は疑義を呈しておいて「皆さんのお考えは如何だろうか?」と締めてみると座りがよく、最後の部分だけはとりあえずこれで書けた。

1018

歌詞の終盤のフレーズから前へ前へと遡って、少しずつ言いたいことを明らかにするという構成を思いついた。着眼そのものよりも、こうした構成のアイディアの方が文章を書くのに有効。モヤモヤが少しすっきりした。「カメラ!×3」については少し煽るような、エモい文章になってしまった。

文学フリマ東京は、もしかすると中止になる可能性もある。

入場は無料なので、この編集日記をご覧の皆さまはぜひご来場ください。

一応、マスクは必須、それから、

「スマートフォン (iOS, Android)をお持ちの方は、厚生労働省が提供する接触確認アプリ(COCOA)をあらかじめインストールして、Bluetoothをオンにした状態でご来場ください。」

とのこと。

↓

続きはこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?