03号編集日記 0921-0927

11月販売予定の「ベレー帽とカメラと引用」03号の製作・編集・進行具合などをメモした日記です。毎週日曜日に更新する予定です。

↓

0921

ボリス・ヴィアンの好きな小説リストの中にコンスタンの「アドルフ」を発見。去年の今頃「恋とマシンガン」に関する話の途中で「アドルフ」を持ち出したのだが、ほとんど誰にも通じていなかったような印象だった。

そもそも世間の人は本を読まなさすぎるし、自分は読みすぎなので、仕方がないとはいえ手ごたえの無さを味わった。それが今になってこんな風につながるとは意外、何でも思いついたことは書いておくべきだ。

近所の図書館に「宮殿泥棒」があったので借りてくる。イーサン・ケイニンの短編「夜空の皇帝」「頭の中で何かがかちんと鳴る」「音階の記憶」「カーニバルの犬またはダイヤモンドを買う男」など読む。

「息子から見た父親像」「娘から見た母親像」が主軸になっている話が多いので、解説にある「青春小説」というより家族小説という印象を受ける。確かに上手だが、ほどが良すぎて、スマートすぎる。しかし短編だから、長所として「すっきりしている」「まとまっている」「切れがある」と見るべきか。何か決定的なことが起きそうでいて起きない。しかし起こっているという感じ。

創作にはどこかしら、抜けや漏れや過剰や破綻や逸脱が含まれていないと、記憶の中で矮小化されてしまう。

0922

フロイトの「精神分析入門」を昨年あたりに買った筈だが見つからない。

曜日別にスケジュールを決めよう。

月曜:前置き:その3:言葉と考察

火曜:A:「ピクニックには早すぎる」に始まるひとつの傾向

火曜:B:「恋とマシンガン」への複数のアプローチ

水曜:C:「カメラ!カメラ!カメラ!」に含まれる悲しさ

水曜:D:「少しだけシャイなふりをした変な角度のウインク」とは何か

木曜:E:「カメラ・トーク」以前と以後の「僕ら」

木曜:FGの時代と「ことば」 中村四郎

金曜:フリッパーズ・ギターの雑誌での発言ベスト10 御野洲皆斎

土曜:ときどきポカをする王子様 小川こねり

土曜:「ドゥ―ワッチャライク」を概観する

日曜日はBCQ新聞、その他、見直し、作業など。

・・・・

「僕ら」の考察の続きで「『カメラ・トーク』以前と以後の【僕ら】」という短文も入れることにする。1stの訳詩における「僕ら」と、1stのマスコミ用プレスシートの曲目解説。3rdの「僕ら」。

0923

歌詞について考えるということは、多くの歌詞をどのように分類できるかについて考える作業でもある。ある分け方によって、ちょうど全作品の半数と半数とに切り分けられる、そのような分け方が発見されたとしたら、これは大した批評的発見だ。ちょうど半数でなくても、7:3くらいでもいい。

分類といえば「カメラ・トーク」に関しては、

1.国内でシングル「恋とマシンガン」「バスルームで~」

2.国内でアルバム曲を数曲

3.ロンドンでアルバム曲を数曲

という順番で制作されているのはほぼ確実で、これに作曲者が誰という分類(小山田、小沢、共作)を合わせると9通りに分類できる。

「数字の出てくる歌詞」という観点からの分類もできるのでは、と指摘したのを忘れないように。1と0から構成される数が目立つが、それ以外の「17歳」「12と3か月」もある。これらはデビュー後しだいに活発になり、やがてゼロになる。

図書館に寄ったら岩波文庫のコンスタンの本があって、最近出た政治論集だった。それより「アリストテレス 生物学の創造」や蛸の本が気になる。

イーサン・ケイニンの「アメリカン・ビューティ」を読む。短編集の中で本作がとりわけ良いという声が多い。確かに一作だけ選ぶとしたらこれになりそう。

「ドゥーワッチャライク」最終回の書きおこしというか、書き写しを見つけた。

0924

「カメラ・トーク」のロンドン・レコーディング潜入記を書いた人の本を読む。一応、渋谷系ブームについても書いてあるもののFGに関しては他人事のようで、思い入れが感じられない。

「宇宙誕生以来の名盤」とまで(本人らに)謳われたあの名作に、最も興味深いタイミングでの接近をなし得た人だというのに。

イーサン・ケイニンの短編に飽きてきた。とにかく主人公が出てくるとすぐに両親いずれかの話になる。父親の話から始まって、後から視点として息子が登場するケースもある。何作かまとめて短編を読むと、印象が混ざってこんがらがってくる。とにかく「またか!」と言いたくなるほど。少し気分転換に別の本を読もう。

0925

「1990年代論」という本に、地方から見たFGの話が少し出てくる。これにも言及しておきたいが、いつも忘れてしまうのでメモしておく。ひと口に同じ時代と言っても、関東と関西、九州、北海道など住む場所によっては微妙に感覚が異なるという点には気づきにくい。年齢によっても大幅に印象は変わるものだ。

ファーストサマーウイカは1990年6月4日生まれだという。かの名盤「カメラ・トーク」の生まれる2日前である。

小山田圭吾はFG時代のインタビューで愛読書として「あっちの豚 こっちの豚」というタイトルを挙げている。もしかして適当にでっちあげたタイトルではとも思ったが、調べてみると本当にあった。

0926

蓮実重彦の「夏目漱石論」を少し再読したら頭の調子がよくなった。「カメラ・トーク」はその名の通り、喋り、話し、叫び、減らず口や余計なお喋りが溢れている。反対に寡黙さや無音がどのように表されているかといえば、せいぜい「カメラ!カメラ!カメラ!」の「いつも黙ってる君」くらいではないだろうか。この意味は重い(と自分は思っている)。

誰かのブログで「カメラ・トーク」は聴くのが恥ずかしい、「ヘッド博士」なら大丈夫という見解を読んだ。自分はそれとは正反対で「ヘッド博士」の方がずっと気恥ずかしい。いたたまれなさを感じる。

イラストをお願いしている件、話が進む。「これこれこういう感じがいいです」と文章で書くと、本当にそういうイラストが描かれるのでびっくり。

0927

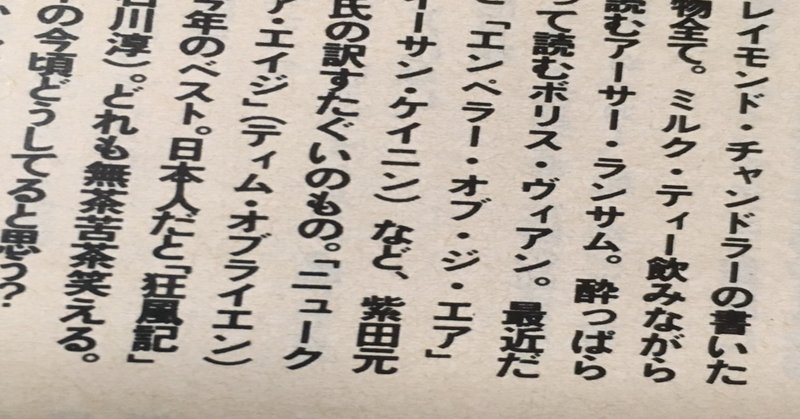

「ニュークリア・エイジ」を借りてきた。これもFG時代の小沢健二が挙げている本。30年前の愛読書を追跡するなど、考古学者にでもなったようなつもりで読みたい。

イーサン・ケイニンの短編に出てくる主人公の周囲には、友達や、気になる女の子などがほとんど出てこない。やはり青春小説というより家族小説、家庭小説という気がする。

↓

続きは↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?