百年戦争 国家の生まれ

現代の覇権国家アメリカの成り立ちの背景には「国民国家」という概念があり、その前にまず「国家」という概念が生まれたきっかけである百年戦争を知ろう、というわけである。

百年戦争という戦争、一般的にはかなりマニアックな戦争。日本史で言えば応仁の乱くらいマニアック。「ジャンヌ・ダルクが活躍した戦争」と聞けば、何となく「へ~」ぐらいには感じられるだろう。

マニアックな理由は大きな知名度のある人物がそれぐらいしかいないから、そして中世ヨーロッパの混沌とした世界のせいで、始まりも終わりも何だか曖昧で教科書的な説明が難しいからだと思う。

それでも「国家の生まれ」が分かる程度にポイントを絞り説明してみるので、お時間あれば読んでみて頂きたい。

"オルレアン攻囲戦"

百年戦争前の世界

百年戦争の舞台は中世フランスとイギリス(この時代はイングランド)。この時代、それらの国々は封建制と呼ばれる社会制度だった。

社会の授業では封建制とは鎌倉幕府の「御恩と奉公」と一緒に覚える単語で、幕府が土地など報奨を与える代わりに、武士が税金や軍隊を提供する関係である。

中世ヨーロッパにおいてもほぼ同様の制度だが、異なることは諸侯(武士)は複数の君主(幕府)に仕えることが普通で、君主が恩賞を提供できない場合、反逆が許された。そしてそれはよくあることだった、という点である。

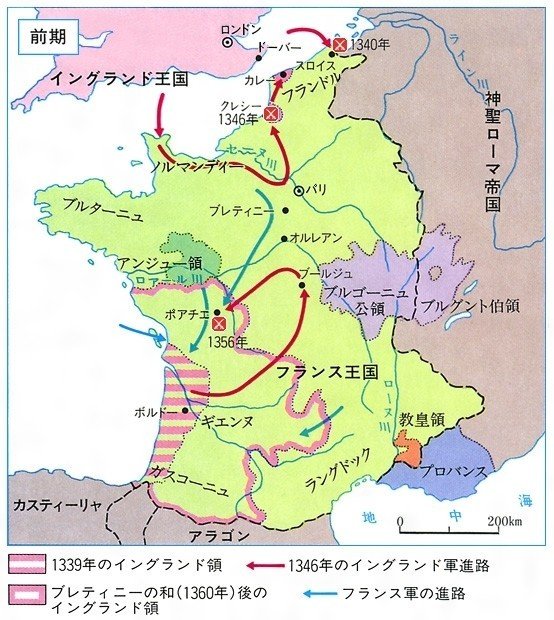

1337年時、イングランドのエドワード三世が現在のイギリス本土南東部とフランスのアキテーヌ地方(フランス南西部のボルドー周辺の地方)を領有していた。

つまりイングランドの王であると共にフランスの一地方であるアキテーヌの公爵だった。公爵は諸侯であるので、エドワード三世はイングランド王位を持ちながらフランス王フィリップ六世の家臣として主従関係にあった。

これは近現代の制度に当てはめると完全に矛盾している。A国にB国が従う関係(A国の属国支配)だがB国はA国の領土を一部所有している。こんなことは現代ではあり得ない。

でも封建制社会では普通にありえた。だからアキテーヌはイングランドの領土であり、フランスの領土でもあった。イングランドが力をつけていうに連れて対立は深まった。どちらの君主の領土でもある状態。こんなのが長く続くはずは無い。戦争が勃発した。

高校世界史の教科書等では百年戦争はフランス王位継承権が原因と記載されることが多いが長くなるので理由は割愛するが私はアキテーヌを巡る対立の方が重い気がしている。

怪しい関係ではない。「臣従礼」という封建制の王に主従を誓う儀式。

フランスの苦悩

戦争の序中盤、フランスは連戦連敗だった。軍の規模はフランスが勝っていたが、スコットランドとの戦争で長弓兵主体の作戦に磨きをかけていたイングランドは少数ながら強力だった。またフランスは国土は広く、兵はいたが、その動員体制、防御態勢は王が指揮してたとは言い難かった。

そんな困難の中で、王は各地域の臣民まとめ上げ、力を結集させる必要があった。そのため「全国三部会」を開き、聖職者・貴族・市民の代表者を招集し、課税の承認を求めた。

一方で三部会は市民らの意見を王に通す場でもあった。この時代、王は自身の直轄領以外は諸侯の許可無しに税金を徴収できなかったのだ。

戦争終盤の両国の変化

戦争の終盤になるに連れて、フランス・イングランド共に現在の国家に近い体制に近づいていった。前述のような国内で統一した課税制度を策定したことだけでなく、国家として統一した言語や法を持つようになった。

例えばイングランドは戦争勃発時、イングランド王はフランス語を話し、市民は英語を話していた。これは王朝であるブランタジネット家の起源がフランスだったからである。しかし終盤には英語を話し、外交の場面ではフランス語の使用を拒否した。これは明確にイングランドはフランスとは異なる国家であるという意識を王が持っていたからである。

最終的にはフランスの戦術的な進化やジャンヌ・ダルクの登場もあり、国家体制を強固にしたフランスがイングランドを大陸から追い出し、一部諸侯領を除き、フランス領土を確実にした。こうしてフランス国境がおおよそ形作られた。

フランスは勝利し、イングランドは敗北した。しかしその結果より、両国ともに国家として必要な要素(国境、統一言語、法律、国民意識)を得たという点が重要である。

百年戦争後のフランスとイングランド

百年戦争後、両国はどのようになったのか。

フランスは全国三部会が無くなり、王が絶対的な権力を持ち、国家を運営する絶対王政の時代へ突入する。集中した権力は市民・農民を飢えさせ、不満を持った国民は新しい「国民国家」の概念を持ちフランス革命に続いていく。

イギリスは戦争敗北により薔薇戦争が勃発し内乱の時代になるが、その後大航海時代に海上での覇権を握る。北アメリカ大陸の植民地のイニシアチブを握ることで栄えるがアメリカ独立へ向かう。

両国共に国家を形成し集中権力的な国家運営を行うが、最終的には続かなかったのだ。

考察

当然ながらヨーロッパ人とは長い目線で見れば様々な人種が混在している。ローマ人、ゲルマン人、ノルマン人、、、さらにより東方から侵入した遊牧民もいる。

これはフランス・イギリスなどの西ヨーロッパも当然同じである。様々な人種の人々はフランク王国(フランスの前身)という名前で形の上ではまとまるが、中身はバラバラの諸侯だらけ。それが、百年戦争という破壊的な戦争により国家と成り、人々は国民としての意識を持った。

つまり、百年戦争は過去の共同体の概念を破壊し新たな共同体として纏まるというプロセスだったと言える。これはフランス革命やアメリカ独立戦争でも同じではないだろか。百年戦争は王自身が人々を「臣民」と呼び、人々を国民だと認識させた。一方で、フランス革命や独立戦争は国民から王へ我々は平等を突きつけた。

この破壊的なプロセスを経て共同体を壊し、新しい社会を作ることがその国家を強くする。日本では、WW2の敗戦がそれに当たるのだろう。そして今のアメリカの強さの源泉もそこにあるのではないだろうか。

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?