『小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌』と『川端龍子vs.高橋龍太郎コレクション ―会田誠・鴻池朋子・天明屋尚・山口晃―』

『小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌』

東京ステーションギャラリー

『川端龍子vs.高橋龍太郎コレクション ―会田誠・鴻池朋子・天明屋尚・山口晃―』

大田区立龍子記念館

遠藤はなぜか気になることがあるとそれに関する情報がタイミング良くどんどん入ってくるというラッキーの持ち主なのですが、今回も「戦争画」についての情報が最近やたら飛び込んでくるなぁ、これは今タイミングってやつやなぁと思っていた時にこの2展の情報を手に入れたので、行ってくることにしました。つい最近まで小早川秋聲も川端龍子も知りませんでした。

2年前ぐらいに国立近代美術館で藤田嗣治の『アッツ島玉砕』を初めて見た時、色終わってるし、人バッタバタ死んでるし、信じられへんオーラを発しててもうめちゃくちゃに怖くて、「戦争画、あかん、まじでしんどいやつ…」と思ってちょっとしたハプニング映像でも落ち込んでしまう私としては「戦争画は遠藤には危険やしちょっとやめとこうな…ごめんな…」とそっと横に置いておくことにしたのですが、

それから東京都現代美術館の常設展で同じく藤田の『千人針』にぐっときたり、向井順吉の『影(蘇州上空にて)』におお…っとなったり、《福富太郎の眼展》で満谷国四郎の『軍人の妻』を見てうっ…となったり、上村松園や横山大観について勉強していくうちに「彩管報国」という言葉を知ってあぁ…ってなったり、やや避け気味であっても「戦争画」は常につきまとってきました。

近代の日本画家を知っていく上で「戦争画」を通らずして知ることはできないのだなと痛感しました。

そんな中で見た「小早川秋聲展」。

まだ戦争もなんもない時の初期はかなり素敵な絵が目白押しで、アイヌ民族が熊を捧げてる儀式の様子を描いた絵なんかは、ころころした熊がほんまかわいくて熊〜〜〜♡ってなったし(生贄状態なので全然のっぴきならない状況の絵。ごめん熊)、

シルクロードの様子を墨で描いた『絲綢之路屏風』なんかめちゃくちゃロマンチック。広がる砂漠を照らす西陽に溶けてしまいそう。

真白な肌の憂いを帯びた女性を描いた『恋しり初めて』なんかは壁の翡翠のような緑色が圧倒的な美しさで、タッチもぼやぼやしてて夢みたい。画中画に北斎の『山下白雨』が描かれているのですが、その荒々しさとのギャップよ。なんでその絵選んだ。恋は荒れ模様なんか?

という感じで絵の題材はバラエティに富んでるのですが、他の画家と違う点は、秋聲は日本各地はもちろん、中国に留学したり、ヨーロッパ全土やインド、エジプト、グリーンランドに至るまであちこちを旅したりとこの時代の日本人にしてはかなり珍しく世界の様子を見てまわっていたところです。そういった各国で見たシーンをゆったりと叙情的に描いたものも多く(吉田博のような色彩でとっても綺麗)、好奇心旺盛でロマンチストやったんやろうなぁという印象を受けました。

そんな中で1931年に満州事変が起こり、そこから従軍画家としての小早川秋聲が生まれます。

『御旗』に描かれているのは野営を守る兵士の凛とした後ろ姿。満月の光に照らされた待宵草と月見草。その緑豊かな景色には戦場とは思えないほどの静けさが漂っています。バッタが銃にとまっていたりとただその場所で強く生きている自然や生き物の美しさが際立ってくるのと同時に、戦争が特別な場所で行われているわけではなく、日常の延長線上にあることの怖さを感じました。これが朝になったらと考えるとしんどすぎる。

物々しい雰囲気で描かれる戦争画もあれば、こんな風に描かれる作品もあるのかと思いましたが、秋聲は日本のために一男子としての勤めを果たしている傍らで、兵士たちや残された家族への同情の気持ちがあったり、戦争に対して疲弊していたんじゃないかなと思いました。

この絵は「日本精神宣揚」のために描かれた作品だそうですが、日本軍が勇ましい姿で戦ってるようなシーンではなく、一切の爆撃の音も聞こえない静かな夜の一時を描いたのは、「御国のため」と気を張っているみんなの気持ちを考えたからで、これを見た人たちはしばしのやすらぎや救いにもなった気がします。

戦争画に対して決して美しいとか素晴らしいとはよう言えへんけど、この絵はとても印象に残りました。

秋聲は戦争の色について

「灰暗色、セピア色が戦争の中から滲んでくる 白や桃色、紫は決して映らない」

と言ってます。それほど意識していないと目の前から色が消えていくような日々だったことを思うと胸が痛いです。

そして本展で一番見たかったのが『國之盾』という作品。戦争画には相手国の死人は描いていいけど、日本人の死人は描いてはいけないというルールがあります。藤田の『アッツ島玉砕』も死んでるのはアメリカ兵ばっかり。なのでこの秋聲が描いた日本兵の死体の絵は当時軍からは受け入れられず返却されたという逸話があります。

私は到底この絵の凄まじさを理解することはできないですが、それでも一目見て、怒りがわいてきました。悲しいというより、怒り。最初は戦死を美化するために頭上には後光がかかれ、名誉の桜が体の上に積もっていたそうですが、それは戦後秋聲の手で全て黒く塗りつぶされました。その跡がまざまざと残っています。「戦死」は素晴らしいものではないという抗議の意味も感じられますが、秋聲自身が一度でも戦争を肯定し、この絵を描いてしまったことにひどく後悔や自責の念がある気がするような塗り潰し方でした。

そして本日行ってきたのが川端龍子と現代美術家の作品が融合した展示です。山下裕二先生キュレーションとのことで、そりゃ濃いわけだ。

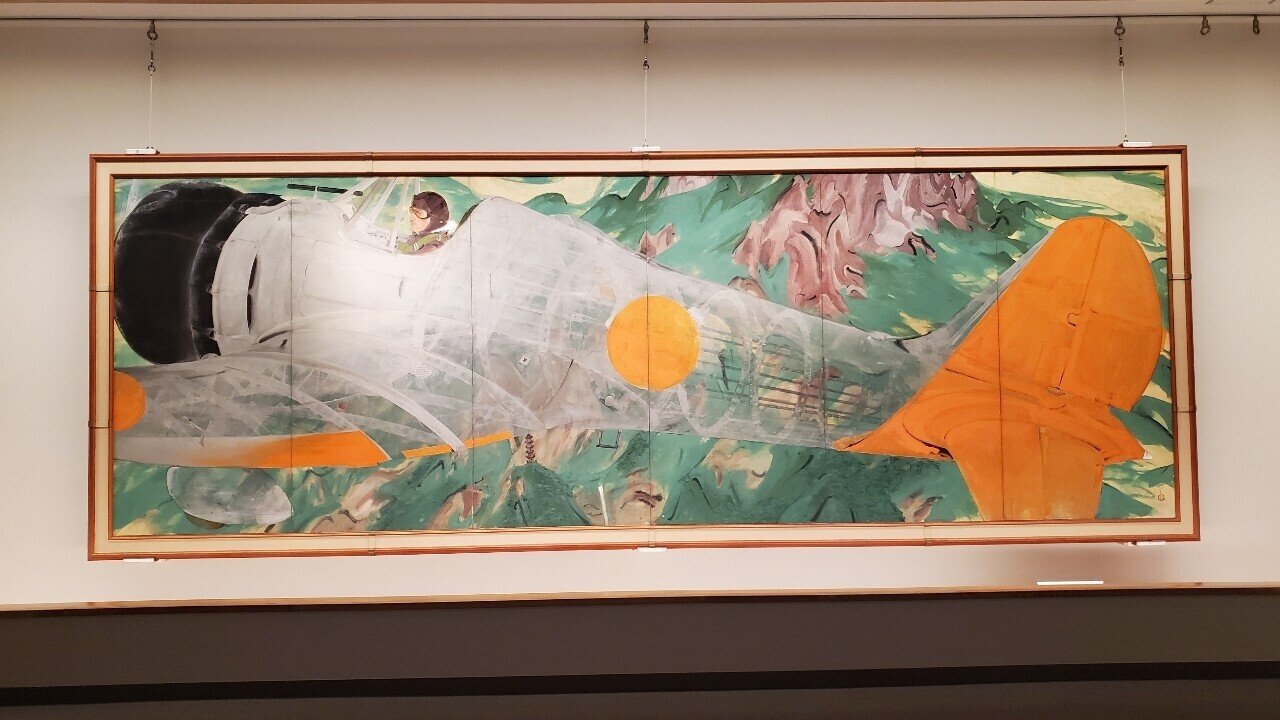

会場に入ってすぐに目に入ってきたのが『高炉峰』。清少納言の「枕草子」でもお馴染みの白居易の詩「香炉峰雪撥簾看」(香炉峰の雪は簾を撥[かか]げて看る)に出てくる有名な山を描いた作品ですが、びっくりスケルトンの戦闘機がその上を飛んでいる絵です。

龍子の絵は大きいということを聞いてはいましたが、実際に見て驚きました。映画館のスクリーンさながらの大パノラマ。この大きさは気が小さいと無理なので、相当思い切りの良さがあった人なんやと思います。

さて、この作品は「本当なら絶景の山だけで成立するその光景に戦闘機が入ってきて邪魔やね、せめて簾をのぞくように透明にしようか」という龍子のウィットに富んだ絵だそうで、なんなんこの人やっぱり全然普通じゃない…しかもこの絵からは戦争の悲惨さや礼讃もまだ何も感じひんなって思いました。

実際ご自身が従軍されて戦闘機に乗ってこの光景を見たそうですが、“取材”とのことだったので、人が死ぬような前線は目の当たりにしていないで描いたものなのかもしれません。1939年に描かれたのでまだ日本は徐々に制限が始まってくる段階でそこまで大きな影響が無かった時だと思います。その余裕がまだある感じ、「戦争ってそんなに怖くないのでは?」というのが感じられて、逆にゾッとしました。

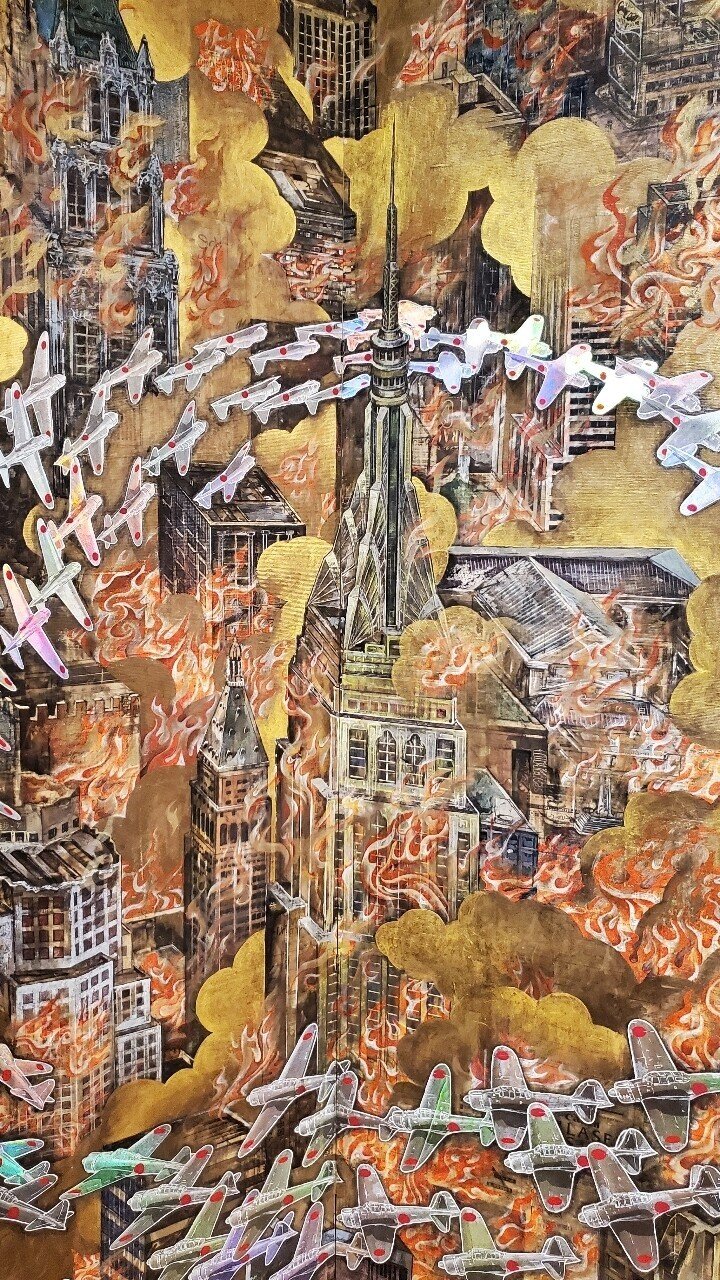

その隣に置かれていたのが会田誠さんの『紐育空爆之図(戦争画RETURNS)』。わたし、《天才でごめんなさい 展(2013)》以来ちゃんと会田さんの作品って見てなくて、改めて今見て、「天才では…?」ってなりました。数々の古典からの引用による巧みや画材や素材のおもしろさはもちろん、タブーとされてる戦争画を腫れ物を触るように丁重に扱うのではなく、戦争は今もなお起きている、終わったことではないということをドンっ!と突きつけられるような役割が明確にあって、興奮しました。

戦争画を知るためにいろんな作品を見なくてはと思いながらもどこかでわたしは戦争の当事者ではないから…とまっすぐに見れずにいたのですが、一気に当事者になったような気持ちになりました。

それから龍子の絵で、太平洋戦争下で魚雷を抱えて突進する3人の雷神が描かれた『水雷人』という作品の力強さに驚きました。こんな戦争画もあるのか。見たことのない構図と色。すごい。

つい最近、特攻隊の映像を見た時に若い男の子たちが今から死ぬのにめちゃくちゃ笑ってるシーンがあって、もう胸が張り裂けそうになったのですが、御国のために死ぬことはとても良いことだと信じて疑わないそのまっすぐな目がこの3人の雷神にも描かれていて、すごく怖かったです。同時に怒りに満ち溢れているような目にも見えました。この絵は魚雷の先端に法具と同じものが描かれていて、戦争に対する「怒り」とも見えるし「神聖な行為」とも取れるようにしてるそう。戦争反対と大きな声で言えば大きく罰せられるような時代です。龍子もとても複雑な立場にいたんやなということが感じられました…。

そして凄まじかったのが「爆弾散華」。終戦2日前に自宅に爆撃が落下し、家が全壊するというものすごく怖い体験をされています。食糧難により、庭で育てていた貴重な野菜がその時吹き飛んだ様子を描いた絵です。

最初見たときはとっても綺麗な絵やなぁ〜と思うぐらい、悲壮感のない色使いで、爆風によって飛び散った野菜の断片なんかは金箔でキラキラキラ〜っと表現されています。この背景にあるエピソードを知って、どういうこと…って最初は思いました。でも多分龍子は戦争に負けたくなかったんやと思います。暗い色で怒りと恐怖に満ちた表現になってしまった日には精神がもう戻ってこられへんって思ったんじゃないでしょうか。こらえてこらえて力強い色合いで美しく描くことで正気を保っていたんやと思います。戦時中もあえて今だからこそと展覧会を開催していたそうですし、負けたらあかんっていう漢気がすごい伝わってきました。

ちなみに記念館の前にその爆弾が落ちた家跡とアトリエがあるのですが、タイミングよくそちらも見学することができました。

爆弾が落ちて水が湧いて、今は池になっているのですが、その場所を目の当たりにして、ほんまにあったことなんやな…と実感すると同時に、そこをあえて残した龍子の気持ちを考えると弱音を吐けず色々背負ってしまった人なんかもしれへんなと思いました。戦争が残したものでいいものなんか何一つない。

龍子の作品と並べて鴻池さんと山口さんと天明屋さんのめっっっちゃくちゃいい作品が展示されていたのですが、龍子目当で来ていたおばあちゃんおじいちゃんたちがそういった至極の現代アーティストの作品をまじまじと見てる姿もとても良かったです。

芸術の役割、力というと陳腐に聞こえてしまいますが、連綿と継承されながらも新しく変化していく芸術作品の面白さを感じましたし、芸術は間違いなく必要なものだと改めて強く感じました。

というわけで2展行って、戦争画の多様さに気づくことができました。

ただ、2人の気持ちを想像すると等しく胸が痛いです。

戦地に兵士として赴いていないマティスやピカソでさえも心に大きなダメージを受け、第一次世界大戦前と後では描くものが変わっています。古典回帰という形で前衛的な芸術を探究するのを一旦やめて、伝統的な絵の力に戻ろうとしました。

それに比べて日本では従軍画家というわけのわからない制度によって代表的な画家たちが戦地に赴いてその様子を描くことを強制されたのです。ジャーナリズム精神で自らカメラを携えて戦地に行くのとはわけが違う。実際にその光景を目の当たりにしてしまったのだから想像もできないぐらい心に傷を負ってしまったと思います。強制ということの怖さ。洗脳されてるとはいえ、少なからず人が無差別に死ぬことはおかしいと感じていたはず。自分の描いた絵がプロパガンダとして利用されたことによる戸惑いや葛藤もあったやろう。負った傷の大きさを思うと引き裂かれるような思いになります。

秋聲は戦後、GHQから戦犯として逮捕されることも視野にいれながら不安な日々を過ごしていたそうです。

龍子も戦争で息子をなくしました。

2人とも戦後仏教にすがるような仏画を多く描いています。

その仏画はあまりにも神々しくて、また同時に痛々しくて見ていられませんでした。

秋聲が好んだ言葉を題にした眩い作品「天下和順」が全てを物語っているように思います。

「天下和順」

世の中が平和で、太陽や月は明るく照らし、

雨風もちょうどよく、災害や疫病も起こらない、

国は豊かで国民は安らかで、武力を必要とせず、

善い行いを尊び思いやり、礼儀を守り互いに譲り合う

絵を描くのが大好きな2人の画家が描くべき絵はもっと他にあったと思います。戦争さえなかったらどんな絵を描いてたんやろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?