東北で「住民」が発信するメディアをつくった話②

*この記事は2021年3月に宣伝会議のwebメディア「AdverTimes」に3回にわたって寄稿した連載を、許可を得て転載したものです。2年前なので少し状況が変わっている部分もありますが、今一度過去を省みるためにも、ここに当時の文章を残しておこうと思います。(2023.1.2)

前回はこちら。

もしも地域の現状を誰よりもよく知る「住民」が主役になり、ニュースを発信できるようなしくみができたら。これまで世の中に出てこなかったような情報や、自分を含め「プロの記者」が見過ごしてきた視点が表現されるようになり、より多様な地域の情報や価値観が反映され、人々が受け取れる情報、ニュースの世界はもっと豊かになれるのではないか。そんな仮説から、TOHOKU360の「住民がニュースを書く」しくみづくりへの挑戦が始まりました。

ゼロから立ち上げた「住民参加型」のしくみづくり

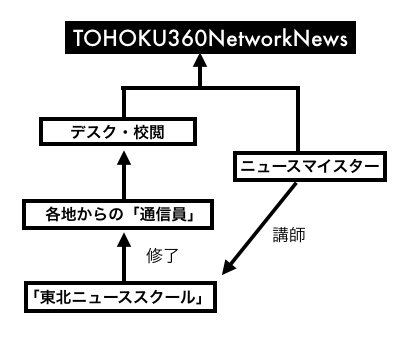

では一体、どうすれば地域の住民の方々がニュースを書いてくれるのだろう?私たちはその構想を、白紙のメモ帳に書き出してみました。まず、取材執筆の最低限の方法やルールを共有するために「ニューススクール」を開催する。そしてスクールを修了した受講生の中で希望者がTOHOKU360の「通信員」になり、自分のまちから伝えたい情報を自由に取材し、記事を書く。そしてメディア経験者がその記事を編集・校閲し、誤報のないニュースを全国に発信するーー。このしくみができれば、住民が現場から多様な情報を発信し、かつ正確な情報を発信するメディアが実現するのではないか、と仮説を立てました。

さて、メモ帳にあるうちはただの机上の空論。さっそく実践してみることにしました。TOHOKU360の開設から約半年が経った2016年の夏、仙台市で初めて「東北ニューススクール」を開いたのです。まだ地域とのつながりも薄く知り合いも少なかった当時、果たして人が来てくれるのだろうか、と非常に不安に思いながら開いたスクール。結果的には20人以上の方々が参加してくれました。そして参加者の方々が最後に提出してくれた取材記事を見て、「この仮説は正しかったんだ」と感動しました。これまで知らなかった地域の素晴らしい人々や活動の情報、独自の視点や表現が、文章となって次々と出てきたのです。

以来、仙台市を中心に青森、秋田、岩手、東京でもニューススクールを開き、ありがたいことに東北各地に約60人の通信員が生まれました。決して順調だったわけではなく、仙台から青森まで講師3人で車を走らせたら、到着した会場に受講生が一人しかいなかった回もありました(!)。それでも参加者や通信員から送られてくる地域のさまざまなニュースを読むと、こんな情報があったのか、こんな表現ができるのか、と毎回学びと感動をもらい、活動を続けることができました。

住民の「個性」が、地域発のスクープを生む

ここまで書くと、「住民」が作るニュースとはどんなものなのか、気になってきた方も多いと思います。私がこの5年間住民参加型ニュースサイトを運営してきて感じたその特徴と意義について、私なりにまとめてみたいと思います。

最大の特徴は「個性」です。いきなり何を言うんだ、ニュースに個性など必要あるはずがない、と思われる方もいるかもしれませんが、参加する一人ひとりの強烈な個性こそが、他のどのメディアも報じていない「独自ネタ」の発掘・発信につながっているように思います。

通信員には原稿のノルマやテーマ設定はなく、各通信員は自分の好きな話題でニュースを書いています。例えば猫が大好きな通信員は、2018年から現在に至るまで、仙台の野良猫の問題を継続して追いかけ続けています。これまでに仙台市の担当者、ボランティア団体、町内会と多くの関係者に取材を続けていて、市議会に傍聴に行くことも。よりよい解決策のアイデアを求めて、なんと広島まで取材に飛び立ったこともありました。多角的な取材を長く続けることで、地域にとって何かいい解決方法なのかを考え、発信し続けているのです。

在仙作家の伊坂幸太郎さんが大好きで仙台に移住してきたという台湾出身の通信員は、仙台で生きる台湾出身の方々や、コロナ禍で大きな影響を受けている外国人労働者を支援する団体を取材してくれています。飲食店に知り合いの多い通信員はコロナ禍で即座に「#テイクアウト東北」というSNS企画を立ち上げ、東北の飲食店のテイクアウト情報をまとめる取り組みを始動。コロナ禍の売り上げ減少を打破すべく生まれた飲食店の画期的アイデアもいち早く取り上げ、全国ニュースにまで話題を広げました。

他にも、秋田県横手市に残る風習を取材して、奄美大島の博物館から「貴重な記事なので、記録誌に収録させてほしい」との連絡が来た通信員。近所で奇妙な刈り込みが施してある植木の作者を探すため、プロ顔負けの地取りを始めてその謎を解き明かした主婦の通信員......など、ここには書ききれないほど多様な通信員が、それぞれの個性と能力を発揮して地域の話題を届けてくれています。

マスコミ的に旬な話題よりも「自分の興味関心」や「身近な人々とのネットワーク」から物事を掘り起こしていく通信員たちの姿勢と個性は、「独自ネタ」の発掘につながります。最近ではTOHOKU360の通信員が発見・発信したニュースを地元紙やローカルテレビ番組が追いかけ、さらに全国ニュースやワイドショーで取り上げられる、という例も増えてきました。マスコミが今後地方支局から記者を引き揚げていく傾向が強くなれば、こうして現場から発信された「住民発のスクープ」は、今後さらに貴重なものとして存在感を発揮するのではないでしょうか。

また東北各地に散らばる通信員の「地域の多様性」とネットワークは、災害報道にも活かせるはずだと感じています。2019年の台風19号は東北地方でも大きな被害を引き起こしましたが、その中で通信員たちが、岩手、宮城、福島の各地の細やかな現状や課題について写真や記事を送ってくれました。このしくみが拡大していけば、災害時により網目の細かい、信頼できる情報を地域に届けていけるのではないか、という可能性も感じています。

通信員の活動は単に記事を書くことにとどまらず、地域の社会問題を考えるYouTube番組の企画・司会や、東北のメディアを集めた自主イベント「東北メディアフェスティバル」の企画運営など多岐にわたっています。TOHOKU360は地域のNPOや教育機関、企業などとも連携を進めていて、今後はさらに地域をよりよくできるような活動を展開していけないかと考えています。次回は住民参加型のローカルメディアとして目指す、地域との関わり方について書いていけたらと思います。(つづく)

続き↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?