戦後最大の偽書事件「東日流外三郡誌」✧♡

友達のシズピーが強力に作家を囲む会に誘ってくれた。そんなに誘ってくれるなら行ってみようと参加を決めたのが3日前。シズピーが本を貸してくれるというので慌てて読んだ。

なぜなら、作家を囲む会が、明日(2023年12月12日)だからだ。

読んでみて、とても面白かった。

すべてがインチキだ!

「東日流外三郡誌」の真贋論争の中心にいた青年記者がその真相を暴く──

立花隆氏、呉座勇一氏など各界著名人たちに注目された迫真のルポルタージュ!

青森県五所川原市にある一軒の農家の屋根裏から、膨大な数の古文書が発見された。当初は新たな古代文明の存在に熱狂する地元。ところが1992年の訴訟をきっかけに、その真偽を問う一大論争が巻き起こった。この「東日流外三郡誌」を巡る戦後最大の偽書事件を、東奥日報の一人の青年記者が綿密な取材を重ね、偽書である証拠を突き付けていく──。事件後見えてきた新たな考察を加えた迫真のルポ。

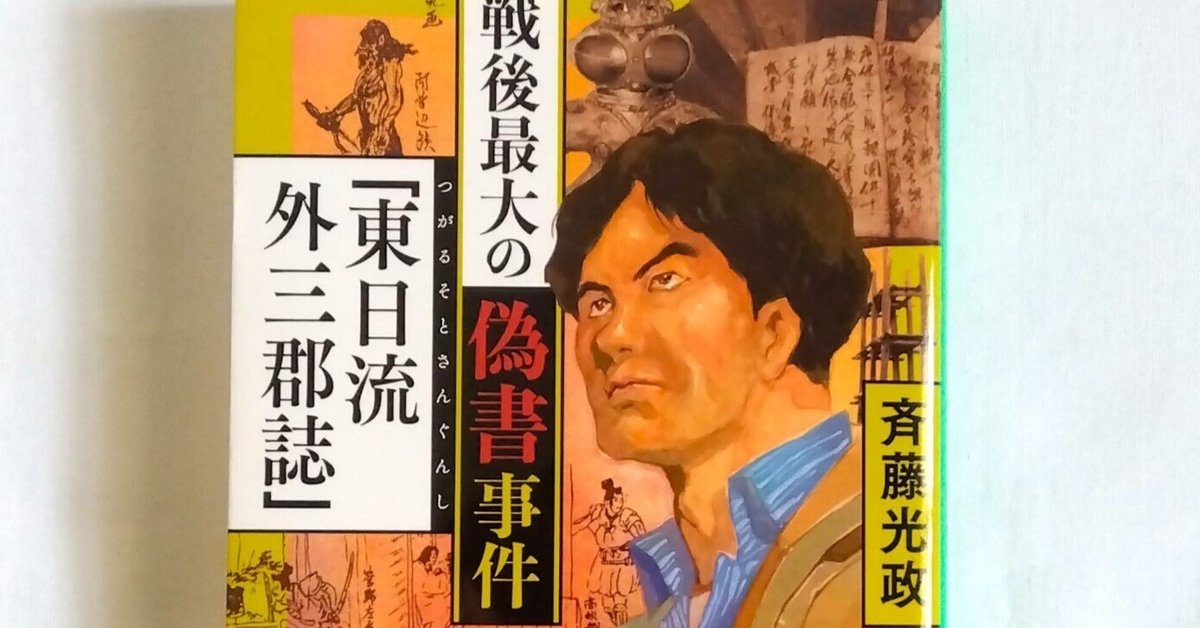

カバーイラストは「機動戦士ガンダム」でおなじみの安彦良和氏描き下ろし!!

「東日流外三郡誌」(つがるそとさんぐんし)と読む。この本の存在を、漠然と知っていた気もするが、そんな戦後最大の偽書だとは知らなかった。この偽書騒動を知らなかったので、正史には登場しない津軽の闇の古代・中世史をうっすらと喜んでいるぐらいの自分がいた。

なぜなら舞台となった市浦村は、母の故郷の車力村の隣の村である。

母と共に親戚のお葬式で車力村を訪れると、昔から変わらぬ寂しげな村の風景がある。そこに生きる人々は逞しく津軽弁は饒舌で生きるチカラに満ちているのだが、お世辞にも、今現在栄えているとは言えない。静かな田舎の光景がそこに広がっている。

そこに持ち上がった、実はこの地に正史にはない歴史があった!という偽書である。きっと、待ってましたとばかりに、村おこしになるぞ!と、皆が歓迎した文書だったのだ。だから村は、よく調べもせず、この偽書を村の公史として出版してしまう。この偽書が公的機関が出版した効果が絶大で、折からの超古代史ブームと相まって売り上げを伸ばし、既存の歴史書では物足りない一部の歴史ファンから熱狂的に迎え入れられたと言う。

この偽書が、良く調べられもせず、ブームになった。

しかも、それは出版すれば売れるという金の成る木になっていた。

関わった人たちは、これは何か変だ、怪しいと思いつつも出版に手を貸したり、誰もはっきりと偽書だということに踏み込まなかった。

そこに踏み込んだのが著者である斎藤光政さん。青森県地元紙である東奥日報の記者だった。

この本の出だしは、その文書が発見された五所川原市の和田喜八郎の家から始まる。作者と偽史研究家の原田実氏(シャーロック・ホームズと探偵小説をこよなく愛すシャーロキアン)が、古文書が発見されたと言う家の中にはいり、天井を確かめる。

この謎の古文書の由来について発見者とされる和田喜八郎は「戦後まもないころ、天井を突き破って落ちてきた長持ちの中に入っていた」と説明し、江戸時代後期から代々伝わる「秘密の書」であることを主張し続けた。

しかし、初めて現場を見た2人は、膨大な文書を吊り下げておく梁も空間も何もないという事を確認するのである。

「外三郡誌は現代人が作った神話だったのです。ここがその夢の跡なんでしょうね」

それがプロローグ。

偽書と分かっているものがどのように世の中に広まり、そして、一つ一つ証拠をつきつけられ、それでもあきらめない和田や、擁護派の大学教授等が新説を出してきたり、ああだこうだし、それをうかつに信じた他の市町村にまで損害を与えたり、人々を傷つけ、巻き込んでいく様、そして偽書の証拠が挙がるたびに、一つ一つ取材をして、丁寧に記事にしていく作者の仕事が語られていた。

私の興味は、いったい、こうまでして、偽書を作り出す和田と言う人物の目的は何なのか?そして、この人はどういう人なのか?に、あった。

この偽書は、ずさんで、5流のものらしい。

見つけた本人の筆跡と同じ古文書。繰り返し出てくる本人の曲字と誤字が、同じ。しかも古文書は都合よく増え続け、発見され続けた。絵が載ったものも出版されたが、「国史画帖」という絵の本からの盗作が35点以上に渡って観られた。誰かの論文を盗用していたり、写真を勝手に使ったり、うその歴史に使われた人から訴訟を受けていたり、それはもう、酷い有様である。偽書派と擁護派の対決は新聞記事やいろいろな本の紙上や、裁判所で行われているが、そこに本物の古文書は門外不出で絶対に出てこない。

そして、それは本物の古書ではなく、和田の祖先が江戸時代に写した写しであるというのも、余計物事をややこしく曖昧にしている。

古書でありながら、ムーから、最近発見されたことから、都市伝説から、古事記から、とありとあらゆることが詰まったトンデモ本の態を成してくるのである。本当になぜこれが通ってしまったのかと言う偽書だった。

斎藤氏は、それがうっかり許された時代の背景まで読み解いていく。

読んでいくうちに、「東日流外三郡誌」関係の本が売れたり、偽の発掘したものが古物として売れたり、自ら神社のようなものを作ってしまったり、和田喜八郎が目論んだのは金儲けだったようにも見える。

でも、ほんとうにそれだけだったのだろうか。

愉快犯というか、自分が作った嘘の歴史に翻弄される世間を見て笑っていたというのも動機ではないのだろうか。

そう考えると、和田より謎なのは、和田を擁護する大学教授古田と言う人だ。和田のお粗末な偽書について大学教授ほどの知性があればすぐ気づくと思うのだがそれでも擁護を止めないのは何故なのだろうと思った。

和田本人はすでに鬼籍に入っているが、気持ちを聞いてみたかった。

世の中には、人をだまして喜んでいる詐欺師のような人々が本当にいるんだなと思った。

「STING」というヤクザの大親分を騙す詐欺師の映画は小気味よかったけれど、それは映画だったからで、現実に行われたこの偽書事件は、全く、小気味良いものではない。村役場の人や善意の人たちを巻き込んで嘘の上塗りを続けていく和田と言う人物に嫌悪感を感じるのみである。

そして最後まで読んだ時に、参考文献が山ほど並んでいるのを見て、このルポルタージュを書くために作者の斎藤氏がどれほどの文献を読んで、物事を精査していったかに頭が下がる思いがした。

私がこの本の中で一番好きだったのは第十三章の「はんかくさい」という章だ。斎藤氏が和田のいとこの和田キヨヱさんに、半信半疑で半世紀前の事を質問した時に、

「はんかくせえ、あんたは記者さんなのに、そんなこと信じているの?」

と言われたこと。つまり和田の近所や親戚は、和田喜八郎の言うことは、誰も信じていなかったという事だ。「東日流外三郡誌」を広めてしまったのは、和田をよく知らないマスコミの責任もあるのは確かなことである。

この本のどこかに津保化族という名前が出てきたときには、これは和田が仕掛けた壮大な冗談なのでは?と言う気がした。

津軽弁で「この、つぼけ!」と言われると、「この、バカ!」とでもいうような意味である。

本当に津保化族って民族がいるのかとネットで検索してみると、津軽弁でつぼけというのは、津保化族から来た、悪さをする人間をいう言葉の由来とでてきた。でもその出典が「東日流外三郡誌」であれば、なんだか信用できない。マジで?それは冗談で、ウソでしょ?と言いたくなる。

しかも、この斎藤さんの本を、いちいち、検証する擁護派のページに飛んで、斎藤さんの著作を批判する人の考えをしばらく、読んだ。

恐ろしいなあ。決着が着いた気でいるけれど、擁護派と偽書派の戦いは、まだまだ、続いているのかもしれない。

読み物として全く面白くあっという間に読んでしまった。

明日は作者を囲んで話が聞けるので、さらにどんな話が聞けるのか楽しみ。また、ルポします!