テクニカルライターが意識している「読みやすさ」とは?

Peatix Japan株式会社でテクニカルライターとして働いているNakatsukaです。

最近、他の人が書いた文章を添削する機会を通じ、文章の「読みやすさ」について改めて考えました。

そこで今回は、テクニカルライターとして意識している、読みやすさについてお話したいと思います。

なぜ読みやすさが必要なのか

情報過多な現代、世の中には情報があふれています。このような状況において、自分が伝えたい情報を文章で発信し、読み手に届けるためには、「読みやすさ」が重要です。

ある程度の分量の文章を書き上げると、書き手としてはとても満足感がありますよね。きっとこの文章は多くの人にじっくり読んでもらえるはず!という気持ちが湧いてくると思います。

しかし、悲しいことに人はほとんど文章を読みません。

先日、Xで”コンテンツ作成の前提を「誰も君のコンテンツなんか見てない。」からはじめると色々な物事が一気に解決されていくのではないか”という投稿を発見し、とても深く共感しました。

【誰も君のコンテンツなんか見てない】

— 栗原 康太 | 才流(サイル) (@kotakurihara) May 20, 2024

自社のオウンドメディアやSNSでコンテンツを作成する上で、常に心にとめているのが、『誰も君のことなんか見てない』ということ。…

人はよっぽど興味があったり面白かったりする文章以外、読みません。

田中泰延さんは、自分が『読みたいことを、書けばいい。』と心強いお言葉を述べられていますが、現実はなかなか厳しいものです。

先日、あらゆるカルチャーの感想をものすごい熱量で綴っているブロガー・かんそうさんの著書『書けないんじゃない、考えてないだけ。』を読みましたが、自分が読みたいものを書いていいのは、これくらい凄まじい表現力を持つ一握りの人だけなのでは?と平伏しました。

コンテンツだけではなく、普段仕事で交わしているメールやチャットにも、この「読まれない問題」は影響していると思います。業務に関する大事な内容であったとしても、パッと見て読みにくそうな内容であると、ややスルーしたくなりますよね。

このように、書き手と読み手の間には、読むことに対する意識の差があります。この差を受け止め、どうしたら読み手にきちんと読んでもらえるかを考えることが、「読みやすさ」を追究する第一歩となります。

「見た目」が読みやすさにつながる

添削業務を通じて感じたことは、読み手の関心を引いて文章を読んでもらうためには、使う言葉や表現の巧みさではなく、「見た目」が重要であるということです。

『人は見た目が9割』という本がありますが、文章も見た目が非常に重要であり、見た目が読みやすさにつながります。

以下の2つの文章は、使っている言葉は全く同じです。ただし、太字や改行などを使ってメリハリがある左の文章の方が、読む気力が湧きますよね。

テクニカルライターが扱う文章は実用文であるため、読み手の感情を刺激するような情緒的な表現は使えません。

テクニカルライターでなくても、文筆家以外の多くの人が仕事で扱う大抵の文章はビジネス向けの実用文ですよね。

そんな実用文を読み手に読んでもらうためには、見た目を工夫して読みやすさを高める必要があるのです。

読みやすさを決める3要素

相手に伝わる読みやすい文章を書くためには、「可読性」、「判読性」、「視認性」の3つの要素が重要です。

注:以下で挙げるポイントは、便宜的にそれぞれの要素に分けていますが、それぞれ2つないし3つの要素にまたがっている場合もあります。

1.可読性

可読性とは、「文章の読み進めやすさ」です。

読み手がストレスを感じず、スムーズに文章を読めるかが大切です。

<可読性を高めるポイント>

◆一文を短くする

1文は50文字程度であると読みやすいです。50文字を超えそうな場合は、2文に分けましょう。同じ粒度の情報が並ぶ場合は、箇条書きを使用するとさらに読みやすくなります。

例)

× :私が考えるテクニカルライターに必要なスキルを挙げると、読解力や情報整理力、コミュニケーション力に加え、デザイン力や想像力といった5つになります。

○:私が考えるテクニカルライターに必要なスキルは、5つあります。

それは、読解力、情報整理力、コミュニケーション力、デザイン力、想像力です。

○:私が考えるテクニカルライターに必要なスキルは、以下の5つです。

・読解力

・情報整理力

・コミュニケーション力

・デザイン力

・想像力

※一文の短さを意識し過ぎると、ぶつ切りな文章が続いて逆に読みにくい場合があります。50文字ルールに縛られ過ぎず、柔軟に調整することをおすすめします。

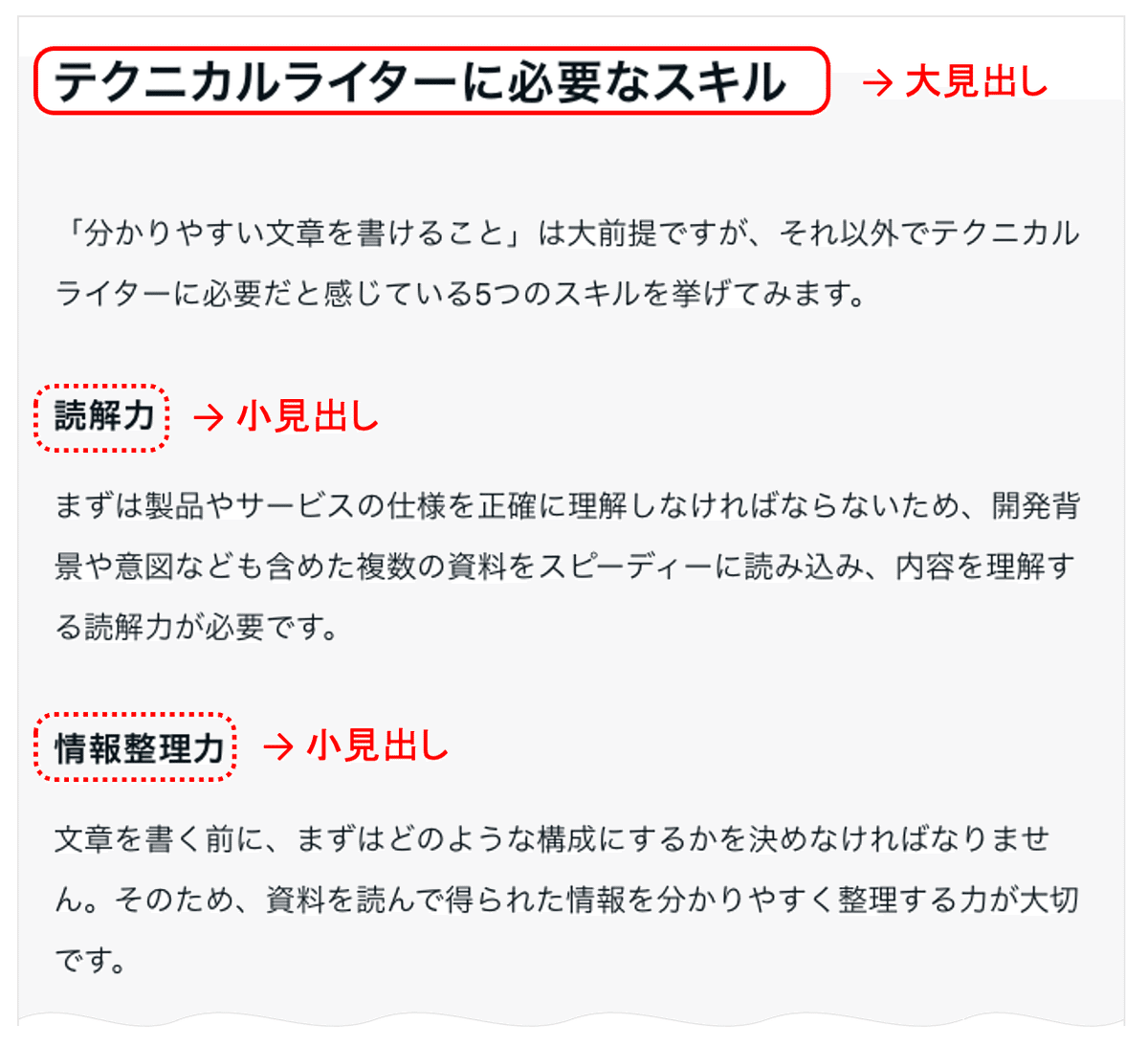

◆文字の大きさや行間の余白に注意する

見出しがある文章の場合、見出しと本文の文字の大きさを変えることでメリハリが生まれ、読みやすくなります。また、適切な行間をつくって余白を持たせることも読みやすさにつながります。

例)

・大見出し>小見出し>本文の順に、文字の大きさを設定

(noteは自動的に文字の大きさを設定してくれるので便利)

・小見出しと小見出しの間などに、適度な余白を挿入

2.判読性

判読性とは、「文章の分かりやすさ」です。

読み手が誤読や読み直しをすることなく、正確に文章の意味を理解できることが求められます。

<判読性を高めるポイント>

◆一文一義にする

一文一義とは、1つの文が1つの内容を表すことを指します。1つの文に複数の内容を盛り込まず、内容ごとに文を分けるようにしましょう。

特にマニュアルなどの操作説明には、1つの文に1つの事柄や行動を書くことが望ましいです。順番が決まっている操作の場合は、番号をつけるとさらに分かりやすくなります。

例)

× :パスワードを入力するとログインするので、マイページの[アカウント設定]をクリックしたら、お好きなニックネームに変更してください。

○:1.パスワードを入力してログインします。

2.ログイン後、マイページの[アカウント設定]をクリックしてください。

3.アカウント設定画面で、お好きなニックネームに変更してください。

◆紛らわしい表記を避ける

ぱっと見たときに理解しにくい紛らわしい表記は避けましょう。また、読み手になじみがない専門用語や外来語は、分かりやすい言葉に置き換えましょう。

例)

・二重否定

× :ログインしないと、ニックネームの変更はできません。

○:ログインすると、ニックネームの変更ができます。

・曖昧な表現

× :一度ログアウトし、しばらく経ったら再度ログインしてください。

○:一度ログアウトし、5分ほど経ったら再度ログインしてください。

3.視認性

視認性とは、「文章の見やすさ」です。

読み手が文章を見たときに、瞬時に正しく認識できるかが重要です。この要素には、特にデザインが大きく関わります。

<視認性を高めるポイント>

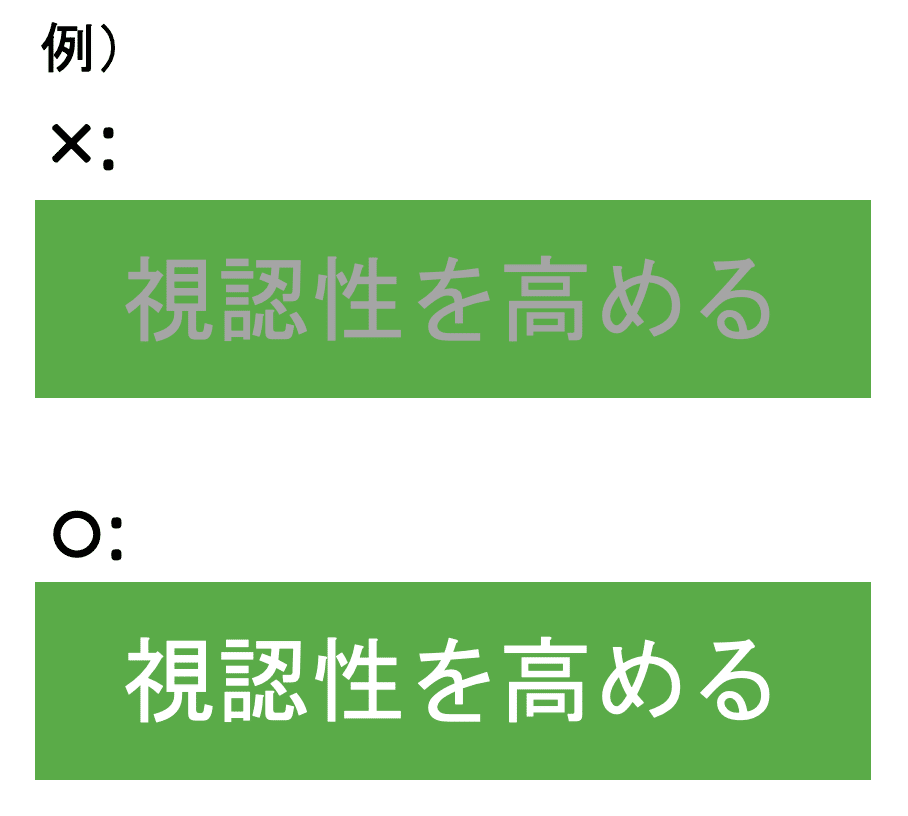

◆明度差を大きくする

視認性は、文字と背景の明度差(色の明るさの差)が大きいほど高まります。背景に色がついたところに文字を載せる場合は、明度差に気をつけましょう。

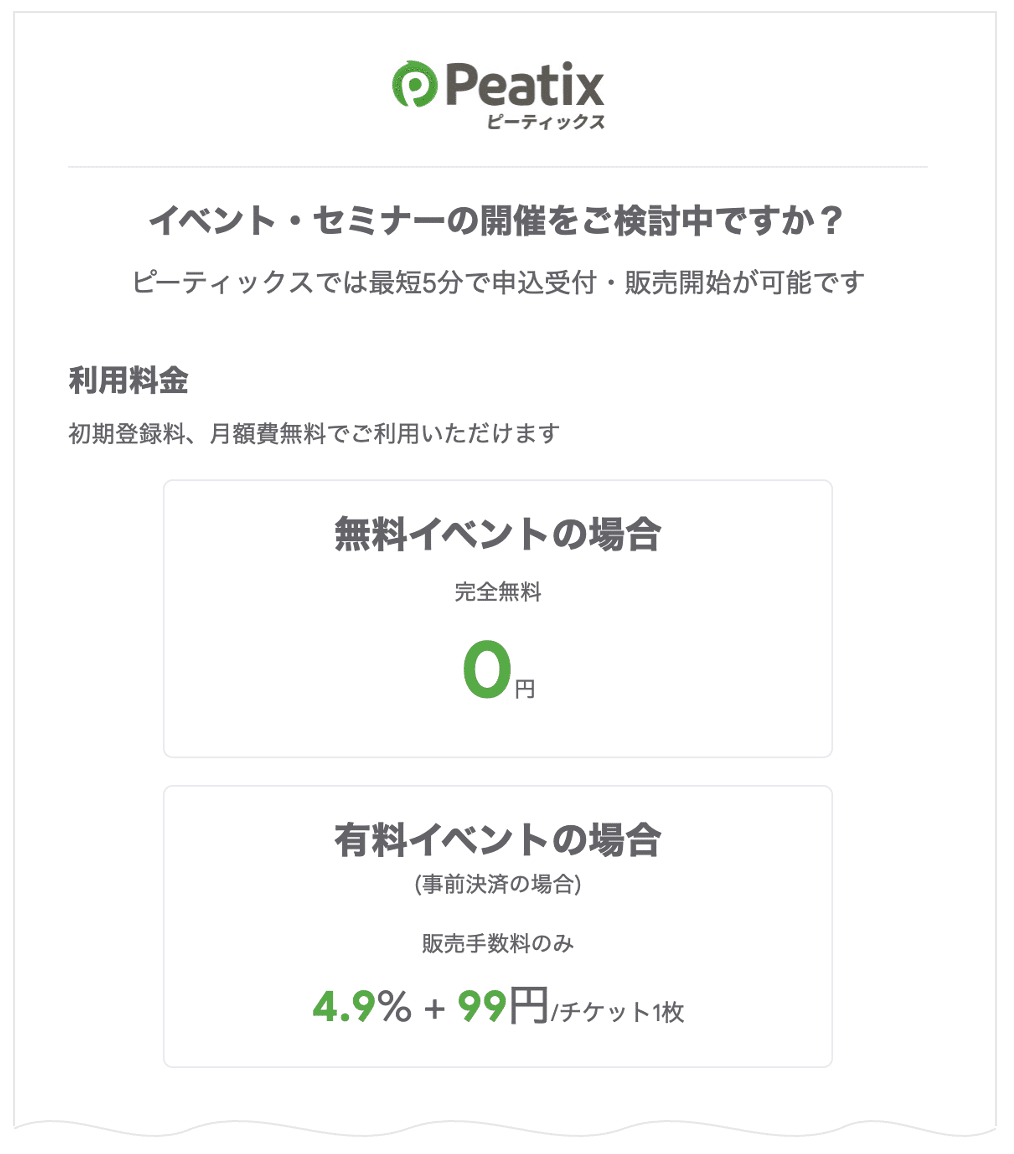

◆最も伝えたい情報を目立たせる

全て同じ大きさかつ同じ色の文字が並んでいると、ぱっと見てどこが大切であるか分かりません。最も伝えたい重要な情報を目立たせる工夫をしましょう。

例)

「利用料金」の項目において最も伝えたいのは金額のため、数字を大きめに&色をつけて目立たせている(ピーティックスのメールマガジン文面の一部より)。

おすすめ書籍

読みやすい文章を書くためには、一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会が発行している『日本語スタイルガイド』がおすすめです。

テクニカルコミュニケーション技能検定試験の公式テキストでもある本書は、分かりやすい文章を書く上でのガイドラインが網羅されており、実用文ライティングの基礎を学ぶことができます。

また、デザイン面の学習には、『伝わるデザインの基本』がおすすめです。

”デザイナーじゃなくても大丈夫!”のキャッチコピーの通り、読みやすく伝わりやすいデザインの基本を身につけられます。

今回は、文章の「読みやすさ」についてお話しました。

期間限定で文章の添削もおこなっているので、ぜひご覧ください。

これからもテクニカルライターとして読みやすい文を綴っていけるよう、勉強を続けていきたいです!

▼関連記事

▼Wantedlyプロフィール

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?