【だからぼくはお金の知識を届けたい #11】なぜ学校で自分を知るための授業をすることが難しいのか?

こんにちは、「自殺者ゼロの生きるに値する社会をつくること」を目的に活動しているカウンセラー・コーチ・作家の水樹ハル(@harumizuki423)です。

今回は、「なぜ、学校で自分を知るための授業をすることが難しいのか」というテーマでお話ししていきます。

「自分を知るための授業って何?」と思うかもしれませんが、ここでは学生が「どんな進路を進むのか」や「どんな仕事をするのか」を考える授業というイメージでとらえてもらえると嬉しいです。

園児や小学生低学年の頃に、「将来の夢は何なの?」と聞かれた記憶があるかもしれません。

でも、中学生くらいになると、

「高校はどこに行くの?」

というように、進路の話をされるようになりますよね。

で、高校に入ったら入ったですぐに

「どこの大学に行くの?」

という話になっていくでしょうし、大学に入ったら入ったで、

「就活どうする???」

という話になっていく。

ぼく自身もそうだったんですけど、「とりあえず」で進路を決めてしまうことって少なくないと思うんです。もしかすると、あなた自身も、

「将来を考える時間をもっと取れていたらよかったのになぁ・・・」

「考えられる機会があったらよかったのになぁ」

と思っているかもしれません。

例えば、

「海外の人たちに日本語を教える講師として働きながら、いろんな国に滞在して生活する」

という、心底達成したいゴールを持っている生徒の場合、普段の英語の授業と国語の授業は寝ないでしょうし、「日本のことをもっと知っておきたい!」と思ってやらされ感なく前のめりで知っていこうとするし、進路も外国語大学になる。

だから、自分のことをよく知った上でゴール設定をできる授業やそういうきっかけがあればワクワク生きられる人が増えるとぼくは確信しているんです。

なぜ、学校で自分を知るための授業をすることが難しいのか

以前、大学で180名の大学生に自分を知ってゴール設定をするための授業をさせていただいたことがあります。

この授業をしたことをお話した先生に「うちの高校でも授業をお願いしたい!」と言っていただけることもあるのですが、これまでの活動をやってきた上での実体験なんですけど、1つ大きな壁があるんです。

「なぜ、学校で自分を知るための授業をすることが難しいのか?」

それは、、、

「生徒が自分自身のキャリアを考えてゴール設定をして人生を前に進んでいけるようにしていきたい」

という想いを持った若手の先生がいても、その先生が進路指導部長の先生とか教頭先生が校長先生に提案していく中で、、、

生徒同士で対話させて、お互いのコンプレックスを刺激しちゃったらどうするの???

といわれてしまい、リスク回避をして話が頓挫してしまうのです。

「なんで自分を知るためには対話が必要なの???」」

と思われているかもしれないので、補足させてください。

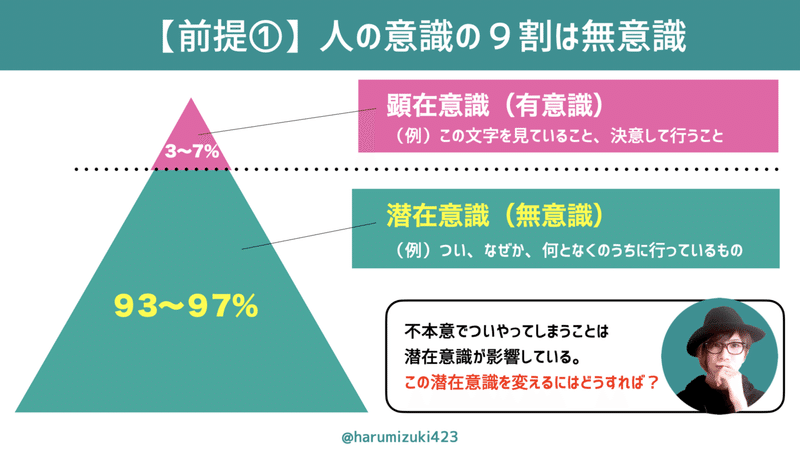

その理由は、「人の意識の9割以上っていうのは無意識(潜在意識)」なので、質問を受けて考えて答えないと、1人では自分の好きなことややりたいことを言語化することが難しいからなんです。

「どうやったら生徒同士がコンプレックスを刺激しあわずにお互いに話を聞き合えるようにやっていけるのか考えてやっていこう!」

というような考え方だと話が前に進みやすいのですが、決裁権を持っている方が、「いや、それは問題が起こりそうだからやめとこう!」という考えだと話が頓挫するんです。実際、これまでに何度もこういった話がありました。(ぼくも元公務員なので、上層部に反対されると実行できなくなるのはわかっています)

もちろん、

「自分を知るためにはこうすれば良いんだよ」

という方法を座学の授業で伝えることはできます。

でも、結局のところ、「自分を知るには対話が重要なんです。脳の構造上、人は自分一人では自分のことを知ることはどうしても難しいんです」と伝えることになるので、対話ワークの時間が重要なんです。

ぼくが大学でこの授業をできたのは、教授が「生徒同士で話すことは大事だね!コミュニケーション力も上がるし!」と言ってくださったから、スピーディーに話が進んだんです。

でも、実際のところ「小中高」での授業は先程の理由から難しく、壁にぶつかっています。

生徒間で深い対話・コミュニケーションはおこなわれていない

お気づきかもしれませんが、

「生徒同士を対話させてコンプレックスを刺激させたらどうするんだ」

という話になるということは、普段から生徒間で日常的に深い対話コミュニケーションが取れてないっていうことなんですよね。だからいじめはあるし不登校の問題も生じているという状態なわけですよね。

今回のテーマの「自分を知るための授業を学校でおこなうには???」という問題を解決するには、生徒の想いを第1に考えられるアツいハートを持った先生方の存在になります。

「進路に悩む学生を減らしたい!」

「自分の人生をワクワク生きていってもらいたい!」

という先生の想いが、生徒の未来を切り開いていくと、ぼくは信じています。

一緒に「お金の知識勉強会」をおこなっている金山さんも大学で授業をやっている人ですが、ぼくたちの活動を見ていただいて、

「これは生徒に必要なことだ!」

と思っていただけたら、ご連絡いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです!

YouTube:今回の話は金山さんとの対話でもお話させていただいています

「家族・子どもの夢や未来を守り切るためのお金の知識」に興味のある方は、ぜひ勉強会で一緒に学んでいきましょう!過去のアーカイブ動画は全て公開しています!(このプロジェクトの始まり「第1話」)

次回

第3回勉強会で「子どもへのお金の教育」の重要性を伝えた金山。参加メンバーの感想とは!?

※noteマガジン「月刊水樹ハル」で順次お届けしていきます。

このプロジェクトの始まり(第1話)

note「月刊水樹ハル」で配信しているプロジェクト

▼水樹ハル・金山晃輔の共著書

▼水樹ハルの著書

ここから先は

水樹ハルの「まだ世には出せないお話」

ストーリー制作専門のWebライター、カウンセラーとして、「チャレンジを応援しあえる世界」を実現することを目指す、水樹ハルのnoteマガジン…

いただいたサポートは、ありがたく活動費にさせていただきます😃