はじめてのシルクスクリーン「手ぬぐいに刷ってみよう!」を開催しました!

新開地アートひろばには、シルクスクリーン印刷の本格的な設備が整った工房が設置されています。この工房を活かし、新たにシルクスクリーン印刷で作品制作を目指す方に向けて、シルクスクリーン版画の魅力を知ってもらう場を提供すべく、年4回のワークショップを実施します。

今回は、第1回目のワークショップで、手ぬぐいに簡単な版を使って繰り返して印刷することで、シルクスクリーン体験をしてもらいました。原理の説明、原稿や版の作り方(製版作業)等、手ぬぐい印刷を通して、シルクスクリーンの基本的な印刷工程を学びました。

1.まずは、自己紹介から・・・

最初に、自己紹介とシルクスクリーン印刷の経験、シルクスクリーンでどのようなものを作ってみたいのか等を話してもらいました。ハンドメイド作品の幅を広げたい、自分の描いたイラストをTシャツに印刷したい、デザインの勉強をしたが印刷現場がどのような動きをしているのかに興味がある・・・など様々な理由でワークショップに参加されていました。

2.シルクスクリーンとは?

シルクスクリーンは、孔版印刷の原理を使った版画の一種です。平らであれば、水と空気以外は印刷できると言われるほど、様々なものに印刷可能な技法で、現在でもTシャツやCDラベル印刷、看板、電飾など多くの印刷に活用されています!

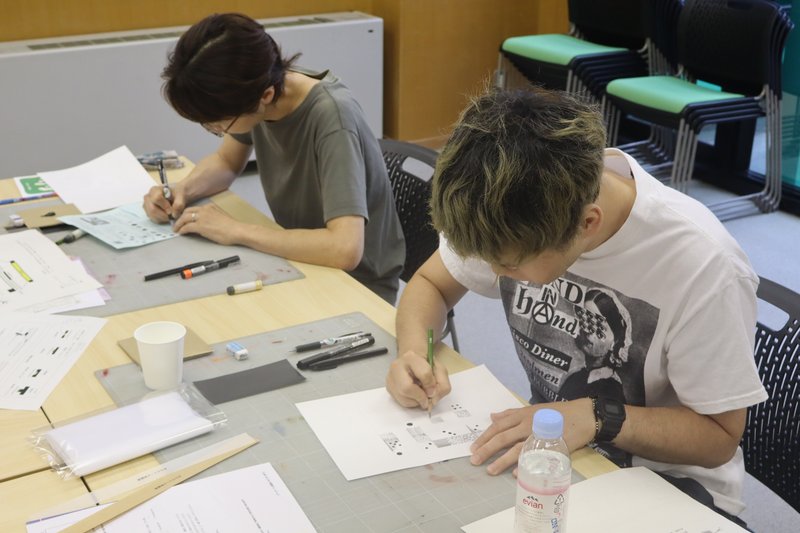

3.版下製版フィルムの作成

今回の課題は「豆絞り」柄を手ぬぐいに印刷することです。水玉模様が並んだ図柄で、江戸時代からある伝統的な模様です。参加者の皆さまに「豆(水玉)」を手書きで描いていただき、ペン・絵の具・マジック・クレヨン・ちぎった紙など画材によって変わる仕上がりを体験し、自分だけのオリジナル豆絞り手ぬぐいを作成します。この制作した手描きの原稿版下をコピー機でトレーシングペーパーに印刷すると製版フィルムの完成です。課題を元に制作し、シルクスクリーンの原理や仕上がりの違いを感じて頂くことが今回のワークショップの目的でした。

4.製版

シルクスクリーンは他の版種よりも比較的早く版を作ることができるので、製版から印刷までのスピードが速いのが特徴です。最近ではデジタル製版の技術もありますが、ここでは「写真製版法」によって版づくりを行います。まず、光(紫外線)に反応して固まる感光乳剤をスクリーンに塗り、乾燥機で乾燥させます。

次に、製版フィルムを露光機と版の間に挟み、露光作業を行います。紫外線を当てることで、感光乳剤が固まります。絵柄(コピー機のトナーインク部分)は、遮光されて感光乳剤が固まらないので、水で流れ落ち、版を乾かすと製版作業が完了します。

5.調色

刷りあがりの色味を確認して調色を行います。今回は、手ぬぐいに印刷するため、染色用インクとバインダーを混ぜます。

6.印刷準備

印刷準備ができているか否かで、作業効率が大きく変わります。今回は、ワークショップのため、印刷準備の時間を設けましたが、版を乾燥させている間に印刷準備を行うとさらに効率的に作業が行えます!

7.印刷

印刷準備ができたところで、手ぬぐいに印刷します。今回は、2人1組で印刷作業を進めました。

8.改版作業

製版時の感光乳剤を剥離し、元の状態に戻します。版に付いたインクを洗剤で落とし、剥離剤を両面にしっかりと塗りつけます。しばらくすると、感光乳剤が溶け出すので、高圧洗浄機を使ってしっかりと落とします。その後、乾燥させ、使用したヘラやスキージーなどを洗って作業終了です。

9.合評会

最後に、シルクスクリーン印刷を行った感想を話し合いました。豆絞り柄を作るという課題はありましたが、皆さまオリジナリティ溢れる作品に仕上げることができました!

当館では、今後も工房の一般開放のほか、ワークショップの開催、近隣施設との連携プログラム、アーティストとの協働制作など、シルクスクリーン技法の普及活動にも取り組んでまいります‼

また、シルクスクリーン制作をしてみたいと思われた方は、新開地アートひろばのアトリエでも、シルクスクリーン制作を行えます。スクリーン枠やインク、露光機、洗い場といった、制作に必要な設備や道具を備えていますので、初心者から経験者まで、利用者それぞれの創作活動に合わせた制作が可能です。一般開放日にご利用いただくには、事前のご予約が必要です。ホームページで詳細を確認していただき、ぜひお越しください。スタッフ一同、心よりお待ちしております!!