品管組織のあるべき姿? ~品質管理・品質保証~

こんにちは! あたたけ です。

あたたけの中で最近の悩み?話題?の1つが『会社の品管組織を今後どうしていくか』というものです。

会社が大きくなっていく中で、『品管組織も今のままで良いの?』という経営層の懸念から現品管組織に宿題として降ってきたわけです。

で、他業種含め他社様のことを調べ、いろいろと考えているのですが、やっぱり『品質管理』と『品質保証』の2軸はいるんだろうなぁと思います。

まぁ、当り前すぎる意見ですが、そもそも現時点での役割が、品管機能なのか品証機能なのか不明確なんですよね。

品質管理と品質保証の違いはいろんな方がいろんな所で解説されていますのでそちらをご覧いただくとして、一言で言うと『視点の違い』でしょうか。

『品質管理:作る側・売る側の視点』『品質保証:買う側の視点』ですね。

大手企業の組織図をHP等で拝見すると、品管と品証が別部門にされています(特に食品以外の業種では)。

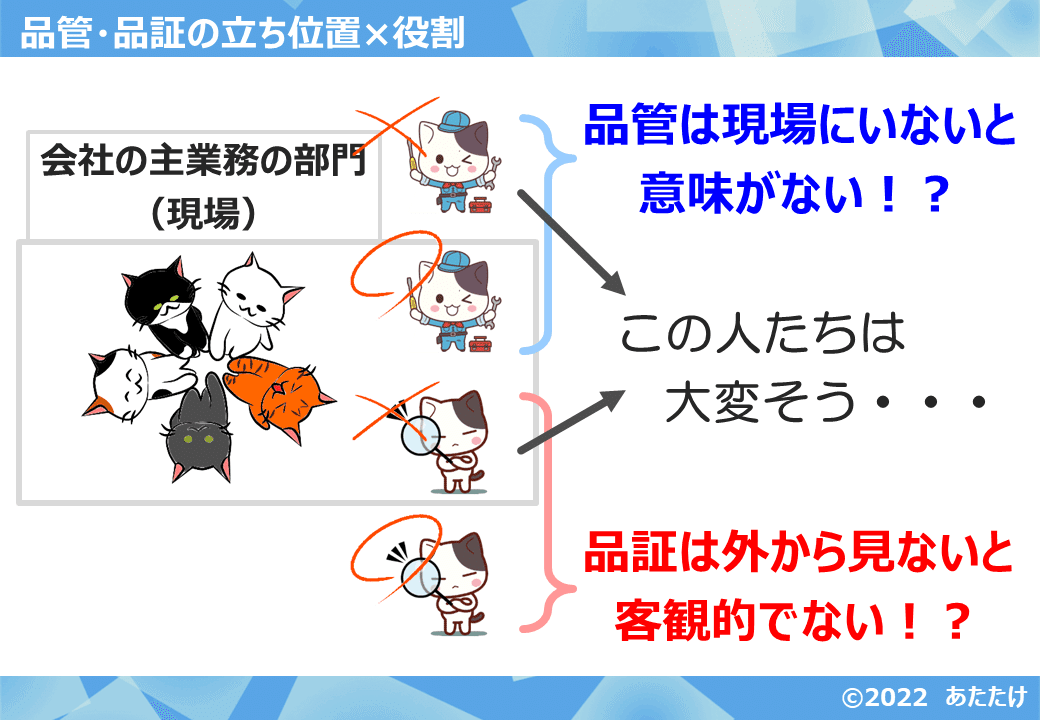

※ある自動車メーカー様では、品管部門は各工場(生産部門≒現場)にあり、品証部門は独立した部門にされていて、『品質は現場で管理する』ための組織になんだなぁとよくわかります。

一方、いろんな食品企業の工場監査等に行った経験から、たいていの(中小)食品企業って品管&品証の機能、役割がイマイチ決まっていない気がします(あたたけの会社含め)。

原因としては、『品管・品証への理解不足』もありますが、単純に『規模の問題≒営業部門以外に割り当てられる人数の問題』が大きいのではと思います。

人数が少ないため複数の機能を兼務した結果、役割が不明確になっているのかなぁと。

さて、この品管&品証の機能をPDCAサイクルという面からみると、『品質管理:PD』『品質保証:C』になります。

てゆーか、あたたけは、PDCAサイクルから機能を考えた結果、『これって結局、品管・品証の機能ってコト!』って気づいたんですけどね。

『品質は現場で管理する』みたいな話がありますが、P(計画)&D(実施)は『現場での実践』が必須ですので、現場が中心に取り組まないと実践的なものになりません。

机上の空論的なルールが多い会社は、『現場は品管に丸投げ×品管は現場を理解していない』という結果なのでしょう。たぶん。

一方、C(検証)は『客観的な評価』が重要になりますので、現場とは別組織じゃないと難しくなります。

と考えていくと、品管担当者の苦悩の原因の一つに、『品管組織の立ち位置と役割があってない』というのがあるのかもしれません。

さて、品管と品証の機能を別部門にするのが大切そうですが、実際のことを考えると、部門間で『敵対』しないのか気になります。

実際のところはどうなんでしょうね。。。。

『C』の仕事って『ダメ出し』になることが多く、人が絡むとどうしても『敵対感情』が芽生えがちですからね。

『良いA(継続的改善)』に繋げるためには、現場での品管と客観的な品証が対等な関係で連携することが必須なのですが、この辺りの『人の感情』が障害にならないのかなぁと思います。

これらを解決するため、国際規格では『方針』を定めることが求められているのかもしれませんね。

別部門でも同じ目的・方針を持つことで協力できるってコトでしょう。

そこまで割り切って仕事できる人がどれだけいるのかは気になりますが。

あと、それら『食品安全方針』『品質管理方針』の実現に、経営層が普段からどれだけ力を入れているか(≒食品安全文化が根付いているか)にもよるでしょう。

実際のところは、、、、全く別の部門だと難しい気がします。

どうしても他人感が出てしまいますので。

と考えていくと、『一つの品管組織の中に品管機能(PD担当)と品証機能(C担当)を別チームで持つ』のが『会社の品管組織を今後どうしていくか』に対する、今のところのあたたけ的な答えかなぁと思います。

さて、『食品企業で品管&品証の機能、役割がイマイチ決まっていない』ということをサラッと触れました。

理由はいろいろあるのでしょうが、『HACCP推進』が後押ししてしまったのではないかなぁとあたたけは考えています。

次回?はその辺りをまとめようと思います。

ではでは。今回はこの辺りで!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?