安全に必要な専門知識? ~◯×が判断できるように~

こんにちは! あたたけ です。

前回、『Safety-Ⅱ』を実現するためには、

人に『専門知識』と『倫理観』が必要という話をしました。

※前回記事はこちらです。

今回はどのような専門知識がSafety-Ⅱの実現に必要かを考えていきます。

おさらいですが、Safety-Ⅱに関する解説論文には、

『4つの能力』と『補完的要件』が示されています。

で、前回記事では以下のようにまとめました。

専門知識:正しいことがわかる、適切な判断のベースとなる

⇒4つの能力『対処できる、監視できる、予見する』に繋がる

ということは、専門知識(技能も含む)としては、

・異常に対処できる

・異常を監視できる(現在の異常に気づくことができる)

・異常を予見できる(今後、起こりうる異常に気づくことができる)

の3つが出来るための知識が必要だと考えられます。

組織全体で考えると、部門や役職で『異常』の範囲が変わってきますが、

ここでは、『食の安全』を『現場』で実現することに絞ってみましょう。

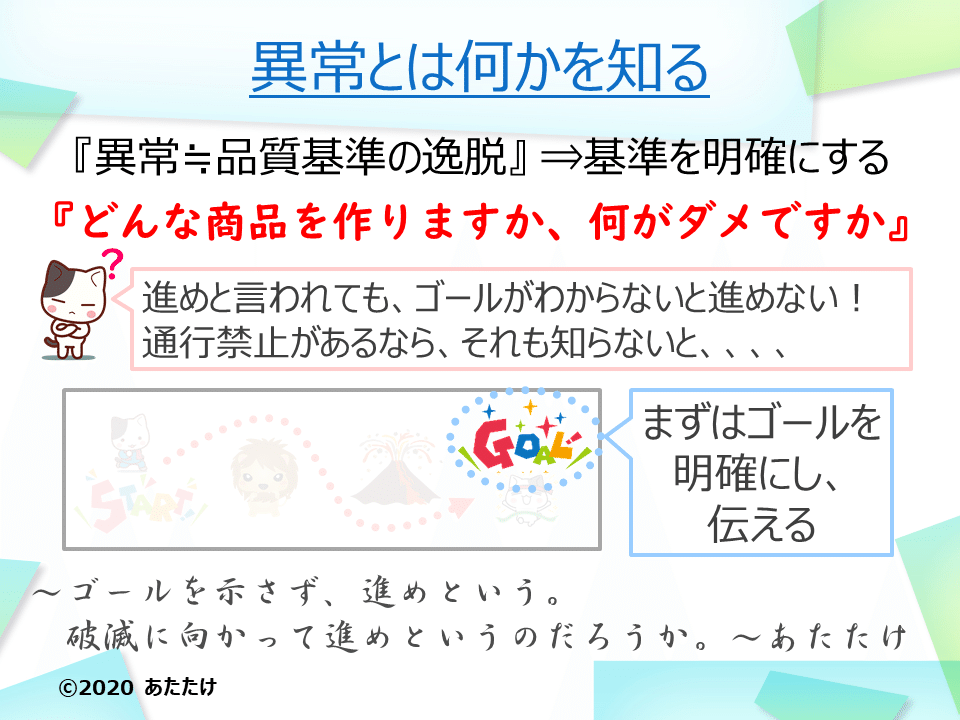

1.異常とはなにかを知る!

判断基準を明確にしないと判断できません。

また、判断基準がわかれば、『監視』『予見』に繋がります。

単純に考えれば『安全ではない状態、安全をおびやかす状態』が

異常となるでしょう。

わかりやすいのが『食中毒とは、食中毒に繋がる状態とは』ですね。

金属片の混入などまで考慮すると、

食中毒ではなく『食品事故』とするのが良いかもしれません。

ここまでは、まぁ、わかりやすいです。

あいまいになりがちなのが『事故ではないが世間が要求すること』です。

例えば、『毛髪』とか『行政機関による細菌検査基準』とかですね。

毛髪ってイヤなのはイヤですけど、

人によってけっこう、捉え方が違うんですよね。

ちなみに、私はこんな仕事のわりにそこまで気にしてないです。

入っていても、自分で取り出して終わりですね。

虫は、、、、、モノによりますね。

人により捉え方が違うと、当然、判断基準も変わってきます。

ですので、組織にとっての異常(≒会社の品質基準)をまずは明確にし、

それを教育することが必要なのではないでしょうか。

2.異常がなぜ起こるか&異常への対応方法を知る!

異常を監視、予見しても正しく対処できなければ異常は防げません。

なぜ異常が起こるのかがわかれば正しい対処に繋がりそうですね。

ここで問題となってくるのが、『異常の原因をどこまで想定するか』です。

Safety-Ⅰの場合は、限りなく想定して対応方法を事前に決めます。

が、その『限りなく想定する』ことが難しいというのが

Safety-Ⅱを考えるきっかけですので、ここのさじ加減が

Safety-Ⅱにうまく取り組む重要なポイントになりそうですね。

ちなみに、あたたけ的には、食の安全については

『食中毒予防3原則』に関連する知識で良いのかなぁと思っています。

食中毒とは⇒食中毒はなぜ起こるのか⇒どうすれば防げるのか(=3原則)

という感じですね。

この辺りに興味がある方はこちらの記事もご覧ください。

『菌を食品につけない(汚染防止)』だけ考えても、

汚染経路は細かく見ると限りなくありそうですが、

汚染源(≒食中毒菌がいるところ)と対象(≒そのまま食べる食品)は

ほぼほぼ明確になっているので、

それら、『異常の最初と最後』を伝え、途中はうまくやってもらう、

みたいなイメージです。

ダメなことを考えている時点でSafety-Ⅱから逸れている気もしますが、、

個人的には3原則という基本を理解してもらい、

各自で応用(臨機応変な対応)をしてもらうのが良いのかなと思います。

3.まとめてみると?

さて、ここまでは『Safety-Ⅱを実現する(≒柔軟に対応する)』ための

理想的な姿を考えてきましたが、

実際のところは、既に(Safety-Ⅰに基づいた)ルールがあります。

それとの兼ね合いを考えると、まず考える&教育することは、

『既存のルールの目的・意味』ではないでしょうか?

目的・意味を知ることは単純にルールを守る意欲に繋がります。

で、それを継続することが、『専門知識の蓄積』に繋がっていく。

ついでに言えば、『目的・意味が不明確なルール』は

惰性で行っているだけの不要なルールかもしれません。

ということで、

『あたたけ的今後の食品安全マネジメント 最初の一歩』は

以下をご提案します。

①既存のルールの目的・意味を改めて整理する。

目的・意味が不明確なものは、本当に継続が必要か検討する。

(目的・意味が明確になっても、有効性まで含め検討が望ましい。)

②上記の『ルールの目的・意味』と『食中毒予防3原則(+α)』を

今後の教育項目とする。

次回は、あたたけが考える『倫理観』の話の予定です。

それでは、今回はこの辺りで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?