HACCPを上手く使うために⑬ ~手順4 フローダイアグラムを『活用』する~

こんにちは! あたたけ です。

今回はHACCPの話に戻ります。

ちょっと空いてしまいましたが、

『手順4 フローダイアグラム』の途中ですね。

『フローダイアグラムは便利&見栄えする書類。

ただし、真の目的はハザード分析の支援。

時間をかけるのであれば、フローダイアグラムではなくハザード分析。』

というところまでまとめました。

今回は、フローダイアグラムの目的である、

『ハザード分析をしやすくするため、今の製造工程を見える化する』

ということを踏まえ、

作るときの注意点、作ったあとの使い方を考えていきます。

さて『ハザード分析をしやすくする』と、さらっとまとめていますが、

どのようにすればハザード分析しやすいのか?

まず、大前提として『工程が全て入っている』ですね。

『全ての原材料・工程を入れる、再生・再利用や廃棄も忘れずに』とかは

大抵の教科書に書いていることです。

再生・再利用とか廃棄は確かに管理が不充分になりがちですね。

以下がポイントでしょうか。

◇再生・再利用⇒ロット管理は大丈夫?(使用期限やトレースに関わる)

⇒放置されていない?(温度上昇からの菌数増に繋がる)

◇廃棄⇒隔離、識別、逆流防止とかはOK?(汚染源になる)

廃棄関係ではいろいろと苦労した記憶が、、、、、、

計量室のアレルゲンのコンタミ防止の集塵機で

『落ちてこない?戻ってこない?』とか言われ、悩んだことがあります。

野菜の根とか外葉の廃棄物からカエルが製品に飛び込んだことも。

『廃棄≒メインの流れから外す工程』と考えると、

『戻った時の影響を考える』『戻さない管理手段を考える』というのは

ハザード分析で検討が必要なことでしょう。

さて、『全ての原材料・工程』の次は『(現状の)管理手段』ですね。

ゼロから食品工場を立ち上げるのでもない限り、

『既に取り組んでいること』は必ずあります。

ですので、ハザード分析に基づき管理手段を考える際には、

全くのゼロからではなく、

『考えられるハザードに対し、今の管理手段の効果はどの程度か』

と考えることになります。

ですので、フローダイアグラムに現状の管理手段を

とりあえずでも書いておくのは大切なことです。

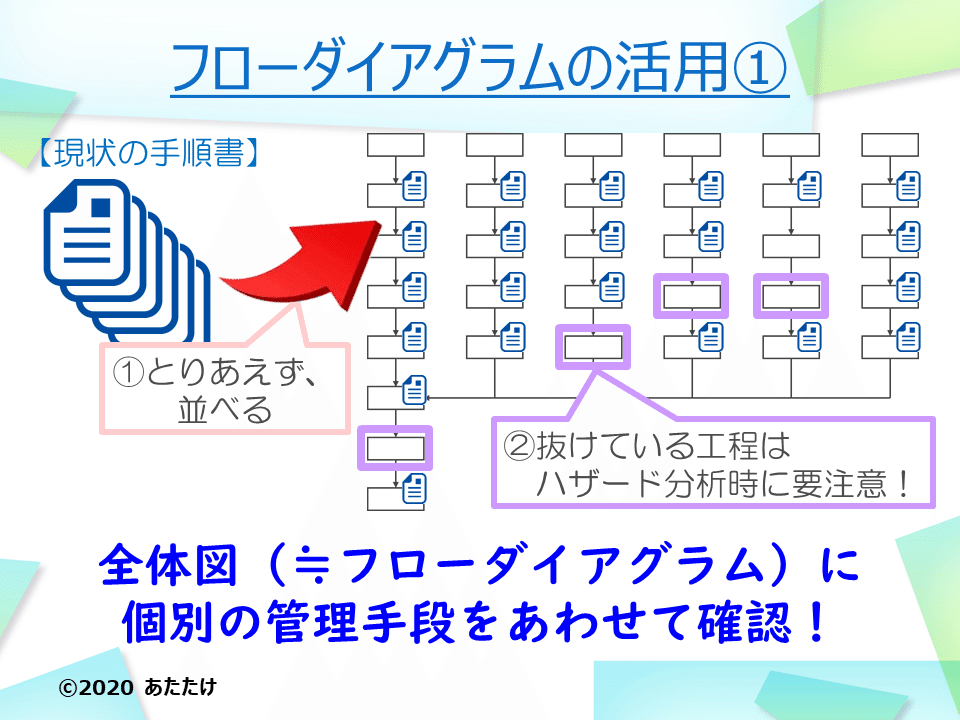

さて、この辺りで『フローダイアグラムの活用法』でも。

文書を紙で管理している組織であれば、管理手段の記入ではなく

現状の手順書等を該当する工程のところに並べてみましょう。

『手順書等がない工程』はありませんか?

工程によっては特に管理が必要ないものもありますが、

ハザード分析時に、改めて『管理が必要か』からキチンと考えるきっかけに

してみてはいかがでしょうか。

『暗黙の了解だけで現場が動いている』ということもあるかもですよ。

データで管理している組織では、、、、、、

『クリックして飛ぶようにリンクしておく』

ということも有効かもしれません。

(残念ながら、あたたけは紙大好きという時代に乗り遅れている派です)

さて、別の活用例も。

代表的なハザードに『微生物の汚染』というものがあります。

これを防ぐための考え方に『ゾーニング(清潔度での区分)』があります。

図面にゾーニングを示している工場が多いですが、

ゾーニングとフローダイアグラムを組み合わせると

『交差汚染の起こりやすい工程』がよくわかります。

このような活用方法でわかることって

けっこう当たり前のことが多く、意味があるの?と思ったりもします。

ですが、『見える化≒誰にでもわかるように示す』ということを

踏まえると、実は『従業員教育』に便利なことがあります。

自分の作業の前後を理解すれば、

前工程から来るもの(インプット)でどんなミスが起こりやすいか、

後工程にわたすもの(アウトプット)をどうすれば作業効率が良くなるか、

等、前後の工程のフォローを意識できるかもしれません。

ゾーニングに工程を加えることで

『清潔エリアでは交差汚染に注意』というようなあいまいな認識でなく、

『この作業は特に注意!』と、より絞り込んで伝えることで

作業精度の向上に繋がるかもしれません。

ただし、このような活用は

『最低限、ハザード分析が終わってから(管理手段を見直してから)』が

本番です。

スタート時点では、『まずとりあえず作ってみる』でOKです。

ちょっと長くなったのでこの辺りに。

ということで、今日の一言です。

『フローダイアグラムは便利な書類。

うまく使えば従業員の食品安全への理解が深まる。

ただし、真の目的はハザード分析の支援。

時間をかけるのであれば、フローダイアグラムではなくハザード分析。』

次回はフローダイアグラムの続きです。

ハザード分析をしやすくするために

『工程のつながりをわかりやすくする』という視点で考えてみましょう。

それでは、今回はこの辺りで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?