安全に必要なのはどんな人? ~柔軟な対応に求められる能力~

こんにちは! あたたけ です。

ふたたび『レジリエンスエンジニアリング』『Safety-Ⅱ』の話です。

何のこと?ちょっと気になる?という方は

こちらの記事をご覧ください。

Safety-Ⅱのポイントは、

『(ある程度)現場に判断を任せる、任せられる能力をつける』

ということだと思います。

そのためには、現場の担当者に

『臨機応変に適切な判断ができる能力』をつけることが必要です。

今回は、この『臨機応変に適切な判断ができる能力』を考えてみましょう。

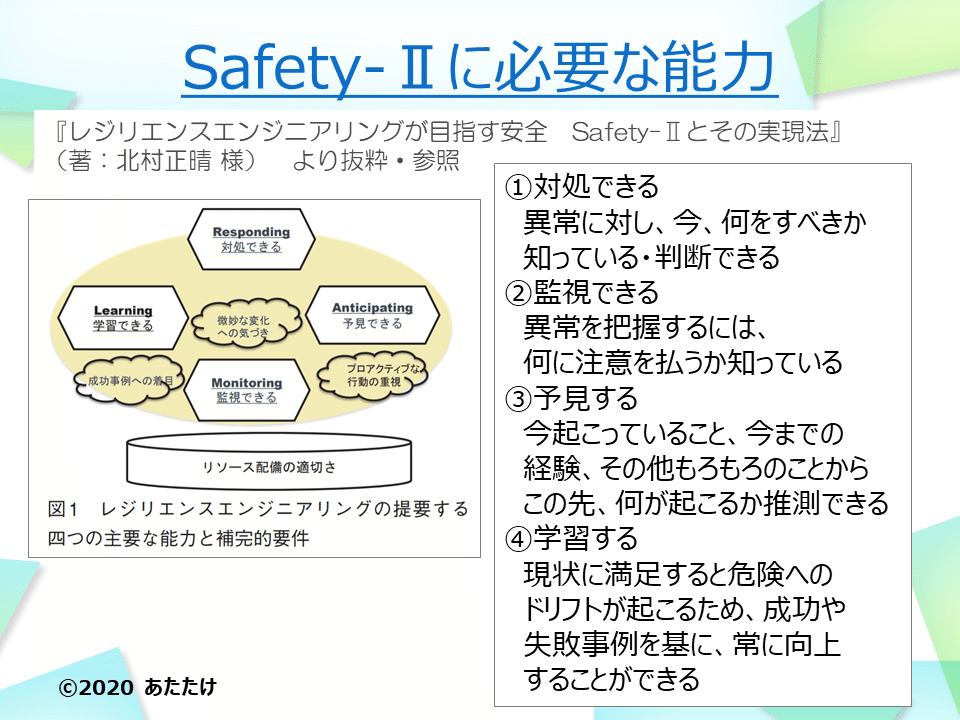

Safety-Ⅱに関する解説論文には、

『4つの能力』と『補完的要件』が示されています。

で、この4つの能力やSafety-Ⅱの狙い、

ついでに、下の論語の言葉(以前にも紹介しました)などを踏まえ、

『臨機応変に適切な判断ができる能力』には

『専門知識』と『倫理観』が大切ではないかと、私は考えています。

之を道くに政を以てし、之を斉うるに刑を以てすれば、

民免れて恥なし。

之を道くに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てすれば、

恥ありて且つ格し。(為政第二/19)

⇒あたたけ解釈

『いくら法律&刑罰で人を治めようとしても抜け道ばかり考える、

法より徳、罰より礼に訴えると、人はキチンとする!』

『ルール』でしばるのではなく、

『安全とはどういう状態で、何をすれば安全を確保できるか』という

専門知識と倫理観で、

『臨機応変に適切な判断をし、適切な作業を自ら行う』ようにし、

最終的な安全性を確保するということですね。

専門知識と倫理観を持つ人、なんか当たり前のことですね。

でも、当たり前のことって忘れがちなので忘れないようにしたいものです。

さて、『専門知識』『倫理観』に『適切な判断』というのを

照らし合わせると以下のように表現できると思います。

専門知識:正しいことがわかる、適切な判断のベースとなる

⇒4つの能力『対処できる、監視できる、予見する』に繋がる

倫理観 :正しいことを行う、適切な判断に従い作業するベースとなる

⇒4つの能力『学習する』に繋がる(?)

これに臨機応変という要素を足すには、

前提として『現場担当者に判断する権限を与える』ことが大切なのですが、

これはその組織の文化で出来る・出来ないが大きく左右されそうですね。

責任を与えることが『倫理観』の向上につながると思うのですが、

従業員をコマとしか考えていない組織では難しいかもしれませんね。

食品企業の安全・品質管理担当者(ルールを作る側)であれば、

現場担当者に判断する余地を与えるために

『ルールを細かく作りすぎない、

ゼッタイに守ること・ゼッタイにやらないことに絞る』

ということからでしょうか。

(じゃあ、ルールの隙間はどうするんだ、と言われそうなので、

専門知識の教育と同時に進める必要はありますね)

次回は、あたたけが考える『専門知識』の話の予定です。

それでは、今回はこの辺りで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?