HACCPを上手く使うために⑯ ~原則1 ハザード分析 リスクってどこまで考える?~

こんにちは! あたたけ です。

今回はHACCPの話です。

HACCPのメイン『原則1(手順6) ハザード分析』です。

前回、ハザードとは何かを考える中で、以下のようなことを書きました。

『食品安全リスクは、健康への悪影響の確率とこの影響の重大さとの

組み合わせであり、食品中のハザードの結果』

『食品事故に繋がるリスクを管理するために、

リスクに繋がるハザードを管理する』

で、HACCPに取り組むにあたり、ハマりがちなのが

『リスクをどこまで考えるか』ということです。

ということで、まずは、食の安全(品質?)に関わるリスクを

大きく3つに分けてみましょう。

『社内基準の逸脱』なんかは、

②コンプライアンスリスクと③ビジネスリスクとどっちにするか

迷いますけどね。

さて、当然のことですが、

考えるリスクが広がるほど、管理することは増えていきます。

で、

管理することが増えるほど、『やること』は増えていきます。

ここでの『やること』とは、

・リスクに繋がるハザードの検討

・ハザードに対する予防方法等の検討、ルールの作成

・ルールの現場作業者への教育、ルール順守の徹底

・ルールの実施状況や、結果(リスクが回避されているか)の確認

などなど、まぁ、色々とあるわけです。

で、やることが増えるほど、

『精度が下がる』や『現実から乖離していく』ということに繋がります。

なので、あたたけも研修などでは、

『まずは、①食品安全リスクと②コンプライアンスリスクに絞る。

演習時には①だけでOK。』

みたいな話をするわけです。

ここを『割り切れずに考えすぎてまとまらない』ということが

大きな壁となっている方をお見かけします。

だって、会社としては、

『毛髪が入っていても体に害はありません』とは

ゼッタイに言えませんからね。

と、ここまで書いておきながら、

あたたけ的な答えは既に記事にしていました!

『最初(HACCPに慣れてないうち)はリスクを絞って進める、

ただし、そこで満足はしないで、

最終的にはビジネスリスクもHACCPの考え方で管理する。』

というところでしょうか。

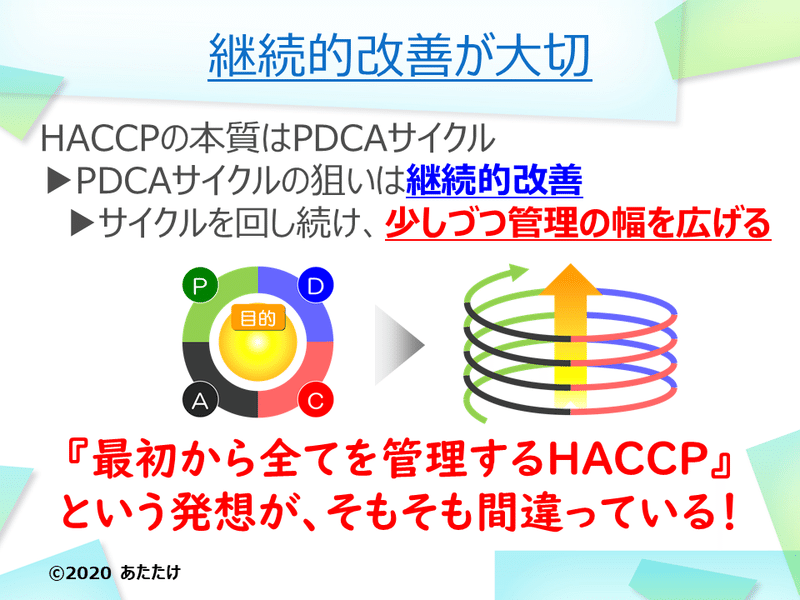

PDCAサイクルを使って継続的改善を行い、

少しずつ管理対象とするリスクの幅を広げていけばいいんですよね。

※実際にはビジネスリスクに入るようなものは、

一般的衛生管理(PRP)で管理されてしまうことが多いです。

もっと言えば、毛髪等のクレームが起こるのは、

一般的衛生管理の中身(いわゆるルール)自体の問題ではなく、

決めたことが徹底出来ていないこと(≒教育/力量)の問題が

ほとんどだと思います。

クレーム対応でルールを見直す(過剰に追加する)前に、

『本当に全員が守れているか』を確認する方が

現実的&効果的でしょうね。

『報告書に書くためのルール見直し』という

ムダなことも世の中にはあるのですが。。。。。

※教育や力量については、改めてまとめる予定です。

それでは、今回はこの辺りで!

次回はハザードの中身を見ていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?