HACCPを上手く使ってる? ~給食での事故から考える・続~

こんにちは! あたたけ です。

前回、『HACCPが形だけで終わってない?』という事例として、

給食での事故から考えました。

あたたけは、加熱の基準(≒CLまたはOL)の設定がマズかったのでは?

という視点で考えましたが、他の視点も考えてみましょう。

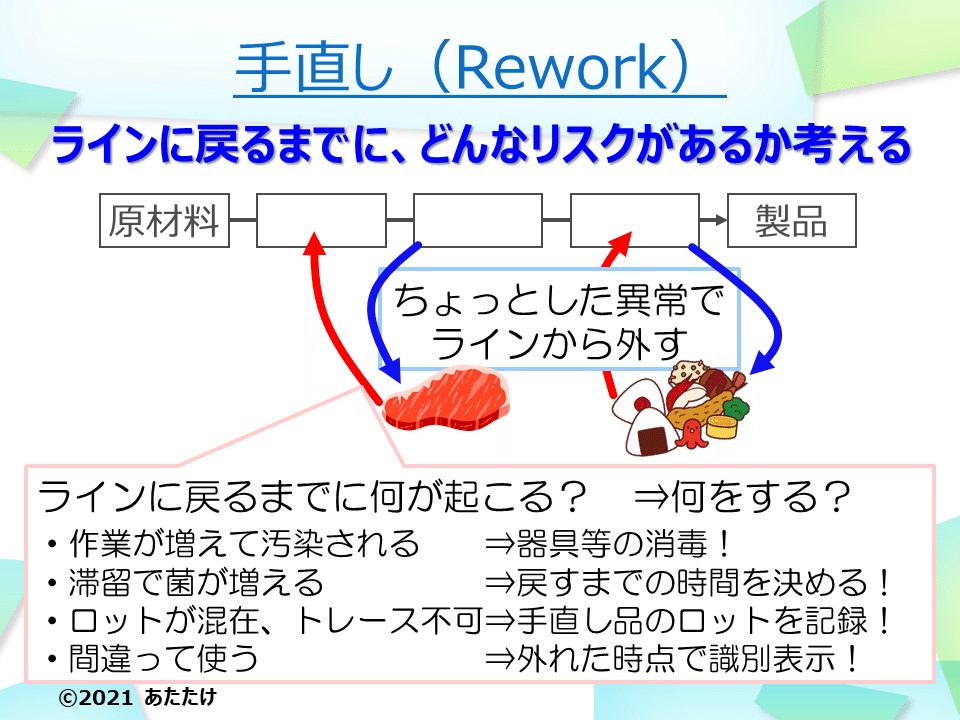

1.手直し(Rework)の管理は出来ていたのか?

エラソーに書いていますが、ご教授いただいただけです。

皿うどんの麺の加熱は『微生物の除去工程』というよりも

『調理工程(≒微生物の危害は高くない/おいしく食べるための工程)』

と考える方がしっくりきますので、

CLうんぬんよりも、『手直しの管理』と考える方が良いのかもですね。

『手直し』と『修正(CCP逸脱時の対応』はどうちがうのか?

あたたけ的には以下のようなイメージです。

修正(CCP逸脱時の対応)

⇒安全ではない可能性がある製品を安全にする

手直し

⇒(安全だけど)製品にはそのまま使えない製品を、

(安全性を損なわないように)使えるようにする

で、手直しで発生しがちなリスクには以下のようなものがあると思います。

①通常品よりも作業者や器具が触れる回数増⇒各種汚染のリスク

②滞留⇒品温上昇⇒微生物増殖のリスク

③他の原料ロットの混在⇒トレースが出来なくなるリスク

④手直し品(異常品)を正常品と間違う⇒異常な製品が出荷されるリスク

これらのリスクの管理例は以下のようなものでしょうか。

今回の事件を踏まえると、

①手直しは、通常の工程とは異なる、

②アウトプットにブレが生じる可能性が高い、

③アウトプットに異常がないか確認が重要

というようなことが示唆されます。

うーん、JFS-C規格では『手直し』に記録が求められています。

あたたけ的には、トレースできれば別にいらないんじゃないの?

と思っていたのですが、

『異常がないかキチンと確認する』ことを考えると、

記録をとることで、『重要な作業』と認識を高めるのが良いのかもですね。

2.従業員の力量は充分だったのか?

これは前回書ききれなかったものです。。。。

前回の記事でも書きましたが、この事故は、

『すでにHACCP(の考え方)は取り入れている』のに

起こった事故ではないのかなと思います。

で、前回はHACCPプラン自体および見直しに問題があったのではないか、

つまり、PDCAのPとAに注目しましたが、

当然、Dでも問題があった可能性があります。

端的にまとめると、以下の2つです。

①作業者がルールを無視した可能性

②作業者にルールの内容・目的を理解させていなかった可能性

②は教育⇒力量評価の問題ですね。

(教育、力量評価については、いずれ改めてまとめます)

で、①なのですが、この問題っていうのは

『倫理観』とか『食品安全文化』など、

あたたけが考える『これからの食品安全(Food Safety-Ⅱ)』に

繋がっているんだろうなぁと思います。

さて、これに関して、しっくりくる記事がありました。

『管理』ではなく『規律』という表現は最近のお気に入りです。

(ちょっと、規律って言葉が強い気もしますが。。。。。)

その内、記事にすると思いますが、一時期流行った、

フードディフェンスとか、食品偽装とかも、

『行き過ぎた管理⇒規律の低下』が1つの原因なのかなと思います。

結局は

『自分を律することができる人を育てる』ってことを

食品安全に限らず、考えないとダメなんだろうなぁと思います。

それでは、今回はこの辺りで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?