蔵書印 ~ノエルの夜に~

ヨーロッパを歩いていたとき、クリスマスは、フランスで過ごした。

拠点として、一応住所のあったアパルトマンに帰ったのだ。

フランスでは、クリスマスをノエルという。

家具もろくにないがらんとした部屋のために、小さなツリーを買った。

イブの日は、朝から商店街に鶏を焼く匂いが流れていた。

もちろん、絞めたて(?)の丸鶏もぶらさがっていたし、生きたそれも籠に入って売られていた。

その他、ウサギなどもそのままの姿で肉屋の店先に吊るされてあった。

夜になると、確かにイルミネーションは美しく輝いたが、特にクリスマスソングが流れるわけでもなく、比較的静かな年の暮れという印象がある。

テレビで、バチカンのミサの中継でもあるかと思ったが、意に反して番組表にそれを見つけることはできなかった。

有料チャンネルならあったのかもしれないが、それは永遠に砂の嵐を映していた。

地元の教会に、出かけた。

クリスチャンではない。

なんとなく、土地の氏神さまに挨拶に行くような気分だ。

新参者ですが、よろしくお見知りおきを。

イエスさまは、心が広いから、きっと受け入れてくださったと思う。

何より、言葉もろくに話せず、お金もなく、特に親しい友人・知人もいない私が、話に聞いていた詐欺やスリやかっぱらいに一度も遭遇することなく、ただただ楽しい想い出だけを抱えて無事に帰国することができたのは、やっぱり神さまのご加護があったのかもしれない。

その神さまは、私にとってイエスさまでもお釈迦様でもなく、もっと漠然とした存在、日本でいう産土の神のような、その土地を愛する人たちのシンボルのようなものだったような気がする。

日本のクリスマスは、とっても賑やかだ。

その商業くささが、ちょっと興を削ぐ。

1度しか使われなかった小さなツリーは、あとの住人のために置いてきた。

そのあと、誰かが飾ってくれたなら嬉しい。

パリの日本人向けの古本屋で、新本の定価の3倍も出して、日本の文庫本を買った。

日本の文字に餓えていたから。

松本清張の「時間の習俗」。

これは、日本で私が読んだ初めての文庫本である。

小学校4年くらいのとき。

舞台は北九州。

暮れから正月にかけて行われる「和布刈(めかり)神社」の神事が重要なモチーフとなっている。

フランスの長くて寒い夜に、その本を読み返した。

奥付のページにかすれた蔵書印が押してあった。

なんという字かは読めなかった。

その本も、そのまま置いてきた。

誰かが読んでくれていたなら嬉しい。

得ることばかりにムキになってしまうけれど、残してきたものも愛しいと思う。

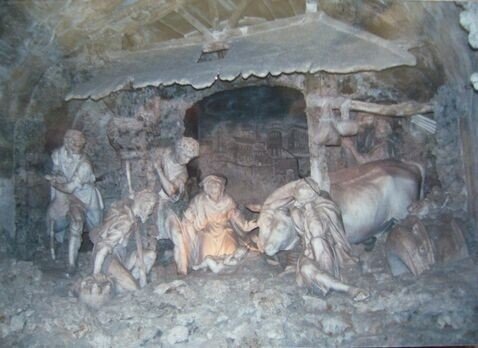

聖書の名場面を表現したイタリアでプレゼーピオと呼ばれる人形の写真は、ラファエロの故郷ウルビーノで撮ったもの。

読んでいただきありがとうございますm(__)m