チキンスープ

illustrated by スミタ2023 @good_god_gold

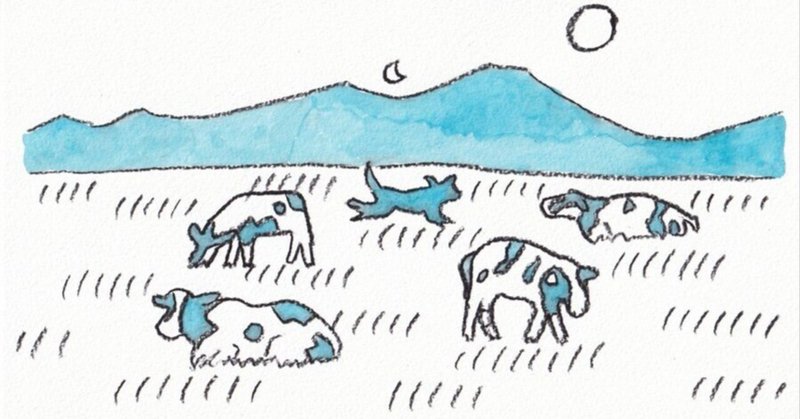

なだらかな丘陵に続く高原は、青々とした夏草にどこまでも覆われていた。丘の向こう側には山脈の尾根が連なり、赤紫色に染まった空には銀色に輝き始めた第一の月が、草原を見下ろすようにぽっかりと浮かんでいる。

山合いに角笛の音が幾度も響き渡ると、それまで牛舎の側で干し草を積み上げていた大人たちは草鋤を木塀のフックに架け、二つある柵の戸を次々に開けた。うずうずしていた犬たちが草原に向かって一斉に走り出し、草を食んでいた牛の群れに飛び込んでいった。

そのあとを大人たちはゆったりとした足取りで歩いて行く。犬が連れ帰る牛たちの健康状態を確認しながら舎へ入れれば今日の仕事は終わりだ。

牛舎の前の大机に並んで宿題をやっていた子供たちも、ノートや鉛筆をそれぞれの革袋に投げ込み、ベンチからひょいと飛び降りた。

サバクは東の空を見た。ぼんやりと薄い黄色の光を放つ第二の月が、半月になって山の向こうから姿を現そうとしているところだった。第一の月に比べれば大きさは半分ほどだし、輝きも弱かったが、サバクは第二の月のほうが好きだった。月は三つあるが、第三の月はかなり遠くにあるせいか、サバクにはほかの星とあまり違いがあるようには思えなかった。

群れの向こう側に回り込んだ犬たちが、牛を誘導して牛舎へ向かわせる。黒白の牛たちは、なぜこの小さな生き物が自分たちを追うのか、まるでわからないとでも言いたげな顔つきをして、それでも小さな生き物に従った。

サバクは内側の柵にもたれたまま牛たちが戻ってくるのを待った。草原を渡ってくる風は、そろそろ夏の終わりを告げていて、まもなく訪れる厳しい寒期のことを考えるとなんだか憂鬱な気分になった。西の空はいよいよ赤みが増して山脈が真っ黒なシルエットになっている。寒期の間はドームを閉じるので、あの山々の連なりを見ることもできない。

山を見ながらサバクは大きなため息をついた。ぐるりと見回すとほかの子供たちも似たようなことを考えているようだった。

「夏が終わる前に山に登ろうよ」

サバクが言うと子供たちは一斉に頷いた。山から見下ろすと世界は無限に広がっているように思えた。どこまでも続く平野はやがて反対側の山脈に遮られるが、その向こう側の空には海が浮かんで見えるのだった。

サバクは第一の月を見やった。あそこから見たら世界はどんなふうに目に映るのだろう。いつだったか父親と街へ出かけたときに見た遠視函で紹介されていた人の話をふと思い出した。月へ行ったまま還らない人たち。あの人たちは月から世界を見下ろしたのだろうか。

ウモー。

大きな鳴き声がサバクの空想を遮った。見るともう外側の柵のすぐ近くまで牛の群れが近づいている。サバクは慌てて体を起こし、柵の下から自分の乳樽を引きずり出した。

大人たちは柵の外で一頭ずつ牛の大きさを測り、角や蹄を調べ、口の中を覗き込み、体調を確認してから中へ入れた。柵の中に入った牛に子供たちが駆け寄る。

サバクも自分の牛に近づいた。白黒の牛はキラキラとした丸い目で懐かしそうにこちらを見ている。今朝、草原へ放す前に会っているのに、なぜかずいぶん長く会っていないような目つきだった。

「よしよし」

声を掛けながらサバクは牛の首筋に手を当てた。白い部分に指先を引っかけて力を込めた。キュッとした抵抗があるが、そのまま一気に引っ張ると白い体表はずるりと抜けてすぐに液化した。手を足元の乳樽に差し込むと液化した体表はすべて中へ流れ込んだ。

樽の中でちゃぷんと音が鳴る。牛乳だ。

ほかの子供たちと同様、サバクも慣れないうちは半分ほどの牛乳を地面にこぼしてしまっていたが、もうすっかり上手くなって、今では一滴もこぼさずに乳樽へ流し込むことができるようになっていた。

乳を剥がされて真っ黒になった牛は、きょとんとした顔であいかわらずサバクを見ている。

「いいよ、行っていいよ」

そう言って尻をポンと叩くと牛は小さなうなり声を上げてから、牛舎に向かってのっそりと歩み始めた。

そうやって何十頭もの牛から牛乳を回収しているうちに、もうすっかり日は沈み、柔らかな銀色の月明かりが草原を照らしていた。サバクは六つの乳樽を一杯にした。

牛を追い終えた犬が足元へ寄ってきた。褒めて欲しいのだ。サバクが小さな椀に牛乳をすくって入れてやると、犬は嬉しそうに尾を振りながらピチャピチャと牛乳を舐め始めた。

作業を終えた子供たちは次々に乳樽を製乳所へ運び、大人と一緒にそれぞれの重さを量りながら大樽へ流し込んでいく。

「今日はけっこう増えたね」

子供の一人が言った。

「やっぱり天気がいいと増えるね」

別の子供が答えた。

朝、黒い牛に牛乳をかけて黒白にし、夕方に白い部分を回収して牛乳に戻す。牛が一日のんびり草を食んでいる間に白い部分が増えるので、そうして増えたぶんを牛乳として飲んだり、バターやチーズの材料にしたりするのだ。

政府が牛乳の生産にあれこれ口を挟むようになって以来、ここではそうやって独自の方法で牛乳をつくるようになっている。

「さあ、お疲れさん。みんな帰っていいぞ」

空になった乳樽を並べ直してから、サバクは製乳所の低い木の戸をくぐった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?