社会学の授業記録 後編 ~「女性のいない民主主義」読書感想文~

前編では授業内容をちりばめてボコったというだけの代物だったので、後編では授業の中で紹介された「女性のいない民主主義」(以下本著書と称す)の読書感想文を記すことにする。

本著書は、現代民主主義と呼ばれている日本に対し、「民主主義の中に女性はいない」として政権批判を行うというものだ。

「民主主義の中に女性がいない」とは、女性の政治家の割合が少ないということを指している。

はじめに

冒頭ではこのように述べられている。

日本では、政治家や高級官僚のほとんどを男性が占めており、女性で権力者と呼ばれるような人はほとんどいない。

日本はデモクラシー、すなわち民主主義の国であるとされている。<略>今日では、人民の中には男性もいれば女性もいる。<略>ところが、日本では男性の手に圧倒的に政治権力が集中している。<略>日本の民主主義は、いわば「女性のいない民主主義」なのである。

が、政治家の割合で男性に支配されていると断じるのは早計すぎであろう。

何度も述べているが、少なくとも現代においては、選挙権も被選挙権も性別関係なく平等に与えられているからだ。

第1章 「政治」とは何か

この章では政治の観点からジェンダー問題を論じている。そこで紹介されている「男子の本懐」の内容を引用し、このように述べている。

「女は口がかたいのが何よりだ。女のおしゃべりはいちばんいけない。」常日頃、そう言われていた妻は、話題に困ってしまうことも多かったという。(P.3)

確かにこの事例は典型的な「女性排除」であるといえるだろう。そもそも家父長制社会において女性が政治の場から排除されていたのは、「女に男のルールが通用しない」からだ。

もう女の子には女は女らしく、つまりこの場合は女は慎ましく、といった価値観を押し付け、相手選手を蹴ったりといった粗暴な反則じたいをしないような人間に育ててしまう。責任をとれないことはやらせない、ということでこれは正しい。

そしてルールを破った女は男社会から疎外する。このことによって秩序を保っていたのだ。

これはあえて女性の卑怯な振る舞いを封じるためにやっていた文化であって、純粋な女性蔑視ではない。

女性はこのような意図で政治の場から遠ざけられていたということだ。

女性に男社会のルールが通用しないという裏付けは、皮肉にも本著書で述べられている。

アメリカで行われた研究によれば、ある地区の共和党支部が党員集会に出席した党員に対して立候補への関心を尋ねるアンケートを実施した際、一部の回答者には「選挙では厳しい競争を勝ち抜かなければならない」という趣旨の注意書きを添えたところ、何らかの関心を示す女性の回答者の割合が大きく落ち込んだという。<略>このような効果は、男性には見られなかった。女性に競争を回避させるジェンダー規範がある限り、自由な競争に開かれた選挙制度は、それが競争的であるがゆえに、男性に有利な仕組みになってしまう。(P.21)

ジェンダー規範が男社会によって作られたものであるとして、それでもこれは譲歩を求めすぎではないか。サッカーで喩えると、足でボールを蹴るのが嫌だから手を使ってボールを運ぶという特別ルールを適用してサッカーをしたい、と求めるようなものだ。実際、本著書では特別ルールを適用して女性の政治参加を求めているようだが。

組織の男女比が均等であれば、その組織が男性を優遇するわけではないというシグナルが伝わり、女性も男性と対等に議論に参加できるようになる。(P.30)

何度も言うが、女性だから選挙権や被選挙権がないという規定は少なくとも現代においては存在しない。つまり、女性議員が少ないのは単に実力不足だっただけであるということを意味する。

また、ジェンダー界隈ではとうの昔に結論が出された「女性の労働問題」も挙げられている。

上のグラフは男女の賃金格差を示すものだが、この格差の原因は本著書でも述べられている。

この格差は、女性の方が男性に比べて職位が低く、勤続年数が短いことに由来する。(P.36~37)

だが、noteで私が何度も述べているが、女性の職位が低いのは出世志向が低いからであり、育児を優先するからだ。そして育児を優先するために女性が仕事を辞めざるを得ないのは、女性が上昇婚をするからである。

> 白波瀬座長は、記者会見で「社会の構造自体にジェンダーの格差があり

— 🔥🌻🌻花つ葉🌻🌻⛄qui ne sait pas où elle en est (@spit_flower) June 17, 2021

非正規に女性が多いのは、女性の上方婚志向が原因。女性が上方婚を選ぶから、妊娠出産の際に給与の安い女性が仕事を辞めるはめになる。

社会の構造を作ってるのは女性自身の選好だよ。フェミニストはそこから目を逸らすな。

第2章 「民主主義」の定義を考え直す

この章では、選挙権等の観点から、民主主義に女性が含まれていないと指摘している。

ヨーゼフ・シュンペーターの「資本主義・社会主義・民主主義」による民主主義の定義とは次のものだ。

【民主主義の最小定義】

政治指導者がどのように選抜されるかを定める政治制度を、政治体制と呼ぶ。民主主義とは、政治指導者が競争的な選挙を通じて選ばれる政治体制を指す。これに対して、競争的な選挙が行われない国を、権威主義体制あるいは独裁体制と呼ぶ。(P.58)

簡単に説明するとこういうことだ。

権力者が、選挙に敗北して退場する可能性があるかどうか。ある国が民主主義国であるかを判定する基準は、それだけである。(P.58)

本著書では、この民主主義の定義に女性が含まれていないと指摘する。その理由として挙げられるのも無論女性の政治家が少ないということである。そこで、女性参政権を含むポリアーキー(理念としての「民主主義」と区別して、実際に存在する比較的民主化された体制)指標を用いている。

この比較からは、先にポリアーキーとなったニュージーランドに、アメリカが長い期間をかけて追い付いてきたという姿が浮かび上がってくる。(P.82)

と、アメリカが民主主義とはいえないと指摘し、ニュージーランドを賞賛している。

実際、ニュージーランドはジェンダーギャップ指数の順位が高い。

が、何度も引用しているこのnoteにある通り、ジェンダーギャップ指数は男女平等指数ではないし、そんなもので男女格差を解消しようとしても意味はない。

また、本著書では「平和的なデモの参加者の男女比」のグラフを用いてこのように指摘している。

男性の方が女性に比べてデモをはじめとする抗議活動に参加しやすい傾向はあるものの、それほど圧倒的な差ではない。(P.94)

つまり、政治活動の参加のしやすさに性差は関係ないということを本著書では自ら指摘している。これは先ほど引用した21頁の、

自由な競争に開かれた選挙制度は、それが競争的であるがゆえに、男性に有利な仕組みになってしまう。

という指摘の反論にもなる。著者はこの矛盾には恐らく気づいていないだろう。なぜならこのグラフから、

問題は、民主化運動を指導するリーダーたちの側にあるということになる。(P.94)

という結論を出しているからだ。政治活動の参加しやすさに性差を指摘するのにこの資料を使うのは失敗であったように思われるし、自分で自分の論理の矛盾を(無意識にとはいえ)指摘してしまっているのは何ともお粗末であるとしか言えない。

このように、本著書の著者、前田健太郎氏は、「女性差別である」という指摘への反論を(恐らく無意識であると思うが)自分でしてしまうという過ちを何度も犯している。その後でも、

男性にのみ選挙権を認める規範は、次のように定式化される。

・国を守る人には、参政権を認めなければならない。(P.96)

選挙権がなかったことを女性差別と結びつけているが、選挙権が男性にのみあった理由はここではっきりと述べられている。もちろんそれ以降で、第一次世界大戦以降に兵役として男性が戦争協力するのと共に女性も戦争協力をしたということを理由に、

・国民国家は、女性参政権を認めなければならない。(P.97)

と指摘してはいるのだが。ただこれに関しては女性は兵役によって死ぬリスクや責任を負ってはいないという点で国を守る立場であったかというと少し疑問が残るが。

知ってる?第二次世界大戦、男たちが戦争にとられたために、国内のいろんな仕事を女性たちで担ってたと。日本に限らず。どうもあなた含め男性は勘違いしてるけど、女性は「できない」というより「機会を与えられない」「性別を理由に追い出される」ことも多いんだよ。女性差別に無知なだけ。 https://t.co/c4nxnR8WW6

— わきまえないtomo@磁石尊い🧷 (@ifmari) June 12, 2021

フェミニストはこのように主張するが、実態は違う。

死にたくないのに強制的に戦争に行かされた男性達をなんだと思ってるんだろ

— kouei🍲 (@kouei_sy521) June 12, 2021

「機会を与えられない」ってなんだよ https://t.co/wP7T19kLG2

男性は強制的に国を守る立場を求められている。その対価が選挙権のような権利なのだ。

ほら、またそうやって論点ずらす。わかっててやってんの?それとも無自覚?今の論点は「女性だけで社会を回せるか?」であって「戦争に男だけが行かされたことの是非」じゃねーぞ?🙄ついでに言えば、それを徴兵し出兵したのも男たちだし、そもそも戦争始めたのも男たち。 https://t.co/5pfydjxCCx

— わきまえないtomo@磁石尊い🧷 (@ifmari) June 12, 2021

また、このような主張も多く見受けられるが、実態はもちろん違う。

「戦争に行かない男とは結婚しない」運動は米南北戦争の南部連合で見られたけど、古くは黎明期のイスラーム共同体と戦ったメッカの多神教徒の背後にいた女性たちにも似たようなムーブメントがあったと何かで読んだ。

— かりぐら🍊 (@Tsapsaanja) September 19, 2020

女性にも戦争の責任はある。が、命をかけて戦うようなことをしていないから選挙権を得ていなかったという、ただそれだけの話だ。

第3章 「政策」は誰のためのものか

この章では、またしても政治家の女性の割合が低いことを挙げ、そこから政府の福祉政策が男性のためのものであると主張している。

男女の性別役割分業を生み出すジェンダー規範が共有された社会では、労働市場に参加するのは主に男性である。これに対して、女性は家事や育児に従事し、男性を支えることを期待される。<略>労働者を脱商品化する福祉国家は、実は男性を脱商品化しているにすぎない。ベヴァリッジ報告書が提示した福祉国家は、男性のための福祉国家なのである。(P.108)

具体的にはこういうことだ。

男性稼ぎ主モデルの福祉国家において、社会保険は家族の代表者としての男性に対して提供される。<略>労働政策は男性の雇用を確保するために行われ、妻には無償で家事・育児・介護を担うことが要求される。

これに対して、個人モデルの福祉国家においては特定の家族像は前提とされず、夫と妻は対等な存在として、仕事で収入を得るとともに、家事や育児においても協力することが想定されている。

さらに、個人モデルの福祉国家はケアを社会化する。<略>政府が積極的に社会福祉サービスを供給することで、男女共働きの家族を支えるのである。(P.111)

だがここで疑問がある。

▼ 多くのフェミニズム文献において、「男性稼ぎ手モデル」の対義語は「共稼ぎモデル」であって、「女性稼ぎ手モデル」ではない。(Google scholarでも「男性稼ぎ手モデル」「共働きモデル」は見つかるが「女性稼ぎ手モデル」は見つからず、ほぼ私の造語である)

本著書では、「男性稼ぎ主モデル」の対義語として「個人モデル」を挙げ、「男女共働きの家族を支える」としている。「個人モデルの福祉国家においては特定の家族像は前提とされ」ないのであれば、女性が稼ぎ主のモデルもあって然るべきだろう。また、日本の福祉国家において、

配偶者の所得が一定以下である場合に、所得税の課税額を割り引く配偶者控除制度<略>は、事実上、専業主婦のいる世帯を優遇する仕組みとして機能してきた。(P.117)

これにより、専業主婦は増加する、という指摘は正しい。

こちらのnoteでも述べられているように、専業主婦になった方が経済的に得をするからだ。が、なぜ専業「主夫」ではいけないのか? 制度は決して「専業主夫控除制度」でも「妻控除制度」でもない。「配偶者控除制度」だ。つまり、理論上は専業主夫であっても控除を受け取れるはずである。

似たような論理は他にもある。

少なくとも日本において、女性は男性に比べて多様な条件の下に置かれてきた。(P.127)

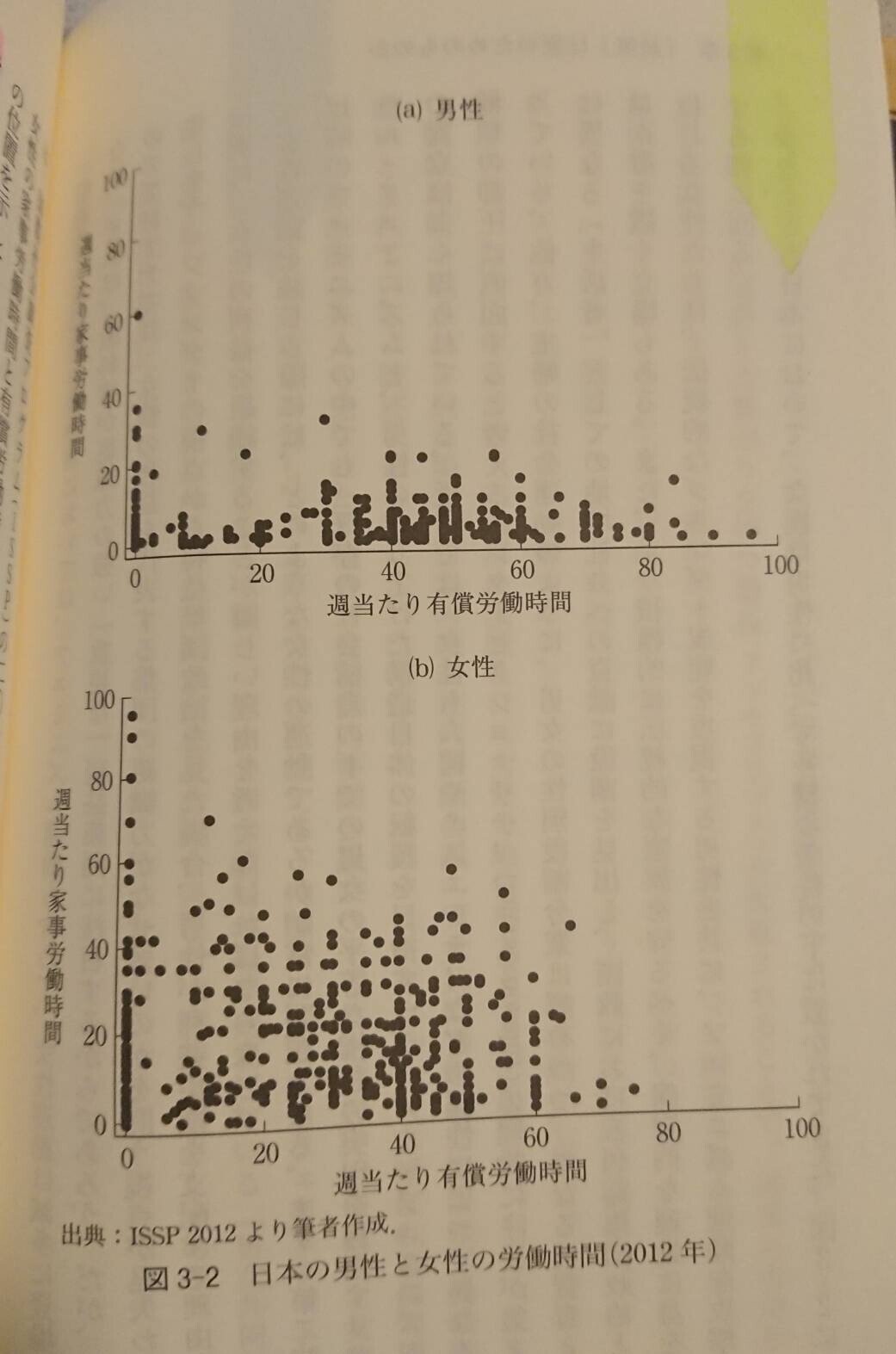

男性は週に四○時間以上働くフルタイム労働者が多く、その家事労働時間は概して短い。これに対して、女性は家事労働時間も、有償労働時間も、非常にばらつきが大きい。<略>分布の右上には、家事や育児という「セカンド・シフト」をこなすフルタイム女性労働者が位置しており、<略>その総労働時間は、ほとんどの男性よりも長い。(P.129)

ここから分かるのは、女性が家事育児と労働の両方を求められているということではなく、男性が労働に従事せざるを得ないということなのだが。また、何度も述べているように、女性が家事育児を求められるのは上昇婚をするからだ。だから育児で夫婦のどちらかが仕事を辞める段階で女性の方が退職するケースが多いのだ。そんなに働きたいのなら下方婚すれば良いだけの話である。

また、本著書では少子化に関してこのような意見を述べている。

男性稼ぎ主モデルの福祉国家では、<略>家庭における家事・育児・介護を女性に担わせることを前提に、男性の工業労働者を老齢や失業のリスクから守るための所得保障が行われてきた。だが、脱工業化が進み、男性に安定した雇用が供給されなくなる一方、女性の労働参加が拡大してくると、制度が機能しなくなる。専業主夫と子どもを養うだけの所得を得られる男性が減少する一方で、女性にとっては結婚や出産などのライフイベントと同時に労働市場から退出することのリスクが高まるのである。このような、<略>「新しい社会的リスク」に直面すると、家庭と仕事を両立できる環境が整わない女性は結婚と出産を回避するようになり、少子高齢化が進行する。(P.136)

少子高齢化になったのは女性が社会進出したからであるといえる。

女性進出による女性の高学歴化やハイキャリア化は当然晩婚化、未婚化、晩産化による少子化要因となる。

それに伴う「男女賃金平等化」も「女子上昇婚志向が堅持されたまま」では、少子化要因になりうる。

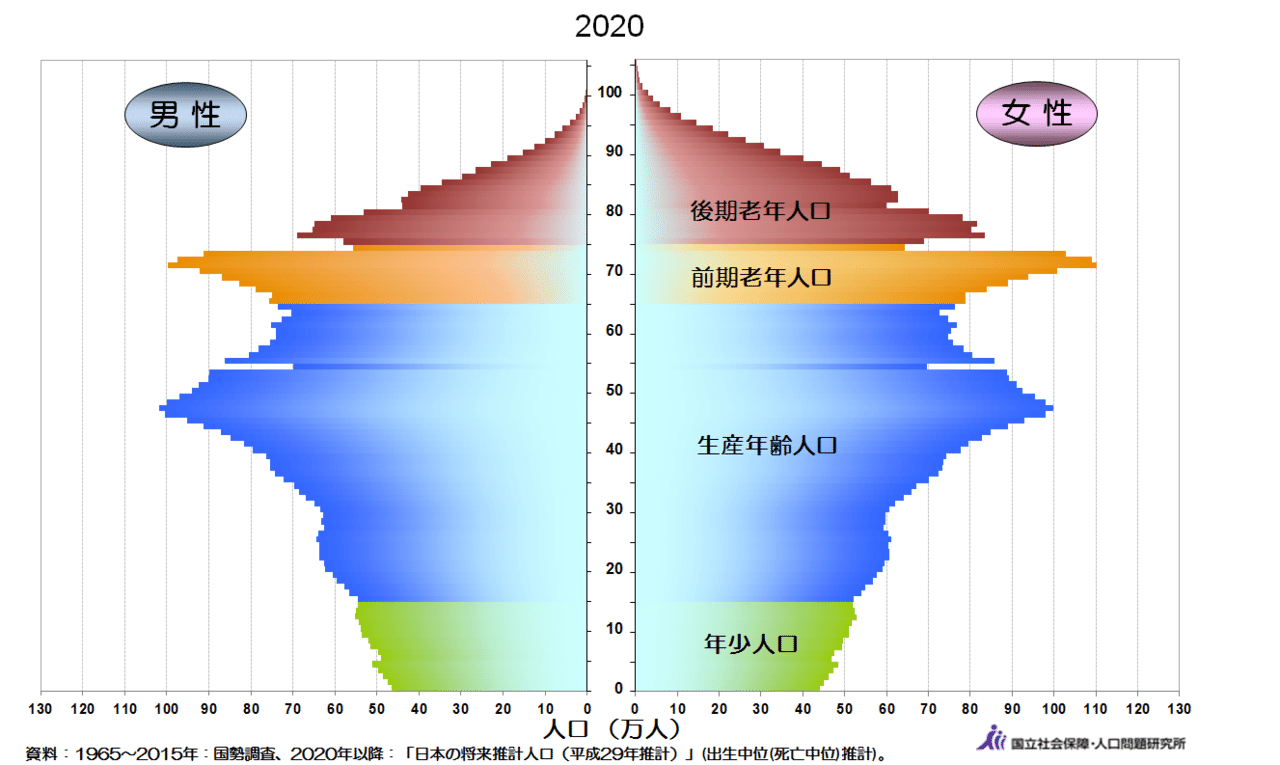

日本の歴史を振り返ってみるだけでも一目瞭然だ。

このように人口ピラミッドの形が変化した理由は何か。その原因の一つが、女性の社会進出なのである。

第4章 誰が、どのように「政治家」になるのか

この章では、女性の議員が少ないことから政治が男性向けになっているということを述べている。

女性議員の少ない日本では、男性有権者と女性有権者の意見が分かれる項目では、女性有権者の意見は代表されにくいと考えられる。(P.163)

だが、先ほどから何度も述べているように、少なくとも現代においては選挙権も被選挙権も男女平等である。その点は本著書でも指摘されていた。が、そこをどう説明するのかと思いながら読み進めていくと、このように述べられていた。

ジェンダーの視点から見ると、<略>その選択の対象となるのは候補者の政策であって、その性別ではない。(P.170)

これこそが、男女平等な選挙権・被選挙権にも関わらず女性の議員が少ない理由である。先ほどから女性議員の少なさを根拠に男女不平等をあれこれ述べていたが、全てこの一文で反論できてしまう。

また、このnoteは本著書の感想文を書き始めた後に見つけたものだが、実はこのnote一本で本著書の反論は大方可能である。

同じ選挙に男性候補者が2人、女性候補者が1人だった場合、女性候補者が有利になる、はずです。ですが、そうなっていないのは、要は有権者は候補者の性別を気にしていないということです。

が、本著書では女性有権者が男性候補者に投票するメカニズムについて、次のように述べている。

有権者の非合理性は、自分が男性であれ女性であれ、政策とは関わりなく男性の候補者に投票する傾向としてあらわれる。女性は政治に参加するべきではないというジェンダー規範を内面化した有権者は、その候補者が男性であるというだけで、男性の候補者に投票する。女性候補者は、「女性らしい」振る舞いをすれば政治的な能力に欠けると言われ、政治家としてのリーダーシップを発揮しようとすれば「女性らしさに欠ける」と批判される。(P.171)

「女性らしい」候補者は政治的能力に欠けるから、当選しないのか。

この中には「女性らしい」議員がいないというのだろうか?

リーダーシップを発揮すると「女性らしさに欠ける」と批判されるのか。

サッチャー首相が「女性らしさに欠ける」という評価をした者はいるのか。そのデータはあるのか。

つまり、本著書における有権者の非合理性も、著者の感想にすぎないということだ。

また、政治家に志す女性が少ないことに関して以下のように述べている。

女性は、親と政治の話をしたり、立候補を勧められたりすることが男性に比べて少なく、成人後も家族や友人から立候補を促される経験が少なかった。そして、自分の能力に自信を持っていない女性ほど、男性に比べて立候補を思いとどまる傾向が強かったという。(P.176)

明治時代ならともかく現代では政治の話などメディアを通じて知ることはできるし、私自身は親と政治の話は普通にする。(うちが特殊な可能性はあるが)

そうではない。女性が立候補を思いとどまる理由は、女性の方がリスクを回避する傾向にあるからだ。

女性の起業家や投資家が少ないということは、要は女性はリスクを取りたがらない傾向にある、ということです。もちろん全員とは言いませんよ。<略>。でも全体としてはリスクを取りたがらない傾向が強い。

女性のリスクヘッジには恐らく本能的なものが関連しているのではないか、と考えられる。太古の時代の女は子供を産み育て、家を守る立場にあった。一方で男は狩猟に出たり戦いに参加したりする等、危険を伴う役割が多かった。子供を育てるべき立場の女が死んでしまっては困るということで女性の本能としてリスクヘッジが身についたのだろう。逆に男性は危険な仕事をする立場なので、多少はリスクを顧みずに行動する必要がある。この太古の時代から受け継がれてきた本能が、現代にも通じているのだろう。

話は翻り、本著書では政党の話に移る。

【社会的亀裂の理論】

各国の政党システムは、それぞれの国の最も重要な社会的亀裂を反映したものとなる。社会的亀裂とは、階級、人種、宗教、言語など、社会集団の間の対立を指す。

この理論に従えば、政治秩序の安定を揺るがすような社会変動が起きると、新たな政党が生まれる。(P.178~179)

これは正しいだろう。世界史を見てみれば分かることだが、イギリスで労働党が台頭したのは産業革命後に労働者の権利を守るためであった、というように歴史的に大きな出来事の後に生まれていることが分かる。本著書ではそれをジェンダーの視点で見てこのように述べている。

アメリカやイギリスの第一波フェミニズムは、参政権の獲得には成功したものの、国政政党は生み出さなかった。一九六○年代以降の第二波フェミニズムの隆盛も、女性政党を生み出すほどの社会的亀裂を生まなかった。日本では、一九七七年に「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合(中ピ連)」を母体に日本女性党が設立されたが、同年の衆議院選挙で候補者全員が落選し、解散している。主婦の運動を母体とする生活者ネットワークも、地方議会に候補者を送り込んでいるが、国政には進出していない。(P.179~180)

これはジェンダーの問題が重要視されなかったことによる女性差別である、という主張なのであろうが、その理由はフェミニズム運動を見てみればよく分かるだろう。

イギリスの第一波フェミニズムの核となる女性参政権運動を語る上で欠かせない存在が、「サフラジェット(闘争的女性参政権活動家)」です。

リンク先に飛べば分かるが、サフラジェットは「Deeds not words(言葉ではなく行動)」を掲げて過激な行動を繰り返していた。

はじめは町中で人目を引くデモを行っていましたが、それくらいではあまり効果がないと悟った彼女たちの運動はだんだんと過激になっていきます。そのうち、公衆の面前で店舗のショーウィンドウに石を投げて窓ガラスを割ったり、郵便ポストに放火したりといった行動を取り始めました。さらには、手作りの爆弾を使うようになるなど、その運動はもっとエスカレートしていきます。

イギリスのフェミニズム運動でもこのような過激な行動が目立っていた。では日本ではどうか。

中ピ連はピンク色に♀マークを記したヘルメットを被って暴れ回る、不倫した男性宅に殴り込むなどと言ったおおらかな当時から致しても基地の外の住人でありました。彼女らはピルをいち早く海外から輸入し自分達で飲んで自ら人体実験を致しましたが結果、全員が体調を崩したことによりどうやら身体に悪いらしいという結論に至ったとされております。それから彼女らは中ピ連を結成致しました。<略>つまり彼女らは副作用の問題があると身をもって知りながらピル推進運動をやっていたのでした。反社会的勢力フェミニストにとってはピルはあくまでも政争の具でしかなく生身の女性のことどうでもよかったわけであります。当時はピルの副作用に関しては未知数でした。もしかしたら不妊などとりかえしのつかない副作用があるかもしれませんでした。それを知りながら推進していたのが中ピ連であります。本来であれば薬品というのは人体の中に入り作用するものでございますので慎重に慎重を重ねるべきものでございます。これを政治利用することなど許されない。これは文字通り政治利用でありました。中ピ連はその後、日本女性党を結成。公務員、閣僚を全て女性にするという公約を掲げ選挙活動を行いましたが結果が全員落選。供託金を没収されております。

そもそも中ピ連は目立つ行動が多かったことから話題性は大きかったといえる。だが、中ピ連は女性のための運動を名目に過激な行動をする。

思えば、「中ピ連」というのは分りにくい団体であった。

「ウーマンリブ思想にマインドコントロールされた女権真理教」(当時を知る記者)

と思えば分りやすいかもしれない。何しろ、「中ピ連」に「睨まれた男は、社会的にポアされてしまうのである。

中ピ連の過激な行動の例を挙げると次のようになる。

事件は夏の通り雨のよう突然やってきた。大挙21人の女性たちが某社の営業所前に押しかけたのである。女性たちはヘルメットをかぶっていた。ヘルメットには、生物学でメスを意味する「♀」の記号が、ペンキで黒くかかれていた

竹ざおつきの大きな字幕を営業所の前で広げると、そこには「女を泣き寝入りさせない会」と大書してある。突如、

「シュプレヒコール!」

「全財産をよこせ!」

ハンドマイク片手のリーダーに唱和し、全員が気勢をあげる

プラカードを持つ者もいた。

「夫の横暴は許さない」

「恨みはらさでおくものか」

営業所長は、当然、何事かと玄関前に飛び出してきた。

「一体全体、何事ですか。あなたたちは何者です?」

今となってはその名を聞かなくなったが、往時の総会屋よりもタチの悪い連中なのである。

リーダーらしき女性は答えた

「あなたの部下の××氏は、妻をむりやり離婚させたうえ、財産を一銭も渡さないという。同じ女性として見逃すわけにはいきません。上司であるあなたの責任も追及します」

数度の押し問答のあと、営業所前に座り込んだ女性たちは「全財産よこせ」のシュプレヒコールをあげ……

当時、「中ピ連」が発表した「戦果」は以下の通り。

〈無職(28)。愛人の座を追わる。要求・現金3000万円→妥結・2000万円〉〈無職(37)。同棲の手切れ。要求・3500万円(生活費等)→妥結・1500万円〉

〈教員(40)。婚約不履行。要求・男の面子丸つぶし→妥結・会社をクビになる〉

「手数料は一切取っていない」という「中ピ連」の活動は、かなりの「戦果」をあげた。おかしな話だが、もちろんこれにはウラがあった。

榎は女性たちからの訴えを調査会社に回し、成功報酬等は直接調査会社に振り込まれていたのである。

このような過激な行動をしていれば、選挙で落選するのも当然だ。つまり、フェミニズムが政権を得られなかったのは女性差別でもなければ男性の政治指導者がもみ消したからでもない。過激な行動を繰り返していたために支持を得られなかったからだ。

このような背景を知ってか知らずか著者は女性が政治に台頭しにくいことを差別と結びつけ、

より短期的に女性議員の増加につながる可能性があるのは、政党クォータであろう。(P.202)

と結論付けてこの章を終えている。

おわりに

本編の後、おまけのように

なぜ、ピーチ姫は自力でクッパ城から脱出しなかったのだろうか。

という小話がある。

二〇世紀を代表するテレビゲームとして世界的に知られる任天堂の「スーパーマリオブラザーズ」(一九八五年)の物語は、極めて伝統的な男女の性別役割分業観に基づいている。このゲームの主人公であるマリオという名の男性は、その行く手に立ちはだかる様々な魔物たちを倒しながら、魔王クッパの居城に囚われた王女ピーチ姫を救出するのである。 ピーチ姫が、ゲーム の冒頭でクッパに連れ去られた後、マリオが助けに来るまで何をしていたのかは、ほとんど描かれていない。(P.205)

これに対しカナダの評論家アニータ・サーキージアンは、「別の物語もあり得たのではないか」と問いかける。

例えば、同じように王女が誘拐されることから始まる物語を作るにしても、その王女はただいたずらに救出を待つ必要はない。なかなか男性が助けに来ないことに業を煮やした王女が隙を見て自ら城を脱出する、というシナリオを考えることもできる。あるいは追っ手を逃れながら冒険を重ねて腕を磨いた王女が、最後には自ら敵の親玉を倒して王国の平和を取り戻す、という筋書きに沿ったゲームを作ることも考えられる。(P.205~206)

ある物語を挙げて多角的な視点から別の物語を作るのは自由だ。

匿名用アカウント氏もこのように漫画から問題点を批判している。

だから私はピーチ姫が自力で脱出しなかったことに関して自分なりの考察をしてみることにする。

仮説1. ピーチ姫はいわゆる箱入り娘だった。

仮説2. クッパ城が思いの外居心地が良かった。

仮説1. そのままの意味だ。ピーチ姫は長い間城で悠々自適に生活してきた。そのため城から脱出することなど到底できないだろう。

仮説2. (私の記憶上では)ピーチ姫の城よりクッパ城の方が大きかったように思われる。つまりさらわれたピーチ姫は上昇婚をする女性と同じような思考でクッパ城に居残っていた、ということだ。

ゲーム会社から怒られそうだが、このような物語を作ることもできる。

結論

分かりきったことではあるが、本著書は結論ありきで馬鹿の一つ覚えのように同じことの繰り返しをし、主張はほとんど反論済みだった。

このような著書が堂々と社会学の授業の中で紹介されていることにぞっとしたが、それ程までに社会学はフェミニズムと密接した関係にあるのだろう。これも、フェミニズムが正しい思想であるということの現れだ。

フェミニストは、政治学の敵ではない。(P.207)

そんなはずはない。フェミニストは過激な行動を起こして政治をめちゃくちゃにし、権利を貪り、責任を押し付け、ヘイトをまき散らす。本来フェミニズムは男女同権や女性の解放を目指すものだと思っている人は的外れだ。

本来のフェミニズムである「男女同権主義」「女性の解放」から外れ、男性嫌悪(ミサンドリー)や過度な表現規制をツイッターで主張する人々、通称ツイフェミを批判することにより、本来のフェミニズムをツイフェミに殺させまいとする

そもそも「フェ殺隊」なるものが正直意味不明だが、本来のフェミニズムは男女同権主義でも女性の解放でもない。

女性をより自由に、多様に、生きやすくすることが、フェミニズムの使命であったはずだ。自由を抑圧し、選択を否認することはフェミニズムではない。

中ピ連の行動を見れば分かるが、フェミニズムは女性の解放も求めていない。女性の解放を隠れ蓑にして政治的権力を握ろうとするいわば反社会的勢力だ。そして社会学はフェミニズムが良いものであるという幻想を植え付ける洗脳学問である。フェミニズムを許すな。

Shout out if you agree with me,

フェミニズムをぶっ壊す!!!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?