「人は"正しさ"では動かない」っていうよりも

「人は"正しさ"では動かない」という話は、対人コミュニケーションを考えるうえでよくいわれることです。

別に異論があるわけじゃないんですが(そしてわりと胸の痛い話でもあります)最近思うのは、少しだけこれ言葉を足したほうがいいんじゃないかな、と。

たぶん、「人は(他の人にとっての)"正しさ"では動かない」という感じなんじゃないでしょうかね。

きっと人は、「正しさ」で動くんだと思うんです。ただしその「正しさ」は、あくまで自分にとっての、という但し書きが付く。

おそらく人の数だけ、「正しさ」が違うっていうことなんじゃないかなぁと思います。

「正しい」っていうと、なんとなく、唯一普遍の解釈がありそうなニュアンスを感じませんか。でもきっと、そうではない。モノの見方、その出来事への関わり方、普段の関心事、社会背景。いろんなものが反映されて、それぞれの「正しさ」が、独自に生まれていくんだと思います。

行き違いとか食い違いっていうのは、それぞれ自分が「正しい」と思うことが唯一普遍の解釈に違いない(または、そうあってほしい)と思っていて、その主導権争いをしているということなのかもしれません。

必要なことはほんとうは、主導権争いではなくて、認識合わせ、なのでしょうね。

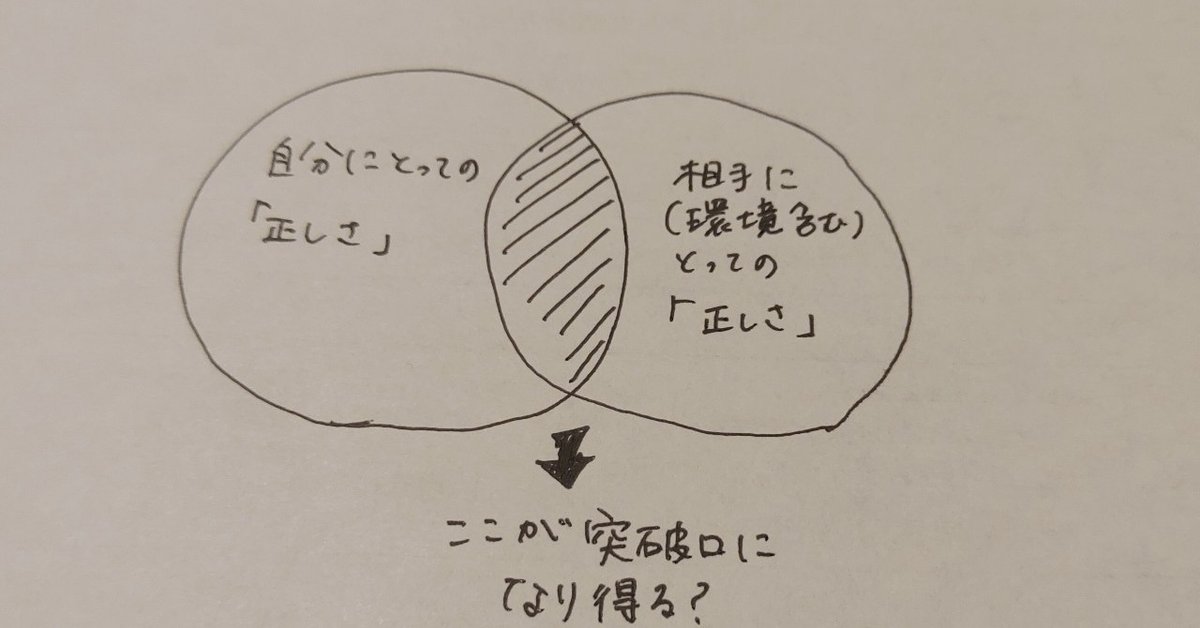

言い換えれば、お互いの「正しさ」の接点をどう見つけるか、ということ。

人を動かしたいと思ったときにも、ポイントは、自分の思う「正しさ」と相手のそれが重なる部分はどこか?ていうことが、突破口になるんじゃないかなと考えています。

(図にするほどの話じゃなかったな。。笑)

就活をしている学生さんなんかにも、実はよく言っていたことなんですが。

いろんな情報があって、中には同じものに対してまったく相反するような意見が聞けてしまったりして、「どっちが正しいの!?」なんて迷ってしまうときには、一旦「どっちも正しい」という前提で受け入れてみましょうと。

そして、「どっちも正しい、ということは、どういうことなんだ?」て考えてみることが大事なんじゃないかと。

まぁ人にモノを言うときには自分のことは棚に上げることが鉄則なので(笑)、我ながらいいことを言ってるなとは思うんですが、自分ができているかは別問題。。やっぱりね。自分「のほうが正しい」って思いたい気持ちを、完全に捨て去ることはできないです。少なくとも私は、現時点では。

どこかに、「間違う」ことが怖い、という心理があるんじゃないかとおもっています。失敗を恐れる心理といいますかね。

だから、捨て去ることは難しいからその代わりに。

自分は「正しい」、そして相手も「正しい」というスタンスへ。主導権争いから、認識合わせへ。

できることなら、重なったところを突破口にして、お互いにとっての「正しさ」を新しく一緒に作っていく。

そんな協力関係を周りの人と作っていくのが、まず目指したいところです。仕事とか、それ以外とか、そういう区別なしに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?