在原業平の「都鳥」と若山牧水の「白鳥」 旅が育んだ歌の深み

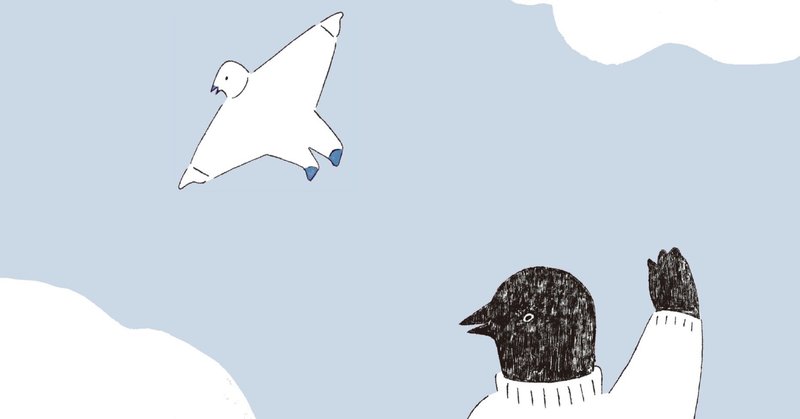

千年を経て愛される和歌と近現代の短歌。二首を比較しながら人々の変わらない心持ちや慣習に思いをはせ、三十一文字に詰まった小さくて大きな世界を鑑賞する『つながる短歌100 人々が心を燃やして詠んだ三十一文字』(あんの秀子著、朝日新聞出版)。特にガリ版で刷ったイラストは見ごたえ十分です。連載第6回は「白鳥」をお届けします。

在原業平の生きた時代は9世紀(生没年825~880)。『古今集』の成立(905年頃)前夜といった感があります。漢詩が優先された時代に、業平は和歌を盛んに詠み、『伊勢物語』では東下り(関東地方への旅)をしています。立身出世に背を向けて都を離れ、仕事とは縁のない漂泊の旅を続けて、さまざまな恋愛経験を積む。ほかの人にはできないようなことができた特別な身分でもあったわけですが、生まれとか立場とかそういうものから自らを遠ざけて、業平は一人の歌詠みであろうとしたのではないかと思えます。

業平一行が武蔵国と下総国の境の隅田川のほとりに立ったとき、ずいぶん遠くに来たものだと京の都が恋しくなります。日が暮れるからと渡守に急かされて船に乗ると、白くて嘴と脚が赤い、見たことのない鳥がいます。名を問うと、「これなむみやこどり」(これが都鳥)と言う。「都」にゆかりの名となったらますます気になって、都鳥に向かって尋ねたくなります。懐かしい「わが思ふ人」は元気でいるのかどうか、と。

「いざこととはむ」と二句で切れ、三句「都鳥」とまた切れて、下の句(四句、五句)が流れるような問いかけの言葉になっています。三句にぽつんとある「都鳥」が実によく効いていて、目の前の鳥を指しながら、都を思う寂しい旅人たちが重ねられています。そもそもは都から来た旅人たちが「都鳥」 でもあって、尋ねた鳥に人間がのりうつって語るような、隠れた言葉のしかけとも読み取れます。

旅の人・若山牧水は青春のさなかの頃、白鳥に呼びかけています。白鳥は哀しくないのだろうか、空の「青」にも海の「あを」にも染まらずに白い姿で飛んでいる。「ただよふ」とありますから、目標に向かってまっすぐ飛んでいくのではなく、さまようように風に身をまかせていて、行方は定かではありません。けれども、どちらの青に溶けてしまうこともない。溶けようにもどうにも溶けられない白鳥なのです。

中学・高校の国語教科書では、青春の孤独などと鑑賞されたりしますし、恋のただなかにあって、あてどのない気持ちと、そこから湧き上がる究極の寂しさを白鳥に託したということでもあるようです。読む人の状況によって、恋はありでもなしでもいいのかもしれません。

業平の歌は「都鳥」という珍しいご当地ものが歌を導いたのですが、牧水の「白鳥」は海辺を飛ぶ白い鳥で、固有の名はありません。場所もどこだって構わない。歌からもたらされる幾重にも感じられる変化に富んだ青の記憶が、実際にどこかの海を眺めたときに思い起こされたりもします。

旅に出たくなって、旅で歌が生まれ、旅によって歌の心がいっそう醸成されていく。牧水の歌と人生は旅なくしてはありえず、業平もまた貴族社会という世間から離れることで、歌の世界を築きました。鳥に身と心を預けた、古今の吟遊詩人たちなのです。