目の病を抱えた三条院と北原白秋が生きる証として残した「月」の歌

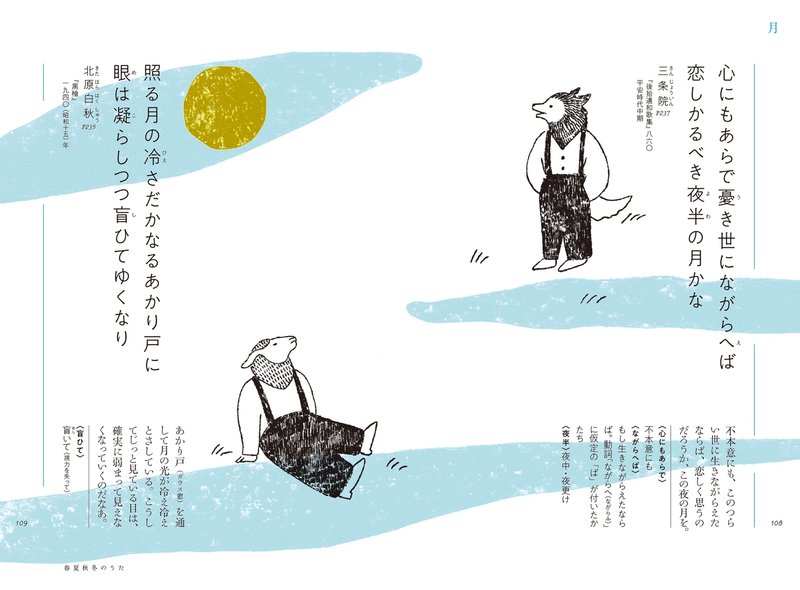

千年を経て愛される和歌と近現代の短歌。二首を比較しながら人々の変わらない心持ちや慣習に思いをはせ、三十一文字に詰まった小さくて大きな世界を鑑賞する『つながる短歌100 人々が心を燃やして詠んだ三十一文字』(あんの秀子著、朝日新聞出版)。特にガリ版で刷ったイラストは見ごたえ十分です。連載第4回は「月」をお届けします。

三条院は藤原道長が全盛期を迎えようという時代、1011年に天皇として即位しました。三条の母は藤原兼家の娘・超子。道長は兼家の子、超子は道長の同母のきょうだいですから、道長にとって三条は甥にあたるのです。しかし、兼家はすでに亡くなっており、道長は自らが外祖父として権勢を振るうべく皇太子を立て、三条は在位中、道長にずっと圧迫されていました。

詞書に「例ならずおはしまして」とあり、三条は重い目の病にかかっていたといわれています。三句の「ながらへば」、つまり、もし生きながらえたならばと、いつまで生きられるかわからない身を自覚しているのです。今はこうして見ている美しい月を、目の病が進んだ自分が思い出すために、目に焼き付けておこうとでもいうのでしょうか。

「照る月の」を詠んだ北原白秋は歌人、詩人、童謡作家として活躍しましたが、晩年に目を患い、失明するのではないかという不安の中にありました。

1937(昭和12)年11月に眼底出血をして入院したときに、病室のあかり戸(ガラス窓)を通した月の光が冷え冷えと、そしてはっきりととらえられたのです。こうしてじっと見ている目は確実に弱まって見えなくなっていくのだなあと、自らの境涯を見つめる「眼」はいっそう鋭敏に働いているようです。

「しひて」の「しふ」は感覚や機能が働かなくなることを表す「廃ふ」ですが、「盲ひて」の字を当てており、意味としては「めしひて(盲いる、視力を失うこと)」。7字にしてリズムを整えることで引き締まった感じになっています。

白秋は翌年1月に退院。主宰する雑誌「多磨」にこの歌を発表し、生前最後の歌集『黒檜』にも収めます。晩秋の冴えた月はガラス窓を通して白秋に届いたわけですが、そのガラスに焼き付けられた月は、近代的な光景だといえるでしょう。

一方、月を見つめながら、月にその身を託したかのような三条天皇は、「心にも」の歌を詠んで間もなく退きます。道長の娘・彰子の生んだ皇太子、後一条天皇に譲位したのです。道長は外祖父として君臨し、三条院はそれからおよそ1年後の1016年に逝去しました。同年、道長は摂政となり、藤原氏の全盛期を築くのです。

白秋も、『黒檜』の刊行からさほど長くは経たない1942(昭和17)年11月にこの世を去りました。眼病を抱えながら月の光を生きる証とした、三条院と北原白秋でした。