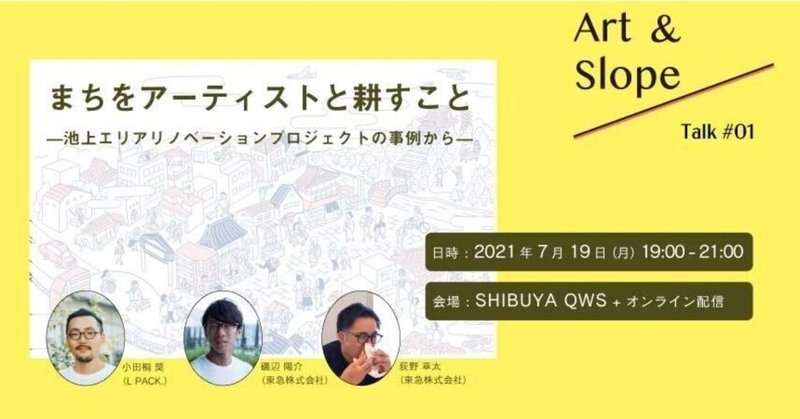

【前編】Art & Slope Talk #01 レポート 「まちをアーティストと耕すこと ー池上エリアリノベーションプロジェクトの事例からー」

7月19日に行われたトークイベント「Art & Slope Talk #01 まちをアーティストと耕すこと ー池上エリアリノベーションプロジェクトの事例からー」の様子を、前編・後編に分けてお届けします。

前編では、東急株式会社の磯辺さんと荻野さんによる「池上エリアリノベーションプロジェクト」についてのお話と、小田桐さんによるアーティストユニットL PACK.のこれまでの活動についてお伝えします。

“Art & Slope”は、アートの中間支援に携わるメンバーが、アートとビジネスの「つなぎ手」となるべく立ち上げたプロジェクトです。アート分野とビジネス分野の人々が出会う場やともに学び合う機会をつくることで、アートとビジネスが互いを理解し共に歩んでいく方法について考えていきます。

主催者:Art & Slope (Art Manager LabとArts & Craftsによる共催)

今回のArt & Slope #1では、 「まちをアーティストと耕すことー池上エリアイノベーションプロジェクトの事例からー」と題し、実際に池上のまちづくりに携わっていらっしゃったアーティストユニットL PACK.の小田桐さん、東急株式会社の磯辺さんと荻野さんの御三方をゲストにお呼びし、池上の開発事例を主に紹介して頂きながら、ビジネスサイドとアーティストはどのような関係構築をしていけば良いのかをテーマにいろんなお話を伺っていきました。

本イベントのグラレコ

Graphic recording by Karin Inoue

登壇者プロフィール(敬称略)

(写真:左から磯辺さん、小田桐さん、荻野さん)

会場は池上の開発と同じく、東急株式会社がかかわるSHIBUYA QWS

小田桐 奨

1984年生まれ。中嶋哲矢とのアーティストユニットL PACK.にて活動。

合同会社WEMON PROJECTS代表社員。アート、デザイン、建築、民藝などの思考や技術を横断しながら、最小限の道具と現地の素材を臨機応変に組み合わせた「コーヒーのある風景」をきっかけに、まちの要素の一部となることを目指す。横浜郊外の日用品店「DAILY SUPPLY SSS」(横浜/2018~)、東京都大田区池上のまちづくり拠点「SANDO BY WEMON PROJECTS」(東京/2019~)など。また、各地のアートプロジェクトやエキシビションにも参加。

磯辺 陽介

1986年生まれ。福岡生まれの横浜育ち。祭り好きが高じ、祭りが仕事にできる場を求め、デベロッパーを志し、2009年に東京急行電鉄株式会社(現・東急株式会社)入社。

渋谷エリアのシティブランディング、オフィスビル運営・マーケティングを経て、池上エリアリノベーションプロジェクトに従事。また業務の傍ら、“拡張家族”Cift、オマツリジャパンなどのコミュニティ活動にも参画。祭りBar主宰。

まちづくりにおける企画・PR・コミュニティ領域が専門。大資本⇔個人、都市政策⇔自治活動などマクロとミクロを往復しながら都市の在り方を模索中。

荻野 章太

1984年生まれ。ドイツ・デュッセルドルフ出身。

ハウスメーカーの不動産コンサルタントとして活動した後、アートフェア東京事務局にて法人営業を担当しながら、TAKA ISHII GALLERYにてギャラリースタッフとして勤務。2015年よりTHE TOKYO ART BOOK FAIR、東京国際写真祭(現T3 PHOTO FESTIVAL)に携わりつつ、独立系出版社lemon booksを設立。2016年にアーティストが療育プログラムに携わる障害福祉事業所すこっぷを設立。

2018年に東急電鉄株式会社(現東急株式会社)に入社。2019年より池上エリアリノベーションプロジェクトを担当。

「池上エリアリノベーションプロジェクト」の立ち上げ経緯

最初に、東急株式会社の磯辺さんと荻野さんより、事業者の東急さん視点で「池上エリアリノベーションプロジェクト」とL PACK.との協働プロジェクトの”SANDO BY WEMON PROJECTS”についての経緯を伺いました。

前提として、磯部さんと荻野さんの役割分担や属性について整理して頂きました。

磯辺さん:主に東急(自社サイド)との対話役・プロジェクトのとりまとめ担当・問題解決型・新卒から入社

荻野さん:まち(池上の地元の方々)との対話役・プロジェクトの実行担当・問題提起型・中途で入社

磯辺さんいわく、「凸凹コンビ」とのことですが、お互いの役割が整理・分担され噛み合っている印象です。

小田桐さんからの「どっちがボケでツッコミですか?」との質問に、荻野さんが「私ボケ担当ですね(笑)」と答えて下さるなど、息の合った掛け合いもありました。

続いて、プロジェクトの立ち上げ経緯について御紹介頂きました。

大田区池上を舞台に行われている「池上エリアリノベーションプロジェクト」は、2017年3月の「リノベーションスクール@東急池上線」というイベントが契機だったそうです。これは、2泊3日で空き家のリノベーションプランを考えるもので、東急電鉄(当時)社内の若手有志によって主催&大田区の後援で行われました。

この「今あるものを活かして町をより良くしていこうというイベント」が、結果的に「2泊3日で終わるのはもったいない」と大田区にも響き、両者の協議を経て2019年3月に「公民連携基本協定」の形で協定が結ばれました。

その中で「モデル地区として具体的にさまざまなチャレンジを行う場を設定しよう」と、リノベーションスクールの開催場所となった池上地区周辺を舞台に「池上エリアリノベーションプロジェクト」が始まりました。また並行して今年の3月には池上駅の建て替えが竣工して「エトモ池上」という駅ビルが新たにできました。

©https://tokyu-etomo.jp/ikegami/

地域資源を生かした新しいまちづくり―三つの"再"

磯辺さんは、このプロジェクトを一言で表すなら「地域資源を生かした新しいまちづくり」だと捉えているそうです。

ここで言う地域資源とは、「人であったり場所であったり歴史であったり、まちづくりに資する全部」を指し、それらの資源を活かすためのアプローチとして ①再発掘 ②再接続 ③再発信という三つのキーワードが挙げられました。

リノベーションプロジェクトという名前から「空き家のリノベをいっぱいやってる」と連想されがちですが、「空き家も一つの地域資源ですが空き家に限らず、広い考えで取り組んでいる」新しいまちづくりのプロジェクトだそうです。

地域資源を生かした新しいまちづくり―四つの事例

池上エリアリノベーションプロジェクトの具体的な事例として四つを挙げて頂きました。

①まちづくり拠点の運営

L PACK.が運営パートナーとして運営する池上駅前のカフェ"SANDO BY WEMON PROJECTS"を、「地域資源を見つけるための拠点(マルチユースインフォメーションセンター)」として2019年よりスタート。

②遊休資産の活用

地域の遊休不動産の活用として地域資源の代表例である空き家をリノベーションし、活用していく再接続的な取組。

わかりやすい事例として、空き家のマッチングでは多目的スタジオ、探究学習塾、シェア本屋と、三つ生まれているとのこと。

これらは少しずつ内容が異なり、空き区画と池上の中の事業者がマッチングした例、空き区画と池上の外の事業者をマッチングした例、元々ある店舗に仕組みがマッチングした事例、などと空き家に限らない組み合わせでいろんな化学反応が起こっているそうです。

③情報発信

SANDO BY WEMON PROJECTSが制作するフリーペーパー”HOTSANDO”やWebマガジン”NEWSANDO”によるさまざまな情報発信。「取材という名目があると地域の中の情報を掘りやすい」ため、これは再発信に加えて再発掘も兼ねています。

④地域団体の活動支援

地域の方や若手の事業者さんへ、まちづくりに資する勉強会のようなインプットの場を提供。

また「僕らが知らない間に起きていた変化」の事例として、「池上フォトウォーク」という街歩きツアーが開催されたり、アーティストの方が空き家を借りて自ら改築しギャラリーアトリエとして使っていたり、”ADDress”という多拠点生活サービスの東京拠点の一つとして池上のとある拠点が使用されたり、ちょっと変わった不動産仲介屋さんがこの池上の活動というか動きを見て自分たちの拠点を池上に引っ越してきた、などプロジェクト開始から2年程経って多くの変化が見えてきているそうです。

磯辺さんは「地域に対してノイズというか新しい風を吹き込むことを狙いながら色々と活動してきた」と言います。

池上エリアリノベーションプロジェクトの全容がつかめてきたところで、磯辺さんから荻野さんへバトンタッチ。

いよいよ今回の主題である、L PACK.の小田桐さんをどうしてパートナーとして迎え入れたのかという”SANDO BY WEMON PROJECTS(以下、「SANDO」)"の前史を荻野さんから改めて伺いました。

"SANDO"前史

「元々、池上は、池上本門寺という鎌倉時代から700年続く日蓮宗の日蓮さんが入滅されたお寺やその子院が集積する、池上本門寺を中心とした寺まち(いわゆる、門前町)です。」と、まちの成り立ちからお話は始まりました。

「SANDOは池上本門寺への参道の入口に位置するのですが、以前は昔ながらのパン屋さん『栄屋ベーカリー』がありました。オーナーさんがそこを建て替えて賃貸ビルにするお話が出ていたちょうどその頃、私は東急に中途入社しました。」

「配属されたのが池上で地元の地権者さんの不動産コンサルティングを行う出先事務所だったのですが、その時に建替えビルの1階区画の事業者を紹介して欲しいと、お願いされました。」

相談されたタイミングが、ちょうど池上エリアリノベーションプロジェクトの検討が始まった時期。「プロジェクトの拠点をどこにしようか」と話していたため、この区画を「当時の変わった事業部長(笑)」が鶴の一声でおさえた経緯があったそうです。そして、この場所が結果的にL PACK.が運営するまちづくり拠点のカフェSANDOとなっていきました。

誇り高き「我がまち、池上」

©https://honmonji.jp/news/doga.html

現在の世相では難しい光景となってしまいましたが、池上本門寺では1年に1度、日蓮上人が入滅した10月に「御会式(おえしき)」という宗教行事があり、3日間のうち、万灯練供養が行われる日は一晩で約30万人を越す参拝客が訪れます」と、池上のまちを挙げて盛り上がる日だそうです。

お話の中で荻野さんが御会式を例に伝えたかったのは、「このプロジェクトは、始める時に池上の方々から『こういうことで困ってるから助けてほしい』と言われてはじめたプロジェクトではない」ということでした。

「池上は23区である大田区の中にありますし、700年以上続く歴史・文化を受け継いできたまちで、元からまちの人たちの絆が強く、ある種『困ってないまち』なんです。」と言います。

「大抵の場合、リノベーションプロジェクトを行うところは困り事を抱えているまちで行われるケースが多く、『助けてほしい』っていうシグナルがあってプロジェクトが立ち上がりますが、ここ(池上)はちょっと例外で、そういう場所ではありませんでした。」

まちの方々が課題意識を持っていない状況で、「ここがまちの課題ですよ」「こう解決したらこんなにかっこいいまちになりますよ」と、課題解決型のプロジェクトかのようにしてしまうことで、まちの方々からプロジェクトに対してネガティブな印象を抱かせてしまうのではないかと、荻野さんは懸念していたそうです。

「池上は『我がまち』と思って誇りを持っている住人の方々が多い、シビックプライドが高いまち」なのです。

その「困ってないまち」の状況こそが、なぜ荻野さんがアーティストであるL PACK.に声をかけたかの理由に繋がります。

「漢方薬」としてのアート

実際にシビックプライドが高い「困ってないまち」で、どのようにプロジェクトを進めていくのでしょうか。

池上のような困ってないまちでも、今後起こりうるような問題はあるかもしれません。具体的には、

・事業承継者が不足している

・空き家が増えている

・そもそも事業がストップしてしまう

という状況があちこちで起こりつつあるといいます。

先程例に挙げた御会式に限らず、年間でお寺にまつわる行事が池上ではたくさんあるそうですが、「今3年間ほど、台風とコロナでそういった行事が行えなくなりました。行事に頼れないのです。」

そこで出てくるのがアートです。

「一個人人として、まちの人たちと交流しながら、多角的な視点でそのまち独自の魅力や楽しみ方を見つけて面白がり、伝えてくれるアーティストの存在が、すごくこのまちに合うんじゃないか」

荻野さんが、L PACK.に池上エリアリノベーションプロジェクトへの協力を依頼した理由をこう明かします。

その決め手となったのが、L PACK.が現在も横浜で運営を続けている日用品店"DAILY SUPPLY SSS"だったそう。

「いま在るものに対して多角的な視点で見つめて活かしていく、サイトスペシフィックな活動をやってくれる。」というL PACK.の作家性(アーティストとしての特徴)は、今回の計画の場所である池上に相応しいんじゃないかなと依頼したという感じです。」

「自分はアートを『漢方薬』だと思っています。」

と荻野さんは言います。

「患部を特定して、それを治す為に手術して取り除いたり、細菌を倒すために抗生物質を飲むような西洋医学的な課題起点(デザイン型)ではなく、漢方薬やその他療法で免疫細胞を活性化させて患部含めた身体全体を健康にしていく東洋医学のようなアプローチ(アート型)で、自分を起点にして『これはこういう視点でみたら面白くない?』『自分がただ好きだからこうしてみた』とか『自分はこう思うけど、こうしてみたらどうだろう?』と自ら考え周囲に問いかけながら活動する姿勢はアーティストの特徴の一つです。また、『100年後の池上をどうしたら面白くできるか?』と長期的かつ普遍的なことを本気で考えるのもアーティストの特徴かもしれません。鎌倉時代から約700年続くまち池上で、まちの人たちそれぞれが持つ誇りをリスペクトしながら、独自のノイズを起こして、まちの人たちのプライドをくすぐり更に高めるアーティストは漢方薬を処方するような存在に見えます。」

アーティストユニット"LPACK."について

御三方の最後に、SANDOを立ち上げ運営するL PACK.の小田桐さんからプレゼンテーションを行って頂きました。

池上の話は最後の方に、まずはL PACK.の活動を初期から振り返って紹介して頂きました。L PACK.がいかにして池上での活動に求められるに至ったかがよく分かるお話でした。

アーティストユニット"L PACK."

(写真左:中嶋 哲矢さん 右:小田桐 奨さん)

小田桐さんは青森県生まれで中嶋は静岡県生まれ。お二人は静岡文化芸術大学で出会い、在学中から活動を始められました。

L PACK.のコンセプトは3つ。

①コーヒーのある風景をつくる。

②アートがまちの要素の一部になることを目指す。

③現地の素材や状況の変化に臨機応変に対応する。

常にこの三つを心掛けて活動をしているとのことです。

L PACK.の活動史

L PACK.の活動は作品制作と場づくりがメインで、設計やデザインの依頼も受けているそうです。

「短期的なイベントよりも中長期的な作品を好んで制作する癖があります。」とのことで、作品にも如実にその癖が出ており、カフェ、ビジターセンター、日用品店、社交場など、「こういうのが街にあったらいいなあ」という機能を、L PACK.がリサーチから考えてつくり、育て、実際に運営するスタイルです。

「つくって終わりの作品というよりは、作ってからさらに育てていくということがメインになるので、時間がかかるプロジェクトをたくさんやっています。」

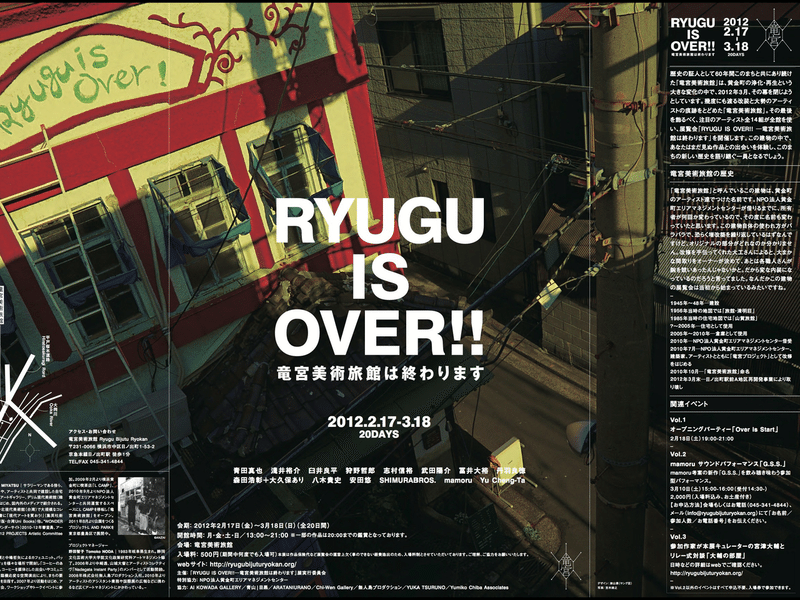

横浜での第一歩《竜宮美術旅館》2010~12

L PACK.は2007年に活動をはじめ、2009年に横浜の京急線の高架下開発に不随した日ノ出町・黄金町エリアにアトリエを構えました。

その横浜での代表作が《竜宮美術旅館》です。

この約2年ほど続いたスペースは、L PACK.と「黄金町エリアマネジメントセンター」というNPOと共同運営の形で行われました。

ここは、京急日ノ出町駅前の再開発が決まっていた元旅館の建物を「使わせてください」とNPOへ声をかけ、オーナーさんの許可の上で使い始めた場所です。

「ぼくらは作品の作り方として一番最初に名前を付けます。」

この場所に「竜宮美術旅館」という名前をつけた理由としては、建物の和洋折衷何とも言えない見た目から「竜宮」と呼んでいたこと、その「竜宮」と「美術」と「旅館」という単語、それぞれの意味は理解できるけれども、それを一つにまとめた「竜宮美術旅館」という一つの単語にすると「これはどういう場所なんだ」というわからなさ(=面白さ)がうまれるからだそうです。

まちのランドマークを目指すために喫茶店の姿を装い、このスペースを育てたそうで、「ここに来ればアーティストに会えるというような空気感をつくっていきました。ただ最初に言った通り、再開発があり、約一年半後に撤退することが決まっていて、一番最後は展覧会を行って終わろう」と、最後に完全自主運営・企画で展覧会を開催したそうです。チケットは500円で販売して、「会期中何度でも入れますよ」というスタイルで、のべ2000人ほどが訪れたとのこと。余談ですが、Art & Slope運営側でも「《竜宮美術旅館》がL PACK.の出世作であると捉えている」との声がありました。

まちとの関係をつくる《きたもとアトリエハウス》2012~17、《UCO》2016~

SANDOのようにまちとの関係をつくった作品は多くありました。

《きたもとアトリエハウス》は埼玉県郊外の広い一軒家を改修したスペース。ここも始まりは北本のアートNPOの方の縁だそうで、「こういう一軒家があるんですが何かやってくれませんか」とオファーを受けて始めたスペースだそうです。

この北本でL PACK.より先にアトリエを構えて活動していたのが、つい最近代々木公園に大きな顔の気球を浮かべて話題となった"目[mé]"というアートユニットで、この時から交流があるそう。

この出会いのように、「作る人と過ごす人が空間を共有するアトリエハウスという場所を作ったらどうなるのかなぁ」と思い名前をつけ、近所の人たちへの活動の周知のために新聞を作って配ったりマーケットを開くことでまちの人たちと少しずつ関係性を築きながら、イベントのチラシは逆に東京に置くことで、「北本というところがありますよと、面白いことは東京にしかないと思っていた人たちが地元で活動するきっかけになる場所」として、人の交流を図ったそうです。

イメージしたのはサザエさんやクレヨンしんちゃんのようなアニメだそうで、きたもとアトリエハウスはその後5年間L PACK.によって使用され、その後地元有志で運営されました。

《UCO》は名古屋にある現在では”N”が頭につき”NUCO”という名前で続いているスペースです。元々「潮寿司」であった空家をL PACK.なりに解釈しUCOという名前に変え、まちの社交場として運営されています。

「Cから始まるクラブ活動をたくさんつくっていこう」というプロジェクトで、カフェ、カーペンターズクラブ、チャップブックスクラブ、というようにCから始まるクラブ活動が多く行われていたそうです。

UCOは拠点の長屋が取り壊されたことに伴い、NUCOとして目の前の空家に移され生まれ変わりました。カフェとチャップブックスクラブが現在も継続して運営されているとのことです。

日常の風景に栄養を与える《DAILY SUPPLY SSS》2017~

©https://www.sssuburb.com/dailysupplysss

荻野さんが、池上のプロジェクトを依頼するきっかけと語っていた《DAILY SUPPLY SSS(以下「SSS」)》はL PACK.と建築家の敷波一哉さんの三人で「自主的にやっている」日用品店。敷波さんは竜宮美術旅館の頃からL PACK.と協働している建築家で、SANDOにも携わっています。

元々、横浜の郊外には戦後つくられた一棟建ての小さな商店街がたくさんあったそうで、1971年に建てられた「八反橋フードセンター」を見つけて、SSSはその一角に開かれています。

「日常の風景に栄養を与える」という理念に基づいて運営され、キーワードに・御用聞き・試せる・量り売りをあげています。お米やコーヒーやリンゴジュースを試せて量り売りもでき、また松本で出会ったガラス作家さんの手掛けるSSSのシンボル的なボトルやアート作品を購入することができます。

「暮らしのそばにある毎日使用するもの、僕らの中では家もそうですしアート作品もそうですし、すべて日用品だなぁと思っていて、その日用品が美しくなれば日本全体が美しくなっていくんじゃないかなという意識でやってます。」

過去に行われた、海外を拠点に活動中するアーティストに、その国の文化や暮らしを日用品を通して紹介してもらう企画

《ARTIST BUYERS》

狩野哲郎さんによるフィンランドの回。

©https://www.sssuburb.com/artist-buyers

SSSのコンセプトについては過去に行われたクラウドファンディングに詳しく記されています。また、SSSはオンラインショップも開かれています。

【後編レポート】

後編では、運営者であるL PACK.の視点から見たSANDO BY WEMON PROJECTSについてのお話と、質疑応答によるクロストークの模様についてお伝えします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?