光の粒をなぞる -スーラの点描を巡る随想

【月曜日は絵画の日】

絵画の本流から外れた作品には、ある種の時代のあだ花のようなところがあります。しかし、それゆえに、面白さや独自の美しさを備えています。

19世紀後半の画家ジョルジュ・スーラは、「点描」という技法を本格的に刻み付けたことで、間違いなく絵画史に残る存在です。

おそらくは今後も主流になることは無くても、そこにしかない美があり、彼の存在を考えるのは、今でも興味深いことのように思えます。

ジョルジュ・スーラは1859年、パリ生まれ。裕福な資産家の息子であり、理解のあった親から画家になることに反対されずに、国立美術学校に入学しています。

教師のアングルの方針に反発し、兵役をきっかけに、独自の道を歩むことに。1879年の第4回印象派展を見て感動したり、当時最先端だった光学や色彩の理論の本を読んだりして、今までにない新しい画風を追求していきます。

パレットで絵具を混ぜるのではなく、画面の上で色が混ざるような絵画。そのためには、細かい点を集合させることで、人間の視覚と認識の中で混ざるような効果を生めばいい。点描の誕生です。

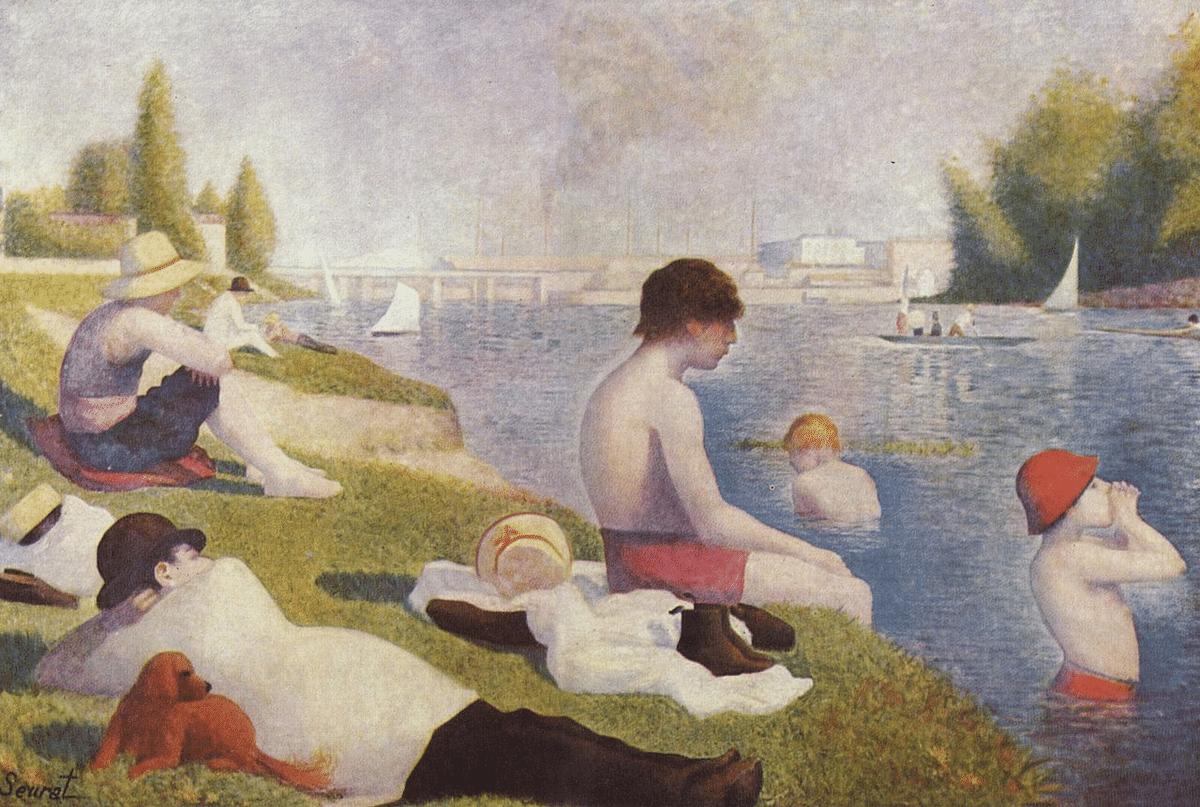

1884年、大作『アニエールの水浴』を完成させるも、サロン展には落選。アンデパンダン展(独立芸術家協会展。基本的にお金を払えばだれでも出展できる)を主催者の一人として開催して、自分でもそこで発表します。

ロンドン・ナショナルギャラリー蔵

それが終わると、次の大作の準備にとりかかります。1886年、第八回印象派展(最後の印象派展)に、畢生の大作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を出品します。

これが大評判になり、賛否両論と共に、点描が世に認識されるようになります。

シカゴ美術館蔵

モネやルノワールといった印象派の主流は、明確に拒絶。ドガは「なんてでかい絵だ」と言ったきりでしたが、柔軟な年長のピサロは高く評価し、自分でも点描を試みています。

また、シニャックやベルナール等、その技法を追求する仲間もでき、若者の多くは、点描を学びました。スーラは、次代の芸術を引っ張るリーダー的存在に思えました。

しかし、1891年、第八回アンデパンダン展開催の準備や自身の制作に忙殺され、風邪をひくと、無理がたたり、咽頭炎によって31歳で亡くなります。

スーラの死後、内縁関係だった恋人マドレーヌと、彼の息子の存在が明らかになりました。秘密主義のスーラは、家族や友人にその存在を全く明かしていませんでした。

マドレーヌは、遺族から、スーラの絵画の半分の権利を認められるも、スーラの死の二週間後に、息子も病気で亡くし、その後姿を消したと言われています。

コートールド美術研究所蔵

マドレーヌをモデルにした絵

スーラの絵画は、点描だけでなく、様々な理論に則って創られています。記号的な表現理論をもって、『シャユ踊り』の高く足を上げる踊り子の表現をしたりもしています。

『芸術における無条件な記号』

上昇線(左)は陽気さ

水平線(中)は静けさ

下降線(右)は悲しさ

を表すという当時の理論書の一節

クレラーミュラー美術館蔵

踊り子たちの脚は上昇線を描く

そして、印象派から影響を受けつつも、大作ではできる限り多様な人物を取り上げて社会の諸相を捉えようとする構築力もある。

『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の右手前の女性は娼婦と言われています。それが、寝そべる労働者風の男や、娘と歩く貴婦人と同居しているのが、絵に隠された鋭い社会意識でしょう。

こうした彼の絵を見て私が思い出すのは、スーラより約20歳年長のフランスの作家、エミール・ゾラの小説です。スーラとゾラ。似た名前ですが、それだけではありません。

ゾラは『ルーゴン・マッカール業書』というシリーズものによって、作品世界を構築しました。

ルーゴン家とマッカール家という呪われた二つの血筋を持つ人々が、あらゆる階級に散らばって起こす悲喜劇を捉えることで、1850~70年代のフランス第二帝政期という「現代」を捉えた作品群。一作一作の繋がりは緩いのですが、『ナナ』や『居酒屋』といった名作もこの業書内の作品です。

ゾラは、現代の階級関係を、見た目には分からない遺伝という要素で解体し、人物を繋ぎ合わせることで悲喜劇を構築していく。

スーラは、目の前の光景を、人間には認識できない光の粒に解体し、それを組み合わせることで、新しい風景として再構築する。

小説と絵画という媒体は違えど、現実には見えないものを基盤として、作品をドライヴさせる原動力にしている姿勢は似ているように思えます。

折しも、メンデルが、エンドウ豆を使った交配実験により、「粒子状の物質」である「遺伝子」が、生物の誕生や変化に関係してくるという「メンデルの法則」を1865年に発表しています。

そして全くの偶然ですが、スーラが生まれた1859年には、「生物は種が分岐して環境に適応したものが生き延びる」という理論で、ゾラにも影響を与え、その後の遺伝学の基礎を築いた本が出版されています。ダーウィンの『種の起源』です。

勿論、スーラが遺伝学によって絵画を制作したということではなく、彼が用いた理論もまた、科学理論が整う時代の、知のありようと空気感を反映していたということでしょう。

丁度、人間中心の時代だったルネサンスの画家における、人間の知覚に近づけて描く遠近法のように。

そして、ゾラ同様、理論ではなく、内容の素晴らしさゆえにスーラの作品が残っているのも事実です。

遺伝だけで物語の全てを説明できないし、どれだけ理論があっても、やはり光が粒状になるのは、人間の知覚と離れています。

スーラの絵画の、薄い光や淡い水の感触は、印象派の正統な後継者の感覚があります。

そして、意外とかっちりした構図の良さと、空間処理のうまさ、古典的なマッスのある滑らかな人物の造形等、その画面が今でも普遍的な見る喜びに満ちているからこそ、残り続けているのでしょう。

テート美術館蔵

スーラが31歳という年齢で亡くなったのが、早すぎたのは、間違いありません。ただ、彼が長生きしていたら、もっと何か新しいものを作ったかというと、個人的には、あまりそういう感じはしません。

というのも、彼の理論と画風は、二十代でほぼ完璧に構築されており、これを変化させていくのは、かなり難しいように思えます。

盟友のシニャックや、ベルナールのように、おそらくは年齢を重ねても、点描に基づいた穏やかな大作を作り続けたのではないでしょうか。

国立西洋美術館蔵

シニャックは点描を受け継ぎつつ

より鮮やかな色彩を広げた

例えば、ピカソやマティスは、自分の画風について、直感的・感情的に選択するようなところがあります。

彼らの初期のフォーヴィズムやキュビズムは、理論としてはあまりうまく構築できていません。それゆえに、その後軽やかに画風を変えていけた面があります。

一つの理論を創ったスーラに、今残された作品以上の「新しさ」を想像するのは難しい。

おそらく彼は、その意味でも、激動の20世紀で変化していったピカソやマティスではなく穏やかに一生涯に一つの画風を追求出来た、19世紀印象派の画家の末尾を飾る存在なのでしょう。

オルセー美術館蔵

寧ろ、彼がその短い生涯で、点描の可能性を最大限まで発揮した大作を残せたことは、幸いだったのかもしれません。

彼の早い死は、家族にとっては痛恨事であったけど、芸術家としては、持てるものを発揮した生涯でもありました。その光の粒の軽やかな美は、穏やかに今も観る者を、魅了し続けています。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。