ローマで出会った、グスタフ・クリムト。

オーストリアのベルヴェデーレ宮殿オーストリア絵画館が、現在閉館しているのに伴い、いくつかの所蔵品がローマへと出張にきています。

展示作品には、「ユディト」も含まれているということで、行ってきました。

ローマ美術館で開催中。建物はナヴォーナ広場に面しており、中庭から会場に入ります。

クリムトは、裸婦のスケッチもたくさん残してるし、女の人が好きだったんだなあと、絵のタッチからも感じますが、初っ端から、こんな写真を見せられたら、一気にクリムト「好き!」に傾いてしまいます。

アールヌーヴォの香りのする作品が多く、初期の時代からふんだんに金色を使っていたんですね。

周囲を金色に塗ることで、見せたい絵を浮き上がらせるような効果、アイデアが面白い。額縁職人さんへインタビューして以来、どうしても額縁にも目がいってしまいます。

絵を嵌め込むところは、四角じゃなくてもいいんですね。豪華な彫りも素晴らしい。これぞまさに、絵と額縁がセットで、1つの作品。

こちらは、前回の「ダンテと地獄巡り」でも紹介した、パオロとフランチェスカ。

禁じられた愛と知りつつも、お互いに惹かれ合い、フランチェスカの夫に見つけられて、ふたりとも死罪になり、地獄に落とされる、ダンテの「神曲」に書かれている話しがベースになっています。

クリムトの弟の作品です。戯れる天使がいるところから、アーティストの心の赴くままに、地獄から天国へ上り、晴れて結ばれたふたりを自由に描いているんでしょう。

パオロの肩に顔を寄せて、なんとも愛くるしいフランチェスカ。

新進芸術家のグループ「ウィーン分離派」がクリムトを中心に結成された、1897年以降の作品の部屋へと移動します。絵画だけでなく、工芸デザイン、ポスター、挿絵なども、新しい美学として注目された時代。

中央になにも描かず、大胆に空白を作ることで、かえって、絵が、文字が、引き立ってみえます。

いまはコンピュータで、文字をセレクトするだけで、いろいろなフォントに変えることができるけど、この当時はもちろんすべて手書き。

フォントのデザインが作品を引き締めていて、フォントもデザインの一部になってる。さすがクリムト。クリムトの原点を見たようです。

クリムトは頻繁にイタリアへも足を運んだようで、フィレンツェから絵葉書を送っています。これは、ウフィツィ美術館からの一望ですね。ヴェッキオ橋が眼下に見えます。

葉書の右端に1903年と記載ありますが、2021年に、ウフィツィ美術館から眺めても、まったく同じ景色ですよ!

たどり着きました。お待ちかねの作品。ユディト。

この作品が「ユディト」と知ったときは、びっくりしました。クリムトといえば「接吻」のイメージなので、ユディトも官能的な女性を描いた作品とばかり思っていました。

もちろん、そうなんですが、よく見ると、彼女が腕に抱えているのは、男の生首。

ユディトの住んでいた村へ、ある日ホロフェルネス将軍が侵攻してきて、あわや敵の手に落ちようとしていたとき。美しいユディトが着飾り、将軍のもとへやってきて、食事中にお酒をたくさん飲ませ、泥酔し眠っていた将軍の首を、ザックリと切り落とし、村を守ったという、旧約聖書外典に書かれた話し。

見よ、恍惚として妖艶なユディトの表情。

物語を知ったあとに見ると

ゾクっとする怖さを感じませんか?

ユディトは、本当に色々なアーティストが描いています。若い女性に恋をしたアーティストが、君に首ったけと、将軍に自身の顔を描いていたり、女性アーティストが、将軍の首を切り落とすことにより、オトコたちに対する恨みつらみを果たしていたりと、それだけで1つの記事になりそうです。

かと思えば、こんなピュアで美しい女性も描いています。

白い肌のきめ細かさは、まさに美肌。タフタが広がる黒いドレスが、とてもお似合いです。髪をアップにした、首筋から肩にかけての色っぽさ。髪の毛の柔らい感触。

クリムトの作品は、金色と幾何学模様を使った2次元的なイメージですが、こういう絵も描けるんですね。筆力が素晴らしい。色香が漂う1枚です。

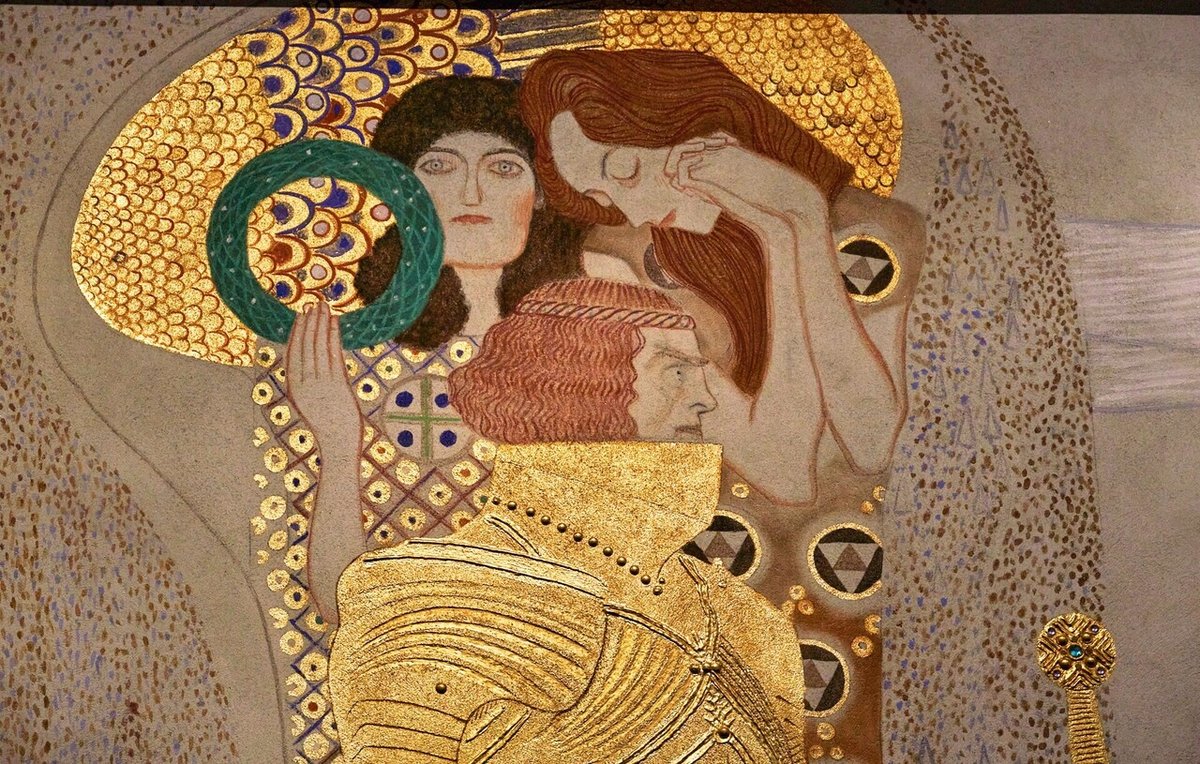

ベートーヴェン・フリーズの間も設けられていました。恥ずかしながら、初めて知りました。14回目を迎えるベートーヴェンに捧げる展覧会のときに、クリムトが描いた壁画です。

オリジナルは、ウィーンのセセッション館にありますが、今回の展示会のために、本物そっくりのコピーが展示されています。

3面の壁に描いた長さ34メートル、高さ2メートルの作品で、日本では「第九(だいく)」と呼ばれる、ベートーヴェンの「交響曲第9番 ニ短調 作品125」を、絵で表現した作品です。

会場では、実際に第九が流れています。キラキラひかり金色に照らされる、色とりどりの丸や四角、華麗な曲線、時には獣も入り混じる、さまざまな表情や仕草の人物像。

不思議な世界が視界いっぱいに広がり、目を奪われながら、歓喜に近づくにつれて、迫力を増す曲調に聴覚が刺激され、肌がピリピリして、心を鷲掴みにされました。

1902年の展示会開催後も、クリムトのこのフリーズだけは取り壊されずに残されますが、壁から剥がされて、個人の手に渡ってしまいます。

五感の中の視覚と聴覚だけなのに、これだけ刺激され体験できるものなんですね〜。臨場感がすごいです。

1970年代にオーストリア国に売却され、修復されたのち、いまでは、ウィーンのセセッション館に展示されています。また行きたい場所が1つ増えたました。本物をみたいです!

美しいものをみることをできるのは、

あなたのなかにも

美しいものをもっているからです。

グスタフ・クリムト

会場を出たら、すっかり日が落ちていて、イルミネーションがナヴォーナ広場を照らしていました。

ローマ最終編(まだ続くのか ^_^)は、街歩きです。明日掲載します。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!

↓↓↓ ローマ編シリーズはこちらからどうぞ ↓↓↓

この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか? 気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます! コメントを気軽に残して下さると嬉しいです ☺️