最近の記事

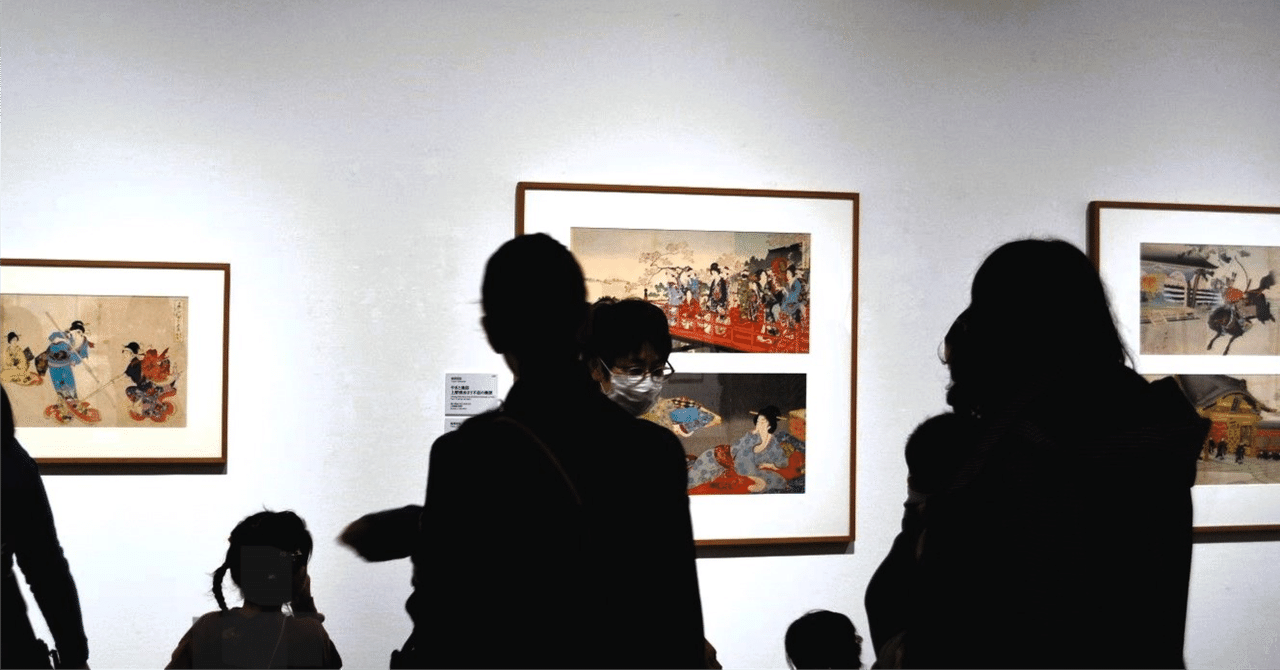

アートケアだより2024年8月号 「集める・調べる・分類する・保存する・公開する」という博物館のお仕事に通じるプロセスを、子どもたちに体感してもらう夏のイベント

8月11日(日)に、夏のイベント『見せっこ博物館 ~ 土器片に触れたり、藍のたたき染めもするよ!』と、自然の美しい色を感じる『藍の生葉染め』を開催しました。 「アートケアひろば」には、先月号のおたよりでご紹介したような、博物学的な観点で物事を楽しむ子どもたちがたくさんいます。 みんなが集めている物… たとえば蝉の抜け殻、育てている昆虫、海で拾ったシーグラスや貝殻、道で拾った石や森で拾ったドングリ、なぜか好きでたまらないモノ、図鑑や本などを持ち寄って、博物館みたいに楽しむ。 「