100日後に死んだワニと物語的死。

「100死ワニ(100日後に死ぬワニの略)」に対しての意見の多くは「余韻を乱すようなメディアミックスの展開」への批判ですが、今回はそれを隅に置いておいて、「100死ワニの根底にあるもの」と「一般的な物語で語られる死」、そして「現実世界の死」について考えます。

2019/12/21に始まった、漫画家のきくちゆうきによる「100日後に死ぬワニ」はセンセーショナルな登場からネットの海を約3ヶ月強を駆け抜け、命日である''100日後''にはものすごい盛り上がりと、余韻を乱すようなメディアミックスの展開の発表によって、その物語(とワニくんの一生)は幕を閉じました。

100死ワニ(100日後に死ぬワニ)、とは

今日の記事は、100死ワニを読んでる前提で書いてます。

まだ読んでない人は、1日目からどうぞ。

(まとめ)日めくり漫画「100日後に死ぬワニ」

ざっくり説明すると、「100日後に死ぬワニ」とは主人公である「ワニくん」のなんのこともない日常生活を書いた連載漫画です。

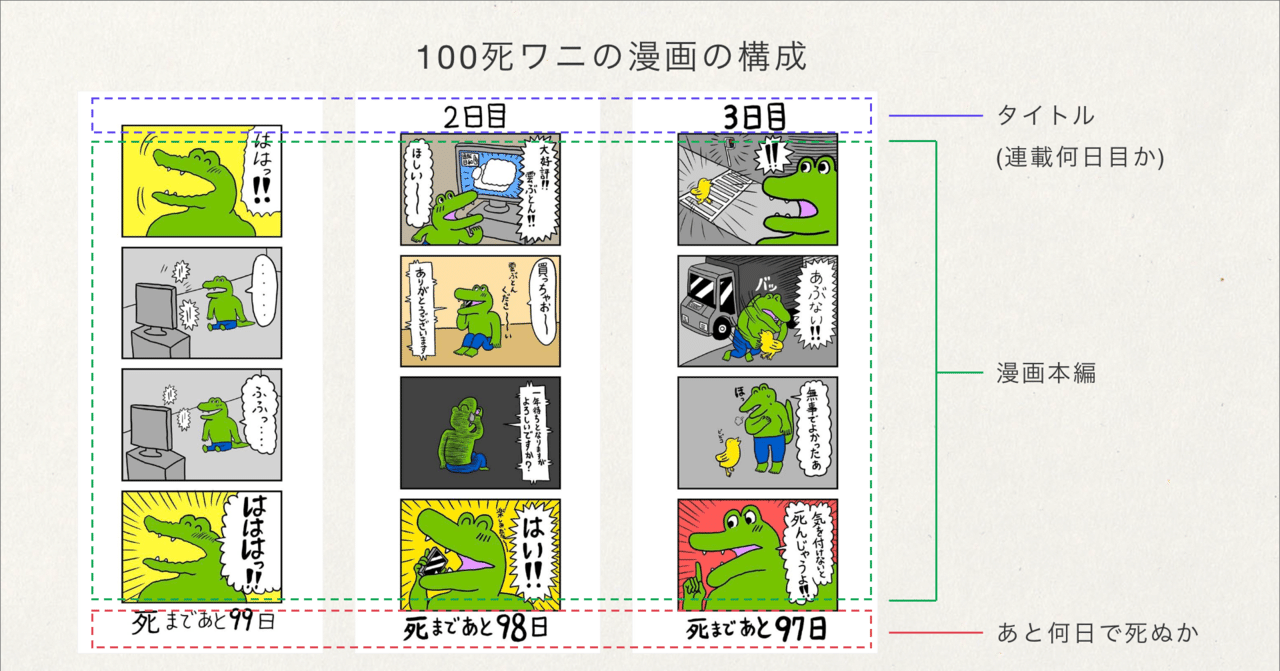

100死ワニの1番の特徴は、"100日後に死ぬ"と銘打たれたタイトルと、一般的な4コマ漫画とは異なり一番下にワニくんの余命が書いてあることでしょう。

「100日後に死ぬワニ」、というタイトルはとても強く、ワニくんが100日後に死ぬことは連載開始から確定しています。

また、あと何日で死ぬか、というカウントダウンも、毎日否応なく死を意識させます。

現実の死との違い。

100死ワニと現実の死の違いは、何と言っても、いつ死ぬか分かっていること。

私達の日常生活の末にも等しく死がありますが、自分がいつ死ぬかを明確に悟っている人は少ないでしょう。

また、ワニくん自身は(あるいは物語の中の誰も)ワニくんが100日後に死ぬことを知らず、知っているのは私達読者だけ。

メタ的な視点にいる者のみが、ワニくんが死ぬことを知りながら、ワニくんの日常を垣間見ることができるのです。

ここから、本編の話をしていこうと思います。

1日目のワニ

「100日後に死ぬワニ」 pic.twitter.com/RUblRfVWTs

— きくちゆうき (@yuukikikuchi) December 12, 2019

草の根から出てきたはずなのに、めちゃくちゃバズってました。

私はこれを1日目の時点で知ることができたので、運が良かったと思います。とりあえず、フォローしました。

41日目のワニ

「100日後に死ぬワニ」

— きくちゆうき (@yuukikikuchi) January 21, 2020

41日目 pic.twitter.com/EiiTrxlAXj

なぜ41日目をあげるかというと、私がワニについての考察を人と話したのが41日目だからです。私個人としてはこの頃が1番盛りあがっていました。

なぜかというと、あまりに平穏なのです。

死までの時間を明確に予告してるのに、描かれているのが日常過ぎて、死の唐突さを今の時点で感じてしまう、そのような構成をとても面白く感じていました。

ここまでの41日間を毎日読んでいる読者からすれば、「これは死のフラグか?」というようなことはありましたが、それでも日常生活で起こりうるレベルの話であり、他作品のように明確な「死の前兆」を垣間見ることはできません。

100日後という設定はなかなか良いですね。

この頃には、「100日は100日であり、100日でしかない。99日でも101日でもないという」ことを、徐々に感じ始めています。運命とは残酷です。

死の予想

ワニくんの日常を受け入れつつあったこの頃、Twitterをはじめとしたネットでは、ワニくんの死因がなんなのかの予想が始まりました。

死に方には様々な憶測が飛び交いました。

ワニくんが本当に死ぬかどうか。あるいは99日後に連載が止むんじゃないか。彼はどんどん低迷して死ぬ事が誰の目にも明白になるのか、それともただ日常の一部として死ぬのか。

中には、作者が99日目に自殺する、という"物語としての死"なんてのもありました。

また、「ワニが死んで欲しくないから作者のTwitterのアカウントを凍結させよう」、というムーブメントも一部ではあったようです。なんでもありだな、Twitter……。

この時点で私は、100死ワニは日常生活がよくある死因による突然の死で終わると想定していました。

「彼はどんどん低迷して死ぬ事が誰の目にも明白になる」というのは、読者である私達にとってはわかりやすいですが、このワニは、私たちの理解の都合のために生きているのでは無いのです。

それゆえ、私達には理解できない理由で死ぬことだってありえる、と考えていました。

物語的な死

多くの物語において、死は意味を持っています。

決してそれは日常生活の延長線上ではありません。

悪い事をした罰としての死、あるいは願い事を叶えられなかった悲劇としての死、大いなる目標のための尊い犠牲、教訓的な死、あるいは物語のターニングポイントとしての死、いうならば、死ぬことは物語を語る上で必然な要素だから死ぬのであって、ただ死ぬことは珍しい。

物語の主人公は、作品の途中で交通事故にあって死んだりしないのですよね。

しかし、日常生活における死とはもっと陳腐で一般的で、怪我をして、事故にあって、病気になって、あるいはもっと些細な理由で死にます。

なぜなら、私たちは物語の中のキャラクターではないように、メタファーとしての主人公ではない。だからそんなにドラマチックな死を遂げる人生を送ることはめったにありません。

なぜ物語的死は意味を持つか

私たちは、どうして創作中の「死」に意味合いを見出そうとしているのでしょう。

おそらくですが、あまりに現実の死は陳腐だからじゃないでしょうか。

多くの人は生命に等しく訪れる死を恐れています。

その怖さから逃げるために、私達は、死そのものへの意味の付与を求めているのです。

死が陳腐であることに本能的に気づいているから、どうにかして優れた創作者や芸術家に、せめてもっとドラマチックで、残酷もしくは美しいものにしたいのでしょう。

あんなに怖いものが、なんてことはない下らないものであっては困るのです。

「死」が「生」の確約された終着点であることを踏まえると、この感情はむしろ「生への意味付け」なのではないでしょうか。

願わくば、私たちの旅路は無駄なものではありませんでしたと思えますように。

あなただって考えないでしょうか、

例えばガンで死ぬより人を守って死にたい。

路上で死ぬよりは家で死にたく、最後に横たわるのはゴミためであって欲しくはない。

「生」の終わりの意味として「死」は等価なのに、それぞれの"死"はとてつもなく違う。

これには「ドラマチックな決断・不幸・悲劇」じゃないと、物語として関心すら向けられなくなるというのはあると思います。

物語は現実のことを書かなければいけないわけじゃないので、物語る上で、死に意味づけすることは間違っていません。読んで欲しいしね。

ワニくんの死因を想像する

ワニくんは人間だとすると20代前半ぐらいでしょう。

平成21年の表ではありますが、日本の男性の20〜24歳の死因は

1位.自殺 -- 50.3%

2位.不慮の事故 -- 22.1%

3位.心疾患 -- 6.5%

となっています。

(引用:厚生労働省 年齢性別ごとの死因(対10万人))

ワニくんが現実世界の住人であるならば、ワニくんの死因がこの3つのどれかになる確率は8割ほどです。

中でも自殺する可能性は5割であり、ワニくん死因ダービーなる不謹慎極まりないゲームがあったら自殺にベットするのが一番確率が高いです。

不慮の事故とはなんでしょうか。

いくつかの保険会社等を見ていると、不慮の事故とは

「急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故」だそうです。なんのことやら。

どうやら、「急に起きた偶然の自分の意図していない事故」のようです。

大体のことはこちらの一覧を見ればイメージがつくと思うので、見てください。

例を挙げるなら、交通事故、火事、溺死、過労死など。

不慮の事故には他殺および他人の加害による損傷も入るそうです。

ワニがただこのまま死ぬのなら、であれば彼は物語の中のキャラクターではなく、こちら側の存在なのでしょう。

キャラクターが平凡で善良であればあるほど、罰を受けると納得できないほど、何かの犠牲になるほど尊くないほど、物語の結末にある"ただの死"は真実味を帯びたものとなるでしょう。

99日目のワニ

「100日後に死ぬワニ」

— きくちゆうき (@yuukikikuchi) March 19, 2020

99日目 pic.twitter.com/wuvzqv7lgO

正直に言えば、99日目まで、死の気配すらありません。

彼らはただ、日常生活を送っているだけ。

ただ、私が一つ気になったのは、「桜の中で死にそうだ」、ということ。

それはなんだかドラマチックで物語的ですね。

100日目のワニ

「100日後に死ぬワニ」

— きくちゆうき (@yuukikikuchi) March 20, 2020

100日目 pic.twitter.com/r0Idn9I7mR

さて、100日目は、普段より意図的に20分遅れで投稿され(実は毎日19:00に投稿してたらしいです。あんまり意識してなかった)、量も普段より多くなっています。

内容としては、99日目で示唆された花見に行くのですが、その際に、おそらくは車に轢かれそうになったひよこを助けるためにワニくんは車道に飛び出し、代わりに犠牲になったようです。

それ以外の情報や考察もあるのですが、今回は関係ないので省きます。

また、その日のうちに、メディアミックスの展開が矢継ぎ早に発表されました。映画とか、コラボカフェとか。なんだか余韻を乱された気がしています。ネット上の多くの意見は、ここに対する批判とプロモーションの下手さについてだと思います。それには私も同意です。もう少しやりようあったでしょ。

そして迎えた最終回。ワニは、その200万人以上のフォロワーたちに看取られるような形で死に、作品は完結した。ワニの死は、多くの人々の感動を呼び、さまざまな感想がタイムライン上に飛び交ったが、その感動が、まだ冷めやらぬ中だった。

まさに作品の完結と同時に、「いきものがかり」とのコラボムービーが公開され、さらには映画化やグッズ販売、ポップアップストアのオープンなど、さまざまなメディアミックスの展開が、矢継ぎ早に発表されたことが批判を集めることとなってしまった。

批判の内容は、主に「この作品は、最初からメディアミックスなどを前提に仕組まれていたのではないか」というもの。そこから派生する形で、本作品における広告代理店の関与が取り沙汰され、ツイッターの「トレンド」には「電通案件」という4文字が踊った。

さらに、批判の矛先は作者のきくちゆうき氏にまでおよび、同氏の過去のツイートなどから「仕込み」が疑われることとなってしまった。

(引用 : 東洋経済「100日後に死ぬワニ」最終回が猛批判された訳 )

本当に、100死ワニにおいて、死は普遍的で日常だったか

つまり、ワニくんの死因は轢死です。

となるとこれは交通事故なので不慮の事故です。おお、死因の約2割に入ってるじゃん。

ワニくんはきちんと統計通り、日常の延長で死にました。

めでたしめでたし。死は普遍的だ。作者は偉い。

本当に、そうでしょうか。

正直にいうと、100死ワニの完結である、100日目にはがっかりしました。

それは、ワニくんの死が"意味を持った死"だったからです。

確かに死因は不慮の事故なので、統計的多数を占めますが、ワニくんの死には意味がありました。

ワニくんはただ車に轢かれたわけではなく、「車に轢かれそうになったひよこを守り、その代わりに轢かれて死んだ」のです。

いうならば、英雄的死ですね。ワニくんは犠牲となったのだ…。

ちなみに、この救われたひよこは、3日目で命を救われたひよこの子供だとか?(?)、命は繋がっているとかなんとか、だそうです。

うーん。

きちんと、日常の延長として、意味のない普遍的な死を遂げて欲しかった。

なんというか、終わり悪かったので、全て悪い…。

さりとて、死は普遍的な日常

話は変わりますが、日本の年間交通事故死亡者数は大体3,500人ぐらいです。

41日目について考えていたこの日は2020年1月21日で、

「今年はすでに190人ぐらいの人が死に、これから3,300人の人が交通事故で死ぬのだな」と私は考えていました。

交通事故で死んだ彼らは(おそらく)事故死するその直前まで自分が今日死ぬのだと夢にも思わなかったでしょう。

私がこれを書いているのは7月22日で、今年はすでに203日経ちました。

(今年はコロナもあるので、例年とは違いますが)統計通りであれば、すでに大体1,950人が交通事故で亡くなり、これから年末にかけて1,550人が亡くなります。

そして私もまた、その一人だったかもしれない。そんなことは最後の一瞬までわからないものです。

死の意味づけは思想によるもの?

ところで、思想によって死の扱われ方は違います。

「それは輪廻の次段階への修行なのだ、今は苦痛でもやるしかない」と腑に落としたのが仏教で、「いや、きっと最後は華やかなものよ」としたのが西洋的な悲劇ではないでしょうか。

また、「死んだら何も感じないのだから最後に意味などない。生だって科学的な反応の総体であり、君の死もこの種の中の一個体でしかない」

というのが現代の科学だとすれば、ここまで科学を発展させた人類は、ある意味で死への意味付けから解放されつつあります。

イエスなる人物の死を、村人Aの死と同じところまで引きずり下ろしたのが科学です。

死を科学するということは、「あなた自身やあなたの愛する人の死を、そこに歩いているおっさんの死と同じものとして扱えますか?」と強烈に問うている気がします。

生物学的にはどこまでも等価、そこから先は哲学や社会学の領分なのでしょう。

余談:「100日後に○○する××」という類型

これは余談ですが、100死ワニの連載中から、「100日後に○○する××」という類似作品が多くみられるようになりました。

おそらくはリアルタイム性の求心力と、結末がわかっているがために旅路に注目ができること、そういうコンテンツとしての強さが評価されているのでしょうね。

面白い派生作品がいくつかありますので、気になる方は調べてみては。

おわりに

ワニの死じゃないけど、「ドラマチック」じゃないと、世の中関心すら向けられなくなる気がします。

40ぐらいのうだつの上がらないおっさんより、20歳ぐらいの可愛い女の子の物語の方が、ドラマチックなんです。現実みがすごい。

私個人としては、ワニは、もう少し意味のない死をして欲しかったです。

普遍的な死が描けたと思う。

まぁ、そこらへんはもう作者との解釈違いなので…。

最後に、作者がワニの没後100日で振り返りをしてるので、貼っておきます。それでは今回はこの辺で。

ねとらぼ : 100日後に振り返る「100日後に死ぬワニ」

いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!