WRA#2-1 「ポジショニングは一長一短」J1第32節名古屋-横浜FC(池内明彦主審)0分-15分

目次に重要度を星で示しています。お忙しい方は星の多い物のみ読んでみてください。

この試合はTwitterのアンケートで分析試合を決定しました。ご協力いただいたみなさんありがとうございました!(試合開始前にアンケートをしたときはまさかこんな話題性のある試合になるとは思っていませんでした…)

明治安田生命J1リーグ 第32節

名古屋グランパス 0-0 横浜FC

審判団 主審 池内 明彦 副審1 山内 宏志 副審2 村井 良輔 第4の審判員 植田 文平

警告 横浜FC 手塚 康平(90'+3)

退場 名古屋 ガブリエル シャビエル(82')

シュート数 名古屋 13-9 横浜FC

コーナーキック数 名古屋 3-5 横浜FC

フリーキック数 名古屋 15-8 横浜FC

(J. League Data Siteより作成 https://data.j-league.or.jp/SFMS02/?match_card_id=24171)

審判団紹介

主審 池内明彦さん

広島県出身の1級審判員で、今日の担当はJ1通算62試合目。J2と合わせて193試合目となるなど、同世代の審判員の中では非常に多くの試合を担当しているといえる。

副審1 山内宏志さん

愛媛県出身の審判員で、国際試合を担当することができる国際副審の一人。前回取り上げた野村修さんと同じく、副審では4人のみのプロフェッショナルレフェリー。2018年のロシアワールドカップでは、副審の一人として派遣された。この日はJ1通算138試合目。分業化が確立された現代の副審としては珍しく、J2で56試合の主審経験がある。

副審2 村井良輔さん

滋賀県出身の1級審判員で、この日はJ1通算81試合目。J2通算202試合となっており、非常に経験豊富な副審である。

第4の審判員 植田文平さん

滋賀県出身の1級審判員で、普段はJ1とJ2で副審を担当している。J1通算64試合、J2通算105試合の副審を担当している。

0:00 キックオフ(14:03)

横浜FCボールでキックオフ。横浜FCの陣形を見て、ロングボールを蹴ってくると予測し、名古屋陣内の中盤にポジションを取った。この予測はしっかりと的中し、最適なポジションで監視がなされていた。

しっかりと陣形という状況を見て予測し、ポジションを取り、正しい角度と正しい距離で判定をする。この基本が最も大切で、細かいことではあるが非常に勉強になる。

★ 0:12 1stファウル 名古屋10 ガブリエル シャビエル⇒横浜FC30 手塚 康平

横浜FC30手塚康平選手がボールを展開する場所をさがしていたところプレースバックしてきた名古屋10ガブリエルシャビエル選手が後方から引き倒す形になり、ホールディングでこの試合最初のファウル。判定は妥当。池内主審も上記の通り最適なポジションを取っていたため、素晴らしい角度・距離で判定がされていた。

最初のファウルが早めの時間で軽めにあるとレフェリーは少し安心感を覚える人が多いと思う。

★ 1:08 タッチジャッジ(スローイン)

左サイドでパスを受けようとした横浜FC23斉藤光毅選手と名古屋4中谷進之介選手が並走する形となり、中谷選手の足に当たった後、斉藤光毅選手の股の間で右足内側に当たったように見えたが、横浜FCボールの判定。

このシーンに関しては、当たったタイミングがカメラではボールがタッチラインを完全に割った後なのか分からないが、名古屋ボールが正しかったように思える。中谷選手や周りの名古屋の選手も抗議はしなかったので、結果オーライではあるが、早い時間のタッチジャッジには気を付けたい。

タッチジャッジ一つ一つは些細に見えるが、そのミスだけで審判団への信用は簡単に落ちることがよくある。このシーンに関しては、主審の池内さんからも見づらいシーンで、おそらく副審1の山内さんからは全く見えないシーンであるので、池内さんが決めるしかないシーンである。

★★★ 4:15~4:22 展開が変わった時の池内主審のポジショニングの特徴 「縦⇒横」の動き

これは、個人の考えが強く、ポジショニングに関しては状況もあるので、正解はないが、ある程度レフェリーによって特徴が出る。分析で細分化してみる前に、90分間通しでさらっと見ていて気になっていたことが池内主審の展開が変わった時のポジショニングである。

比較することになり大変申し訳ないが、前回のシリーズで西村雄一主審の動きを分析したものが下図である。

西村主審の動きとしては、先に横への移動をすることで角度を作り出し、そのあと縦に動くことで距離を詰め、最後に修正をするというポジショニングを行っている。単純化すると西村主審の動きは、「横⇒縦」であるといえる。

一方池内主審の動きはどうだろうか

池内主審の動きとしては、先に縦への移動を行って距離を詰め、そのあと自身の考える理想的なポジションへ横の動きを用いて入るという動きをしているようにみえた。こちらも単純化すると池内主審の動きは、「縦⇒横」の動きであるといえる。

前提として「ポジショニングに正解はない」し、好みの問題である。私は以下の理由から、個人的には「横⇒縦」の方が好きだ。ただ、理想というだけであって、自身が試合を吹くときは、どうしても「縦⇒横」になってしまう。私のような未熟者には、後者の方が疲れにくいし、大外れしないからだ

①ポジションを修正するときにフロントランでの修正がしやすいから

②ボールを主審と副審で挟む状況である「R-B-A」の状況を作りやすいから

③角度として「斜め横から見る角度」を作りやすいから

端的に言うと、動きやすく、見えやすい「角度」を作ることができるからだ。毎回毎回繰り返しているように、正しい判定をする上で最も重要なのは角度だ。角度をとる上では、外から中へ見ることが理想ではあるが、審判を実際にやると外に出ていくことは非常に難しい。それを補うために、「横⇒縦」はメリットがある一方、予測が外れると遠すぎて見づらかったり、角度が最適じゃなくなることも多くある。

ポジショニングは一長一短ではあるが、それぞれのレフェリーに癖があるということを知ってもらえれば幸いだ。選手と同じく、技術や癖というものが審判にもある。審判は人間だから。

★ 7:02 副審2村井良輔さんのシグナルのきれいさ

副審2を担当した村井良輔さんがスローインを示すシグナルがきれいだったので、勉強になったので、掲載。

副審で難易度が高いのはオフサイド判定であるが、残りの9割の時間は見栄えが大切な部分である。自信がありそうで、ピシッとしたシグナルは選手たちにも伝わる。

★ 7:30 タッチジャッジ(スローイン)

副審2の村井良輔さんの目の前で、名古屋27相馬勇紀選手と横浜FC7松浦拓弥選手がボールを奪い合い、タッチラインギリギリのところで松浦選手にボールが当たったとして、名古屋ボール。横浜FC3マギーニョ選手が村井さんに抗議を激し目にしていたため、池内主審は笛を吹いてマネジメント。必要なマネジメントだったと思う。

このシーンに関しては、映像ではよくわからないが、村井さんが最適の角度で見えていたため、正しかったと考える。ただ、距離が2m程度だったため逆に見えづらいという現象も審判には起こりうる。距離は近すぎても判定しづらいのだ。10ヤード(9.15m)程度の最適な距離が最も見やすい。

★8:55 池内主審のポジションを再度確認

名古屋がボールを保持して、比較的ゆっくりとしたビルドアップをしているときに、池内主審は横浜FC30手塚康平選手とぶつかりそうになり、細かいサイドステップでよけた。

プレーエリアの予測からして、先に横に動く「横⇒縦」の動きをしていれば、もう少し余裕を持てたかもしれない。

ただ、「横⇒縦」の動きの典型の西村主審も前回分析した試合では、選手のプレーエリアに入って、邪魔をしてしまうシーンがあった。これはポジションを語ることが結果論でしかないということの証左であると理解いただければと思う。

ただ、あのスピードのビルドアップだと、私の理想は外側から監視することなので、横に速めに動きたいと思う。

★★ 【やっぱり距離も大事】 9:31 ファウル 名古屋2 米本 拓司⇒横浜FC6 瀬古 樹

自陣深い位置で、横浜FC6瀬古樹選手がボールを受けたところで、プレッシャーをかけた名古屋2米本拓司選手がスライディングタックルをしたところで反則の笛。

このシーンに関しては、グレーゾーンで判定が審判員によって分かれるシーンだと考える。

見方①ボールをつつくことができており、接触は軽微なためノーファウル

このシーンで米本選手は、ボールをつつくことができており、瀬古選手の右足をかすめているが、その接触が原因で転倒するほどの接触ではないと判断し(=不用意なタックルではない)、ノーファウルとする見方。

見方②ボールをつつく際の接触が不用意なもので、ファウル

見方①にある通り、足は接触しており、その接触が原因で倒れたとし、不用意なファウルタックルとして、笛を吹く見方。

私個人としては、この程度の接触はノーファウルでいいと考える見方①を支持する。ただ、それはスロー映像を見たからである。

このシーンを判定する上で、とても難しいのが状況とそれに応じたポジショニングである。この状況はDFラインでいわば普通はファウルが起こりそうにない状況でレフェリーとしては、「横浜FCがビルドアップに成功するから前の方にポジションを取ろう」と考えるのが自然である。このシーンでも池内主審は前の方にポジションを実際に取っていたし、角度は良い角度で見れていたようにうかがえるが、微妙な接触を見極めるには距離が遠すぎた。

繰り返し、角度が大切だといい続けているが、微妙な接触を見極めるためには理想の距離にいることが大切である。理想の距離はこれも繰り返し言っているが、10ヤード(9.15m)程度の距離である。

★★★ ビルドアップが前線の選手のプレスにはまった時の対処法(9:31の判定の前段階)

今回のシーンでは映像から推測するに、25mくらいのところから判定しているように見える。距離を詰めるためには、どう予測すればよかったかを考えてみたい。

①9:19~9:23 横浜FCの安定したボール保持

②9:24~9:25 横浜FC6瀬古樹選手の3マギーニョ選手へのタッチライン際へのパスが弱い

③9:25~9:26 マギーニョ選手のトラップが大きくなったところを名古屋27相馬勇紀選手がプレッシャーをかける

④9:26~9:30 マギーニョ選手がした瀬古選手へのリターンパスが弱いのを見た2米本選手がプレッシャー開始。呼応して名古屋10ガブリエルシャビエル選手・11阿部浩之選手がパスの出口をふさぎに行く

⑤9:31 接触が起きる

①の段階では、レフェリーは前目のニュートラルポジションと勝手に呼んでいる「ボール非保持チームのDFとMFの間」を取り、横浜FCの攻撃に備えたポジションを取ろうとする。

理想的には②の段階で少し重心を後ろ寄りにしておきたい。この段階で何かが起こりそうな気配を読めると最高。私自身はこのタイミングだとまだできないと思う。

③の段階では必ず危険察知スイッチを入れたい。そして、重心は後ろ目にして、何か起こりそうになったらスプリントをかけて距離を詰められるようにしたい。

④の段階では、もうすでにスタートを切って、距離を詰めに行きたい。ほとんどの場合で無駄走りになるが、今回みたいに接触が起きて距離が遠いと説得力が無くなってしまう。

⑤の接触時点で、10ヤード程度の理想の距離にいるのが最高だが、現実的には15mくらいまで詰めておきたい。

以上のように、プレスの状況を見て、①サイドに追い詰められたこと・②連動したプレスが始まったことをきっかけに、しっかりと準備できるレフェリーになりたい。たとえ無駄走りになったとしても。ただ、プレスをはがした時のリスクもあるので、これも繰り返しになるがポジショニングは結果論でしか語れず、一長一短である。

そして加えて言うと笛の強さももしノーファウルだったときに、名古屋のビッグチャンスとなっていたことを考えると弱かった。ファウルはある程度の長さで吹くことが必要だと再び実感する結果となった。

★★ 10:25 池内主審の縦のポジショニングが最高の角度と距離に

左サイドからオーバーラップした横浜FC14志知孝明選手のクロスに対して、23斉藤光毅選手がヘディングシュートをフリーでしたシーン。このシーンにおいて、池内主審は最高の角度と距離でヘディングシュートを見届けている。これは、池内主審が「縦⇒最適なポジションへの移動」という動きをしたからであり、私が好きだといっている「横⇒縦」の移動をしたときよりおそらく良いポジションで監視している。ポジショニングは一長一短で、結果論でしか語れない。今日のキーワードである。

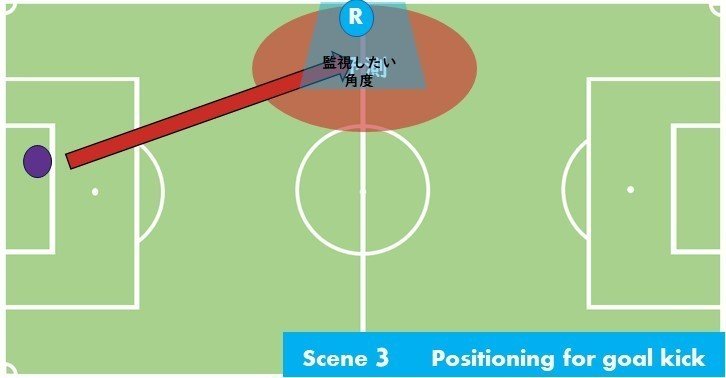

★★ 10:59 ゴールキックへのお手本のポジショニング

この日最初のゴールキック。名古屋GK1ランゲラック選手はタッチライン際にロングボールを蹴ろうとし、両チームの選手はタッチライン際に密集した。名古屋が競り合いに勝って、攻撃に移行した時に「R-B-A」を作るためには、池内主審がとった位置(Rの○)が最適だし、競り合いの判定を真横でするために非常に素晴らしいポジション取りをしていた。名古屋は継続して、タッチライン際にロングボールを入れていったので、この動作を90分間怠らず続けていた池内主審はさすがJ1主審と言ったところである。

予測はしっかりと的中し、競り合いの判定を安定して90分間行い続けていた。競り合いの判定はあまり目立たないが、基準付けが非常に難しいので、素晴らし買ったと考える。ゴールキックになった瞬間にしっかり次の展開を予測して、アウトオブプレー中にポジションを修正する。基本であるが、疎かにするとミスにつながってしまうので、非常に勉強になった。

9:31以降のシーンは反則疑惑のあるシーンがなく、ある程度試合が落ち着いていた。

0-15分のまとめ

試合のは入りの15分で反則は2つとフェアなサッカーが展開されていたが、きわどいタッチジャッジやビルドアップではまったところの接触など審判団泣かせのシーンは多くあった。その中で、議論の分かれるシーンもあったが、10分以降落ち着いたことからここまでのコントロールは問題なく進んでいるといえる。

次の15分は試合が一般的に落ち着いてくる時間帯だが、どのようになるかしっかり分析していきたい。

この試合を分析したシリーズ

#2-0 速報編(話題となったシーンの分析)

過去のWRAシリーズ(マガジンでまとめてます)

この試合のハイライト

もしよろしけれサポートいただけると幸いです いただいたサポートは、自身の審判活動の用具購入に使わせていただきます。