「清里」と「軽井沢」の差はなぜ産まれた?

記憶を辿ってみると、90年代中盤までは清里も十分賑やかでした。バブルの余韻はまだまだ残っていたからです。

夏休みには二泊三日の家族旅行で長野へ行くこともしばしば。宿だけ決めておき、あとは道路地図や『るるぶ』等のガイドブックを観ながら旅行をプランを立てて出発するのが常でした。

清里もその途中で寄った記憶がありまして……もっとも立ち寄ったのは美術館とか土産物店といった場所だったはず。美術館は母と姉の趣味趣向ゆえで、自分もよく分からないなりに鑑賞していた。そんな場所でした。

その時に「山梨県の原宿」と呼ばれた清里駅前の商店街も通過しました。タレントショップに限らず、原宿にありそうなお店がズラリと軒を連ねている状況。人通りもありましたが、何か違うわねぇ、などと母親が言ってたような気がします。違和感がある、と言いたかったのでしょう。

そんな清里が「メルヘン廃墟」と称されてしまうのは寂しい気もしますが……ここで「軽井沢」と比較するのは少々酷でしょう。そもそも清里と軽井沢では取り巻く環境が全く違います。記事内ではこう書かれてますが、

実は清里も、東京都内からの距離は、軽井沢とほとんど変わらない。唯一、リゾート地として軽井沢に勝てないポイントがあるとしたら、温泉施設がない点だろうか。なにしろ軽井沢は温泉が出る。あの星野リゾートを生み出した『星野温泉』があるのだ。そりゃあイメージ抜群だろう。

両者で圧倒的に違うのは交通の便。とりわけ軽井沢では90年代に劇的な変化がありました。

それまで信越本線と国道18号による碓氷峠越えしかなかった交通網が、まず93年に上信越道の部分開通(藤岡IC~佐久IC)に伴い碓氷軽井沢ICも設置され車でのアクセスが改善。さらに長野五輪の開催決定に合わせて長野新幹線(現:北陸新幹線)がフル企画での建設が決定し、開催前年の97年に開業。すると東京から軽井沢までは最速で1時間15分程度と圧倒的に短縮されて、鉄道及び車でも日帰り旅行が容易になったのですね。

それが2000年代に入るとバブル後に起きた新たなる観光思考、いわゆる「安・近・短」と合致したのでしょう。そこで地元では避暑地や保養地、別荘地であるという「軽井沢らしさ」を全面に押し出し、お店もタレントショップではなくそれらを分かりやすく体感できる方向へ鞍替えしていった……それが今なお賑わう軽井沢に繋がっていったと思います。

清里はその辺でも差があり、中央道からのアクセス改善こそされたもののそれ以外には極端に変化が無いのですね。つまり転換できるきっかけが一度も無かった。それが清里にとっては不運だったのかもしれません。

……とはいうものの「清里らしさ」は間違いなくあるんです。

何年か前に仲間内で長野へ泊りがけの旅行に行き、その時に清里へも寄りました。人通りも少なくひっそりとした駅前を抜け、山へ登っていくとそこにあったのは「清泉寮」でした。

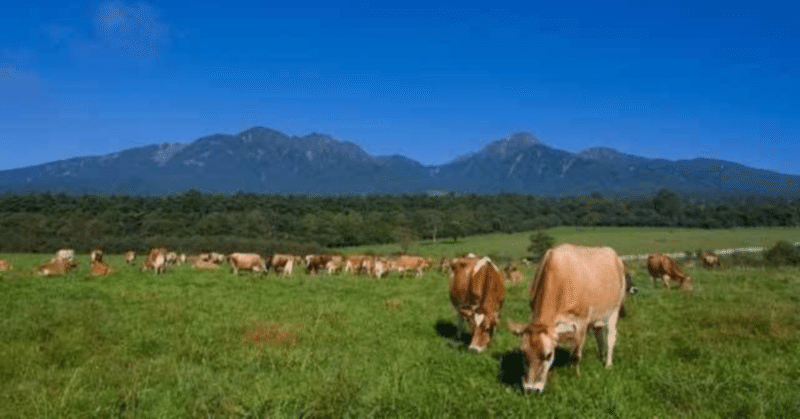

駅前のひっそり感とはうってかわって、実に賑やか。とりわけ名物のソフトクリームには大行列が出来てて、自分も食べましたがこれは美味しい。広い草原や牧場の向こうに山が眺められるロケーションも実に良かった。

記事内でも触れられていたとおり、清泉寮以外にも間違いなく良いスポットはあるのです。ただ駅前のところだけ変にクローズアップされ、面白おかしくネタにされてしまうために損をしている。結局そこでしょう。

転換のきっかけは来るでしょうか。計画中の中部縦貫自動車道も少しずつ動き始めたばかりです。再びごった返すとまではいかなくとも、先のような「メルヘン廃墟」なる汚名を返上して、清里の名誉挽回が来る日を祈るばかりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?