上司・部下の関係と具体・抽象の関係(前編)

戦略コンサルタントのアップルです。

先日、ツイッターで「具体⇔抽象トレーニング」(細谷功著)という本をご紹介しました。細谷さんはもともとコンサルティングファームにいらっしゃった方で、この手の思考法に関する良著を何冊も出していらっしゃいます(アップルも過去に何冊か読んだことがあります)。

本書は細谷さんの最新作です。1年ほど前の2002年3月に出版されています。タイトルのとおり、具体と抽象との関係や、具体と抽象とを行き来しながら思考することの重要性について、様々な角度から論じた本です。

戦略コンサルティングの仕事をしていると、半ば無意識に具体と抽象とを使い分けたり、具体と抽象とを行き来しながら思考を深めているため、書いてある内容に大きなNewはなかったですが、具体と抽象というテーマについてこれだけ体系的にまとめた本は見たことがなく、「いや、このテーマで一冊書けるのはやや変態的。あっぱれ」という感想を持ちました。そしてアップル自身の頭の整理にもなりました。

具体と抽象とを行き来する頭の使い方は、戦略コンサルタントに限らず企画系の仕事をする人にはあまねく求められると思います。「思考力や説得力に深みを持たせたいんだけど、今一つ切り口ややり方がわからない」という悩みをお持ちの方にはヒントにあふれる本だと思いますので、ぜひ手にとってみてください!

さて、本書でどのように具体と抽象が論じられているかは、アップルがここで解説するまでもなくぜひ本の方を読んでいただきたいのですが、個人的には上司と部下の関係やコミュニケーションについて書かれていた箇所がとても秀逸だと感じたので、その部分だけ(多少アレンジして)ご紹介します。

上司・部下の関係を具体・抽象で捉えると?

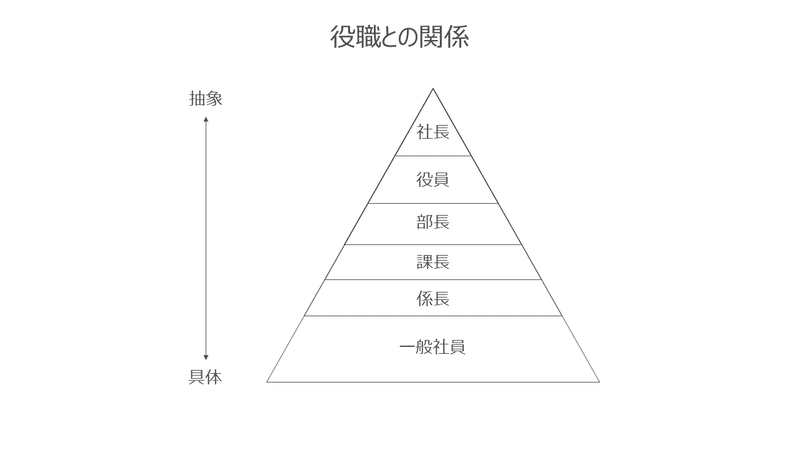

本書は全体を通じて具体⇔抽象の関係を「ピラミッド構造」で捉えています。そして上司と部下との関係についても、「上司は抽象側を担い、部下は具体側を担う」というとらえ方をしています。

この捉え方はとてもシャープだと感じます。仕事は抽象度が高くなればなるほど、自由度が大きくなると同時に、難易度も高まります。だからこそ経験やスキルに長けた役職上位者ほど、ピラミッドの上部を担うのです。この整理はとてもしっくりきます。

ちなみに社長、役員、部長、・・・という役職をこの具体・抽象ピラミッドに当てはめると次図のとおりとなります。役職上位者ほどピラミッドの上部(抽象度のより高い領域)を担っていると整理できます。社長がもっとも抽象的なミッションを担っているというのは、社長が「経営をどう回すか」や「会社をどう成長させるか」など抽象度の高いイシューを扱うことからもよくわかるのではないかと思います。

上司・部下の関係には幅がある

上司部下の関係は大枠としてはこうなのですが、細谷さんの本では、上司と部下の役割分担には幅があるということも論じています。上司と部下の業務の境界線はファジーなものであり、上司がどこまで部下に任せるか次第で境界線は変動するということです。

部下の力が弱くて指示を具体的にかみ砕かないとアウトプットが出ない場合は、上司がピラミッドの下の方まで下りてきて超具体的な部分だけを部下に任せます(上図の左側)。一方で、部下が力がある場合や部下の育成のために思い切って任せる場合は、上司はピラミッドの上の方だけを担い、それより下の大部分は部下が担います(上図の右側)。

このように、指示の出し方には抽象度(あるいは具体度)の幅があり、上司は自身のマネジメントスタイルや部下の力量などに応じてどこで線引きするかを判断しているというわけです。

超重要:指示の具体性とアウトプットの幅は関係する

以上の整理学自体がかなりためになるのですが、細谷さんはここからさらに踏み込んで、指示の具体性とアウトプットの関係についても論じています。それを図解したのが次図です。

左側が具体的なレベルで指示する、すなわちピラミッドの底辺に近いところで指示をするケースです。指示の具体性が高いということは、アウトプットの自由度が少ないということでもあるので、部下から上がってくるアウトプットの質のボラティリティ(=期待値とのギャップ)はあまり大きくありません。つまり構造的に概ね期待値通りのものが出てくるということです。

一方で右側は、抽象的なレベルで指示する、すなわちピラミッドの上部に近いところで指示をするケースです。この場合はアウトプットの自由度が高いがために、上司の期待値を大きく下回るアウトプットが出てくるケースもあれば(はずれ)、逆に想定以上にいいアウトプットが出てくるケースもあります(あたり)。つまり、アウトプットの振れ幅が大きいということです。

一般に「指示は明確で具体的に」というようなことが言われるかと思います。あいまいな指示はよくなく、極力かみ砕いて指示を出すべきという考え方です。しかし上記の指示の抽象度とアウトプットとの関係は、一概に指示が具体的な方がよいとは言い切れないことを示しています。指示を具体的に出すことは、仕事における不確実性、すなわちリスクを減らすことにはなりますが、一方で期待以上のアウトプットは出にくくなります。一長一短あるということです。

この構造を理解しておくことは、部下をマネジメントする上でとても大事だとアップルは考えます。リスクをとれない局面では極力具体的に指示を出しアウトプットをコントロールすべきですが、リスクをとれる局面も含めこのやり方ばかりをしていては、上司が想定する以上の(言い方を変えれば、上司の力量以上の)アウトプットは出ないことになってしまいます。これは、部下の力を生かし切れていないという意味で機会損失と捉えることもできます。

別の言い方をすると、上司が思いもよらないような「ホームラン」を部下に打たせるためには、バクっと抽象度の高い指示を出し、自由に泳がせることも時には必要ということです。

戦略コンサルの現場の話は続編で

こうしたマネジメントの考え方は、戦略コンサルティングの現場でもかなり大事だと感じています。戦略コンサルティングではどのようなマネジメントが行われているのか、それと今回の記事で整理した内容とはどう関連するのかについては、続編として次回の記事で紹介したいと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?