「らんまん」OPの植物を特定してみた

NHK連続テレビ小説(朝ドラ)「らんまん」のOPに出てくる植物について、雑草好きの素人が画像認識AI片手に特定を試みました。植物ガチ勢の皆さんのご指摘お待ちしています。

OP映像のスクリーンショットに対して、「牧野日本植物図鑑」インターネット版の頁画像を引用しています。

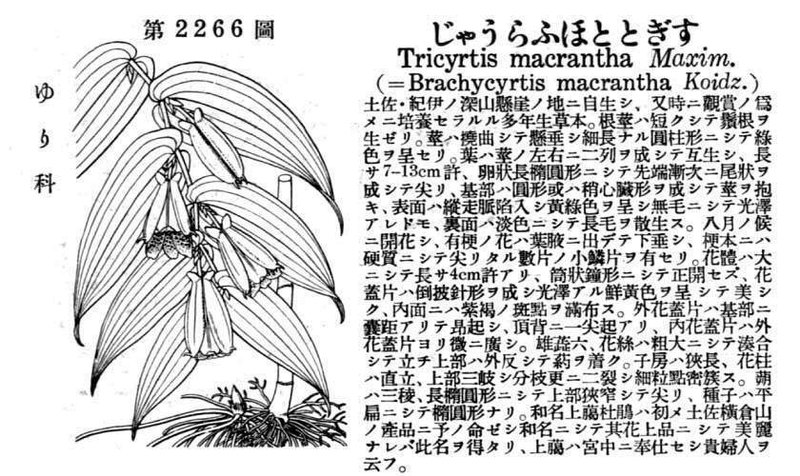

ジョウロウホトトギス

第2266圖

ゆり科

じゃうらふほととぎす

Tricyrtis macrantha Maxim.(=Brachycyrtis macrantha Koidz.)

土佐・紀伊の深山懸崖の地に自生し、又時に觀賞の爲めに培養せらるる多年生草本。根莖は短くして鬚根を生ぜり。莖は撓曲して懸垂し細長なる圓柱形にして線色を呈せり。葉は莖の左右に二列をして互生し、長さ7-13cm許、卵状長橢圓形にして先端漸次に尾狀を成して尖り、基部は圓形或は稍心臓形を成して莖を抱き、表面は縦走脈陥入し黄緑色を呈し無毛にして光澤あれども、裏面は淡色にして長毛を散生す。八月の候に開花し、有梗の花葉は腋に出でて下垂し、梗本には硬質にして尖りたる敷片の小鱗片を有せり。花體は大にして長さ4cm許あり、筒狀鐘形にして正開せず、花蓋片は倒披針形を成し光澤ある鮮黄色を呈して美しく、内面には紫褐の斑點を滿布す。外花蓋片は基部に嚢距ありて昴起し、頂背に一尖起あり、内花蓋片は外花蓋片より微に廣し。雄蕋六、花絲は粗大にして湊合して立ち上部は外反して葯を着く。子房は狹長、花柱は直立、上部三岐し分枝更に二裂し細粒點密簇す。蒴は三稜、長橢圓形にして上部狭窄して尖り、種子は平扁にして橢圓形なり。和名上﨟杜鵑は初め土佐横倉山の產品に予の命ぜし和名にして其花上品して美麗なれば此名を得たり、上﨟は宮中に奉仕せし貴婦人を云ふ。

画面中央のスケッチは主人公・牧野万太郎のモデルになった牧野富太郎博士の実際のスケッチを元にしているようです。「ホトトギス」というと紫の斑点がある花を思い浮かべますが、平行脈の葉を見ると仲間であることがわかります。

ヒメノボタン?

早くもわからない…

作品的に、高知県で絶滅危惧種に指定されている「ヒメノボタン」かな?と思いました。

第3231圖

のぼたん科

ひめのぼたん

一名 くさのぼたん, ささばのぼたん

Osbeckia chinensis L.

年生の木様草本にして高30cm許。根は短くして木質,分枝,柑黄色。茎は緑色,直立,単一或は分枝,四稜.稜に細毛あり,粗剛毛あり。葉は対生,無柄,披針形,全辺毛頭,鈍円底,略ぼ抱茎,斜臥せる細毛ありで葉緑の方に密なり。葉脈は三乃至五条或は七条縦通す,1-6cm長,1-1.5cm幅あり。花は殆ど無柄,通尋枝頭に密集し,時側枝端には一花の者あり,花下には数葉或は少数葉を伴ひ、叉卵形の苞あり。萼の下部広楕円形の筒を成し,上半緑毛ある四裂片と成る,萼片は卵形、回旋襞,裂片間各一束の鬚毛あり。花瓣は多少歪形,四片,十字形,回旋襞,紅紫色、細脈あり。短倒卵形、無柄,上縁は略ぼ截形、細毛あり。雄蕋は八,萼筒の上部に生じ,蕾時に在ては其花絲を以て下方に曲りたれども花開けば上向して一方に傾く。花絲は白色上部に一節あり,葯は黄色,披針形,上部は嘴状と成り嘴頂に一葯孔ありて花粉を吐出す,基部は小短筒と成りて花糸の尖端之れに入りて節合す。子房は萼筒内に在り,四胞,多卵子四胎座に着き,?生,一花柱頂生,一方に傾く。基部の少数毛あり。柱頭は単頭形。果実は蒴,簇集,広楕円形、宿存萼の筒内に沿着す,四室,胎座肥厚,多数の種子を着く。種子は砕小,褐色,略ぼ歪腎臓形,彎曲的に並びし乳頭紋あり。我邦暖地の産,向陽の草中に生じ,夏秋の候に美花を発らく

ちなみに「姫の牡丹」ではなく「姫野牡丹」です。カラスノエンドウとかもそうです。

ノジギク

…とスケッチに書いてあります(笑)でかいテレビで見るとわかります。牧野博士が発見して名前をつけたキクの仲間です。

第130圖

きく科

のぢぎく

Chrysanthemum morifolium Ramat. var. spontaneum Makino.

我邦中部以西近海山麓等生ずる多年生草本。莖は高さ60-90cm許、通常中部に於て三岐し、梢に小枝を分つ。葉は互生して柄あり、卵圓形にして三乃至五片羽裂し、裂片に少數の鋸齒を有し、葉底は心臓形を呈す。秋時頭状花を略繖房状に排列して花徑3cm 内外あり、周邊に白色稀に帶黄色の舌状花を駢べ、中心なる管狀花は黄色なり。本品學問上家植菊の原種なり。和名野路菊の意にして著者の命名に係る。

キクの仲間は似た見た目の植物ばかりなので、見分けがつくようになったら植物特定上級者だと思います。

バイカオウレン

第1話のタイトルにもなっています。牧野博士がこよなく愛した花だそうです。

第1711圖

きつねのぼたん科

ばいくわわうれん

一名 ごかえふわうれん

Coptis quinquefolia Miq.

諸州山地の半陰處に生ずる多年生常緑小草本にして高さ8cm内外あり。根莖は多少肥厚して稍長く多數の黄色鬚根を有せり。葉は根生して叢出し長柄を有し、五裂す。小葉は厚質にして倒卵形下部楔形をし、二三淺裂し、鋭齒を有す。春日、葉心より直立せる帶紫色の花莖を抽き單一にして中部鱗狀の一小苞あり、頂に白色の兩性花を單生す。萼は五片にして花瓣様を呈し、倒卵状長橢圓形鈍頭、長さ5-9mm。花瓣は有柄にして黄色の柄杓を状を成し蜜槽と化せり。花中に多雄蕋及び數心皮を有す。花後蓇莢は有柄、長さ8mm許、輪狀繖形に排列す。一變種に根莖蔓狀を成す者あり、つるごかえふわうれん(var.stoloniferaMakino)と云ふ。和名は梅花黄連の意にして其花容に基きて云ひ、五加葉黄は其葉形うこぎに似たる故云ふ。

花言葉は「情熱」。これからのドラマの展開が楽しみですね。

フジバカマ

秋の七草の一つです。そばを飛んでいるのは、この花を好む「アサギマダラ」という蝶です。

第235圖

きく科

ふぢばかま(蘭草)

Eupatorium stoechadosmum Hance.

河畔の地に野生する多年生草本なれども觀賞の爲め往々庭園に栽ゑらる。根莖横走し、莖は高さ1m餘、圓柱形にして毛なし。葉は對生し、三裂して葉面多少光澤あり、上部の葉は往々單一、葉緣に鋸齒あり、生乾きの時佳香を發す。秋日梢頭に淡紅紫色花を繖房狀に攅簇す。頭狀花は少數の管狀花より成り、花柱長し。秋の七草のーにして、煎服すれば利尿に效あり。支那にては有名なる草にて其香ある爲め之れを佩び或は其湯に浴し、或は頭髪を淨むるに使用せしものにして香草或は香水蘭等の別名を有す。

岩国の錦帯橋の近くで実際にこの花と蝶のセットを見かけました。

カリガネソウ

またもやスケッチに「カリガネソウ」と答えが書いてあります。小さくて可愛い花ですが、異臭がするそうです。

第553圖

くまつづら科

かりがねさう

一名 ほかけさう

Caryopteris divaricata Maxim.

原野•山足等生じ、強烈なる不快の臭氣ある多年生草本にして高さ1m内外、方形の莖は立ちて枝を分つ。葉は對生して短柄あり、廣卵形にして邊緣に鋸齒あり。秋日、梢に分枝して疎らに紫碧色の花を開く。緑萼小にして五裂。花冠の下は筒状を成し、上は兩唇に分れて大に開口し、下唇の中片長し。雌雄の兩蕋長く花冠の外出で、花態頗る奇なり。漢名 蕕(誤用)。和名 雁草 一名帆掛草 は共に其花形に基きし稱なり。

身近な臭い雑草といえば「ヘクソカズラ」があります。、こちらも花は可愛いのに、あんまりな名前です。

第347圖

あかね科

へくそかづら (牛皮凍)

一名やいとばな さをとめばな

古名 くそかづら

Paederia chinensis Hance.

山野藪叢邊に多き多年生の草狀藤本。莖は左方に纒繞して長く伸び、大なるものは稀に1.5cmの徑あり。葉は對生して葉柄あり。橢圓形乃至細長卵形を呈し、毛あり。葉間托葉を有す。夏日葉腋に短梗を出だして花を着け、或は枝末に穗を成すことあり。花冠は鐘狀にして灰白色を呈し、内面は紅紫色にして毛多し。果實は徑6mm許、圓くして黄熟す。全體に臭氣あり、故に屁糞蔓の和名あり、或は屁臭さかづら名もあり。漢名 女靑(誤用)

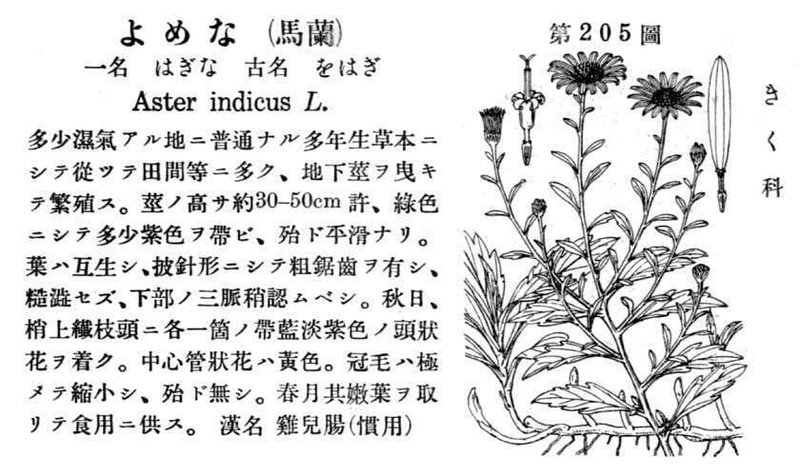

ヨメナ?

キクの仲間でしょうがこれだけでは素人にはさっぱりわかりません。ヨメナっぽい?

第205圖

きく科

よめな (馬蘭)

一名はぎな

古名をはぎ

Aster indicus L.

多少濕氣ある地に普通なる多年生草本にして從って田間等に多く、地下莖を曳きて繁殖す。莖の高さ約30-50cm許、緑色にして多少紫色を帶び、殆ど平滑なり。葉は互生し、披針形して粗鋸齒を有し、糙澁せず、下部の三脈稍認むぺし。秋日、梢上纖枝頭に各一箇の帶藍淡紫色の頭狀花を着く。中心管狀花は黄色。冠毛は極めて縮小し、殆下無し。春月其嫩葉を取りて食用に供す。漢名 難兒腸(慣用)

ちなみに、キクの仲間は花びらに見えるもの一つ一つが花である「集合花」です。

ガマズミ

スケッチでネタバレ第3弾。赤い実は食べると甘いそうです。図鑑にも「小兒往々採り食ふ」とあります。

第310圖

すひかづら科

がまずみ

Viburnum dilatatum Thunb.

山野に自生するも時に人家に栽ゑらるる落葉灌木にして嫩枝に毛あり、高さ1.5−2.5m許に達す。葉は對生し、廣き倒卵形或は圓形を成し、短く尖り、邊緣に不齊の齒牙を有し、表裏共に毛あり。初夏、枝端に多數の白色小花を繖房狀に攅簇す。花冠は五深裂し、五雄蕋あり。後枝端に相集まりて紅色の漿果を結び、小兒往々採り食ふ。稀に黄實の品あり、之をきんがまずみ又きみのがまずみと云ふ。漢名 莢蒾(慣用)

私が幼稚園児だった頃は、園で配られた冊子に食べられる草花の紹介がありましたが、今はどうなんでしょう。アケビとか食べてみたかった。

オオキツネノカミソリ

「牧野日本植物図鑑」に載っている「キツネノカミソリ」より葯がびよんと飛び出ているのが特徴らしいです。花の形を剃刀に、色をキツネに例えたとか。

第2165圖

ひがんばな科

きつねのかみそり

Lycoris sanguinea Maxim.

山麓原野生ずる多年生草本。春日外面暗黒色を帶びたる球形の襲重鱗莖より葉を生ず。葉は稍幅廣き線形にして鈍頭を有し質柔くして白緑色を呈す。晩夏に葉枯死して後、赤褐綠色にして質軟かなる花莖を抽くこと30-45cm許、莖頂の膜質苞内より長さ5-7cmの小花梗を繖出し黄赤色の花を着生す、一花莖に三五花許ありて稍外方に傾く。花蓋は六片して反卷せず長さ6cm、幅9mm許、下部は筒状を成す。六雄蕋は花蓋喉部に着生し、彎曲し、花蓋より超出せず。花柱は長く、絲状を成す。子房は下位にして緑色を呈し、三室、花後實を結ぶ。種子は球形にして大なり。有毒植物のー。和名は狐の剃刀の意にて其葉狀に基く。

キイレツチトリモチ

キノコかと思いきや、「キイレツチトリモチ」という寄生植物だそうです。トベラやシャリンバイなど、植え込みとしてもよく見かける木に寄生するとか。

第1898圖

つちとりもち科

きいれつちとりもち

一名とべらにんぎゃう

Balanophora tobiracola Makino. (=Balaneikon tobiracola Setchell.)

樹下に生ずる多年生寄生草本。雌雄同株なり。高さ3-10cm許、とべら(或はしゃりんばい)の根端に寄生す。根莖は肥厚にして數塊集合し、黄色を呈し、痴點なし。花莖は直立或は傾上し、多肉にして淡黄色の鱗片鱗次す。花候は十、十一月。花穗は白色、卵状長橢圓形或は卵形を成し、穂面に細徵なる無數の雌花を密布し、花間に倒卵圓形の一體を多數に交え、且つ大なる雄花を疎に穂面に散點す。雄花は有柄、花蓋三片ありて花心に無柄の三葯を具へ、花粉白し。雌花の子房は無柄或は有柄にして橢圓形を成し中に一卵子を容れ、頂に長花柱あり。九州に産す。本品は蓋し琉球產のB.WrightiiMakinoと同種乎、否乎。和名は喜入土鳥黐の意なり、喜入は薩摩揖宿郡の一地名して本品初め此地に於て採集せらる由て其名を得たり、とべら人形は此種とべらの根寄生し其形貌人形如ければ斯く云ふ。

寄生植物で有名なのは、クリスマスの飾りにも使われる「ヤドリギ」ですね。

カンラン

「カンラン」、漢字では寒蘭と書くランの仲間です。高知県の牧野植物園内「土佐寒蘭センター」では、愛好家による寒蘭のコレクションが観覧できるらしいです。(激ウマギャグ)

第2045圖

らん科

かんらん

Cymbidium Kanran Makino.

我邦地諸州の乾燥せる山地南面の闊葉樹林下に生ずる多年生草本にして又観賞の爲め培養せらる。多くは所謂しゅんらん即ちほくろと混生すれども其葉を檢すれば之れを識別すぺし。根は粗大なる鬚狀を成して長く叢出す。葉は叢生し、卵形を成せる一僞鱗莖に三四條根生して常線革質、廣線形にして漸尖し、深緑色して表面稍光澤あり、邊縁は平滑或は微しく糙澁しほくろの如く強く粗糙ならず。晩秋、葉側に一梗を抽くこと葉より低く、頂に五六花を總狀に着く。花は徑5-6cm許ありて幽雅なる清香を放つ。花蓋片は線状披針形にして銃尖頭を有し、外花蓋は開出し內花蓋は梢相接して立てり、花色は淡黄緑色品をせいかんらん(f. viridescens Makino)と云ひ、帶紅紫色品をしかんらん(f. purpurascens Makino)と云ひ、帶紅色品をべにかんらん(f. rubescens Makino)と云ひ、緑色にして紫暈ある品をよごれかんらん(f. purpureo-viridescens Makino)と云ふ。脣瓣は無柄にして花蓋片より短く、稍三裂して反卷し、白色にして紫斑あり。蕋柱は立ちて微しく前方に弓曲す。葯蓋は半球形、花粉塊は四穎、黄色。子房は下位、狭長なり。和名 寒蘭は晩秋初冬氣候漸く寒冷なる時花さく故云ふ。漢名 草蘭(誤用)

ツバキ

ここからは季節を感じる花が続きます。

まずは冬の「ツバキ」。サザンカとよく似ていますが、開花時期や花の落ち方の違いの他、葉を透かしてみたときの様子でも見分けられるらしいです。透かしたときに中心の葉脈が黒くなるのがサザンカらしく、これはそうではないのでツバキ(のはず)。

第984圖

つばき科

つばき (山茶)

Camellia japonica L.

邦内諸州山地に生ずる常緑喬木にして共變種は觀賞品として普く庭園に栽植せらる。全體無毛にして、繁密なる綠葉は有柄にして互生し、橢圓形にして短く尖り、葉緣に細鋸歯を有し質厚くして平滑なり。春日、枝端に無柄の大形花を着け、下に向ふて開き、赤色を呈す。緑色の萼片は花芽の鱗片と共に覆瓦襞を成し、花瓣五片は正開せずして下向し、基部は相聯合す。雄蕋多数單體を成して花冠の基部に附着し、花心に無毛の一子房ありて花柱は三裂す。蒴は球形にして果皮厚く、胞背開裂を成して暗褐色の大なる種子二三を出す、此種子より椿油を搾取す。自生の品をやぶつばき又はやまつばきと稱す、園藝品には種々の種類あり。和名は厚葉木の意と云ふ、又津葉木の義にて葉に光澤ある故云ふならんとも言はる、椿は和字にて春盛んに花さく故此字を作りしなり。支那の椿(ちん)と混同すべからず。

ソメイヨシノ

だと思うのですが、違う桜だよ!ということであればお知らせください。

図鑑に「おめぇは生粋の江戸っ子じゃねぇ!」って書いてあって笑う。

第1311圖

いばら科

そめゐよしの

Prunus yedoensis Matsum.

近來朝鮮濟州島に本種の自生あるを知りしと雖も普通に多く栽植せらるる者は蓋し其系統を異にせるものならんと考ふ。學者に由ては之れをうばひがんとおほしまざくらとの一間種ならんと考へしことあり。落葉喬木にして高さ7m内外に達す。樹膚へ灰色、枝條四方に擴がり、嫩枝は有毛又は無毛なり。葉は互生有柄にして廣倒卵形を成し先端急尖し長さ8cm内外、邊緣に鋭き重鋸齒を有し表裏は葉柄と共に稀薄なる細毛あり、成長するに從ひ表面の光澤を增す。四月初旬、新葉に先ちて花を開き枝上に滿ちて極て華麗なり。花序は繖形状を成して淡紅白色の數花を着け、花梗は長くして細毛あり。萼は短筒狀にして細毛を生じ五萼片は平開す。花瓣は五、橢圓形にして瓣端凹頭を呈す。多雄蕋。花柱に微毛を生ず。核果は球形にして熟すれぱ紫黒色をし徑7-8mm許、多汁なり。和名染井吉野は其初め東京染井の植木屋より攘りたるに由る、元來植木屋にて之を吉野と呼び名所吉野山の櫻に擬したる美稱なれども斯く單に吉野と調へば真正なる吉野の山櫻と混雜するを以て玆に明治五年始めて染井吉野なる呼名を生ぜしなり。本種は明治維新直前頃に始めて東都に出生せし者にて畢竟江戸の櫻には非ざりしなり故にyedoensisは適切なる種名なりと言ふを得ず。

お花見で人気ですが弱い木らしく、近年あちこちで老木化して対策が大変みたいです。

キンモクセイ

キンモクセイの香りがすると、秋を感じます。

条件によっては同じ年に2回開花のピークが来るらしく、ちょうど昨秋、私の住んでいる地域では二度香りを楽しめました。

第655圖

ひいらぎ科

きんもくせい (木犀ノ一品、丹桂)

Osmanthus fragrans Lour. var. aurantiacus Makino.

支那原産にして觀賞の爲め庭園に栽植する常緑樹。高さ4m餘に達し、多枝繁葉、大なる者其幹頗る大なり。葉は有柄對生し、披針形或は長橢圓形にして葉緣に鋸齒を有するも往々之を缺如することあり、質剛く、表面緑色、裏面帶黄緑色を呈す。晩秋、葉腋に多數黄赤色の有梗小花を繖形狀に簇着し、峻烈なる芳香を放つ。緑萼細小、四裂。花冠は四深裂し、裂片は倒卵形圓頭にして凹面を有し、質厚し。二雄蕋、一雌蕋あり。雌雄異株にして、本邦に在る品は皆雄本なれぱ子房縮小し、敢て結實することなし。概形ぎんもくせいに似るも、花の黄赤色なると、葉の稍狹長にして鋸歯寡少なるとを以て別つを得。

ノリウツギ

アジサイの仲間です。一部しか開花していないように見えますが、花びらに見える萼(がく)が大きいものと小さいものがあるのでそう見えます。

第1455圖

ゆきのした科

のりうつぎ

一名のりのき

Hydrangea paniculata Sieb.

山地に普通なる落葉灌木にして高さ2-3m餘に達す。葉は對生、時に三葉輪生し、有柄、橢圓形或は卵形を成し、先端鏡尖し底部は通常圓く周邊に鋸あり。七八月の候枝端に圓錐花序を成し、少數或は多數の装飾花と多數の正花とを着く。裝飾花は徑1-5cm株に由て大小あり、萼は三-五片、白色にして花瓣狀を呈し橢圓形乃至略圓形にして後時に紅を潮する者あり。正花の萼片は五箇、三角形を成し、花瓣も五片、長卵形なり。雄蕋は十本、花柱は三岐す。蒴果は小にして橢圓形なり。幹の内皮を以て製紙用の糊を製す、故に和名を糊空木或は糊の木と云ふ。又北海道にてはさびたと呼ぶ、故に其根材を用ゐて造れるパイプをさびたのパイプと云ふ。一變種に其花穗唯装飾花のみを以て成る者ありて庭園に見る、之れをみなづき(var. grandifloraSieb.=var.hortensis Maxim.)と云ふ。

アジサイと聞いて思い浮かぶ、全ての萼が大きく咲いているものは、園芸用に品種改良したものです。

スイフヨウ

時間帯で色が変わっていく花です。開花時は白く、夕方にかけて段々とピンク色になるそうです。フヨウは葉っぱの形が特徴的ですね。

第 3436 図

あおい科

すいふよう (酔芙蓉)

Hibiscus mutabilis L. f. versicolor Makino

幹は直立分枝し、高さ2-3m、葉は掌状に5-7裂し、中央片最も大形、3角状卵形で尖り、鈍鋸歯があり、心脚で長葉柄を有する。夏秋の候、枝端に腋生有梗の径8-7cm許の1日花を数個相ついで開く。花下に線形有毛の小苞10片あり、萼は有毛、短筒、先端は急に開いて5裂し卵状3角形鋭頭5脈を有する。花弁20数片、外片は基部融合し倒広卵形、鈍頭、基部は不同で、急に狭まり、内片は漸次小形となり、不完全なる雄芯筒部に接着する。雄芯は母種に比して少数、柱頭も不完全、結実せず。花色は朝咲綻びはじめた時は白色、午後淡紅、夜分にかけて紅色に移り、翌朝に至るも落下せず、樹上に紅、白、淡紅の三色花が相交ってき頗る美観を呈する。紅変するのを酒の酔いにたとえて酔芙蓉の名を得た。本邦の庭園、温室などに間々これを見る。

ススキ?

これはススキ!って言いたいのですがススキにはオギとかアシ(ヨシ)とか似ている草がいろいろあり、わかりませんでした。

朝ドラのバトンが渡ったにも関わらず、宙を舞いあがっている神木さんを他所に草を注視してもわかりませんでした。詳しい人の判別求む。

スエコザサ

これはメタな視点から特定しますが、牧野博士が妻・寿衛子さんが亡くなったときに命名したスエコザサだと思います。「牧野日本植物図鑑」に載っている「アズマザサ」の変種だそうです。

第2632圖

ほもの科

あづまざさ

Sasaella ramosa Makino. (=Arundinaria ramosa Makino; Sasa ramosa Makino.)

我邦中部井に北部稀二西部の山野に生ずる常線の小竹にして地下莖は地中を横行す。稈は高さ2m以上に達し、徑9mm内外を算す、細長なる中空の圓柱形にして上部分枝し、通常稈面紫染し、枝は節に一條を生じ、節には毛無し。葉は毎枝端三五片、披針形を成して鋭尖し、葉底は圓形或は圓狀鈍形を成し、薄き革質にして上面は稍糙澁し下面は通常細毛を帶び、長さ15cmに達し幅2cm餘に及び、冬季には葉緣多少枯白す、葉鞘は無毛、肩耳は初め鬚毛を有す。四五月の候、稈上に側生せる花梗梢に三乃至五小穗を以て疎穗を成し開花し、梗は鞘に包まる。小穂は線形、五乃至九花より成り、3-6cm長あり、淡綠色にして紫采を帶ぶ。花は披針形、12-16mm長、穎は二片、小形。外稃は大にして尖り、内稃は二背脊あり。鱗被三。雄蕋は通常六。花柱三。本種は決してArundinaria屬の者に非らず。和名東笹は初め之れを關東地に探りし故斯く名けしなり。

アザミの仲間

詳しい人は花の下の苞の部分で特定しそうです。

細かい種類は見分けられなくても、「あ、アザミだ」くらい大雑把に楽しむのが素人雑草道のポイントです。

ダイサギソウ

ランの仲間で、絶滅危惧種です。高知県の牧野植物園で見られるそうです。このOPの映像も植物園で撮ったのでしょうか?

第3677図

らん科

だいさぎそう

Habenaria geniculata Don

千葉県以西の暖地の草地で多少水湿ある地に生ずる多年生草本で高さ50cmに達する。塊根は新旧2個、楕円体。茎は直立、多数の葉をつけるが下方4-5葉は大、長楕円状披針形で10cm内外、他は小形で苞状。9月頃、茎頂に5-15花をつけ純白で大輪、径2cm、稍々偏側性、外花蓋片は卵形で開出、内花蓋片は線状長楕円形で上方は外片に寄り添う。唇弁は大きく扇状で斜め前方に向い、3つに割れ、両側片は先端が細かく切れ込む。中央片は舌状、距は長い。葯室は互に離れ、脚が前方へ突出している。和名は大鷺草でサギソウに比べ大形なるに因る。

牧野植物園、近いうちに行ってみたいです。

ショウキズイセン

前半に出てきたキツネノカミソリに近いですが、「ショウキズイセン」ではないでしょうか。図鑑では「しょうきらん」とあり、牧野博士が図鑑を書いた頃はそう呼ばれていたのでしょうか。

第2167圖

ひがんばな科

しょうきらん

Lycoris aurea Herb.

我邦南方暖地に生ずる多年生草本。地下に球形の重鱗莖ありて徑凡6cm内外、其外皮黒褐色なり。葉叢生し廣線形にして上部漸次狹窄し、帶黄の綠色を呈し、葉面に光澤ありて質厚く、30-60cm許長さあり。秋日高さ60cm內外一莖を挺出して直立し、頂に黄色を皇せる有梗の五乃至十花輪生し、側向ひて開き、下に大なる披針形の苞あり開口せる花蓋六片にして邊緣多少曲す。花中に六雄蕋ありて上方彎曲し少しく花上に出づ。花柱長く絲狀を成し赤彎曲し、下位子房綠色にして三室なり。翌年四五月頃新葉出で、花に先んじて枯死す。故に同属の他種と同じく花時二葉を見ず。和名鍾馗蘭の意なれども何故に斯く名けし乎予之れを知らず。

「なぜそう名付けたのか俺はわからん」と書いていますね(笑)

キクの仲間っぽい何か

最後の最後でわからない。なにせカメラのピントが神木さんに合っているので手に持っている花はボケボケなのです。

画面を凝視しましたが神木さんの素敵な笑顔しか見えませんでした。

これでわかる特定班の方がいたらご連絡ください。

皆も画像認識AIとともに植物特定の旅に出かけよう

ここまで読んでくださった人ありがとうございます!!

今回使用した画像認識AIはGoogleレンズです。Androidのスマホで撮った植物の写真を表示して「レンズ」をタップすると、近い植物の候補を提示してくれます!

私はGoogleレンズが元で雑草好きに目覚めました。

素人でも、名前を覚えるのが苦手でも、手軽に誰でもそこらへんの草を楽しむことができます。

GoogleレンズはAndroidスマホの機能ですが、iPhoneにも同等の機能があるみたいです。

ぜひスマホ片手に植物特定の旅に出てみてください。

(7/6追記)らんまん植物図鑑に投稿した「トマト」

皆さんたくさんのスキありがとうございます。一人でも多くの方に草花に興味を持ってもらえると嬉しいです。

ところで、番組の最後に紹介される「らんまん植物図鑑」、私も密かに応募していました。

トマトが大好きな博士にちなんでグルメ方面で描きました。

「牧野日本植物図鑑」では、トマトは「あかなす」の名前で掲載されています。

第466圖

なす科

あかなす (小金瓜)

原名 とまと

Lycopersicon esculentum Mill.

熱帯亞米利加の原産、 園圃 に栽培する一年生草本。 莖長く延び、高さ1m 許、其地に着ける部分隨處に根を生じ易し。葉は互生し、羽狀にして小葉に大小あり、 且つ葉緣不整の粗齒を有し、一種の臭あり。夏日、莖上に花穂を出し、黄色の點頭花を着け、 花梗に一節あり。緣萼數裂し、花冠は輪状を成して又數裂し、 裂片狭長にして尖る。 漿果は扁圓形にして赤熟し、或は小形にして球状を成し、赤熟・黃熟するものあり。 果實を食用とす。 蕃柿或は番茄の名を慣用す。

トマトはナス科ですもんね。以前話題になった「ナス科の地上絵」を思い出しました。

道端では同じナス科でミニトマトによく似た実をつける「タマサンゴ」や「ワルナスビ」などを見かけますが、どちらもソラニン(じゃがいもの芽の毒)を多く含んでいて食べられません。

(美味しそうなんですけどね笑)

ナス科の中でもたまたま人間が美味しく食べられるものが野菜の地位を得たんですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?