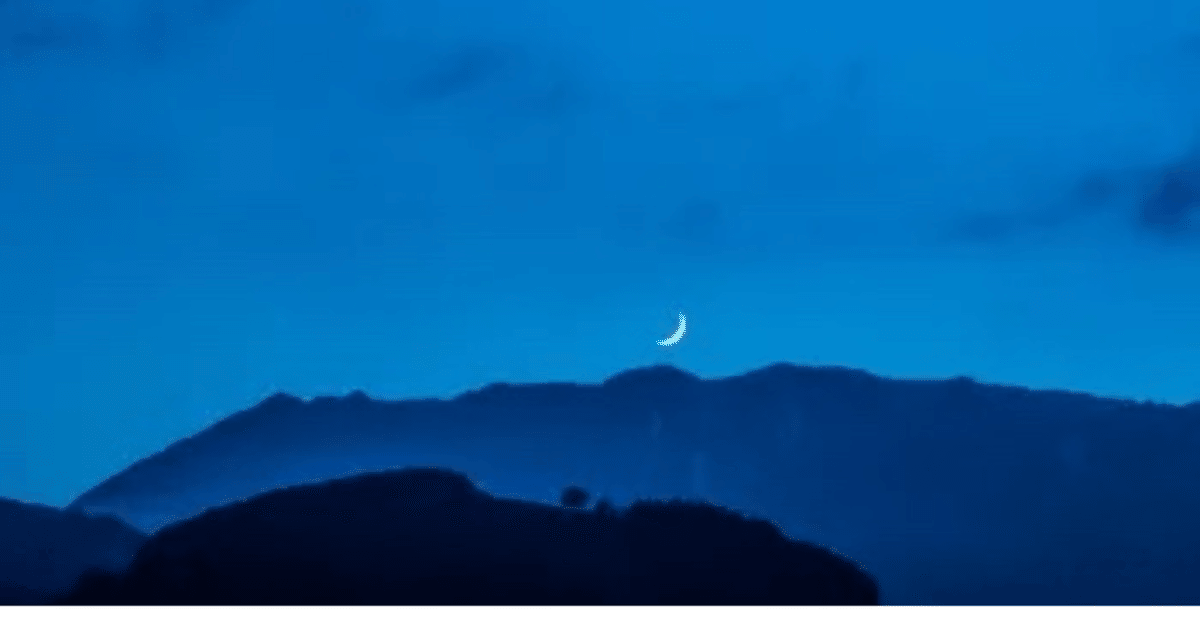

夏の夜の灯り

夜の浅いころ軒先にヤモリが来訪した。

物言わぬやつであるが、狩場が必要なのであろうと思い、玄関の灯りをつけたままにしていた。

その日は締切が近く夜通し仕事をしていた。ヤモリは私が通る度に軒先の屋根の隙間に素早く隠れるので、私がお前の狩場の灯りをつけてやったんだぞ、と逃げ込んだ隙間を見上げて恩着せがましく言ってみるが、先の丸い愛らしい指先だけがチラリと見えるだけであった。

次に見たときは隙間から顔を伸ばしから顎裏を見せていた。顔の裏側の肌はきめ細やかで、触れれば白い粉がつきそうである。触るとひんやりしているのだろうと、うっとりと見つめれば、張り詰めた空気の中で硬直したようになっているので、程々にその場を去った。その後再び軒先に出てみれば、やつは高い壁に張り付いたまま背中を見せ体を捻り獲物を狙っていた。目は思いの外膨らんでおり、眼球は形良く細工されていた。繁々と眺めたくなったが、ただでさえ獲物が少なそうな時期柄に硬直して狩に影響が出ては仕事にならないだろうし、私も私の仕事があるので、いつまでも眺めていることはできなかった。

夜が明けて鳥が鳴き始めた。

一羽が鳴き始めればお喋りする様にあちこちから呼応し始める。鳥の声が無数になっていけば、どこからともなくじわじわと蝉が鳴き始め、いつしか当たり前に空気に溶け込んでいく。

仕事は思いの外時間がかかったが、終えることができた。満足感よりも安堵と白けた気持ち、頭の周りに眠気が漂っていた。軒先の灯りはまだ夜のまま点灯していた。朝の明るい光の中でのそれはどこか惨めに見える。夜の灯りが綺麗なせいなのか、時に忌々しくさえもあるのだった。屋根の隙間を眺めればヤモリはもういなかった。

朝日を浴びると眠れなくなってしまう。まるで吸血鬼のようだと思いながら、暗幕のような寝室のカーテンをひき、暗闇を作り眠った。目が覚めたら、いつもの、蒸し暑い、昨日の続きの今日であった。

夜と朝、朝と夜を繰り返しながら生きている。繰り返しながらいつか朽ち果てるまで、毎日が昨日の続きのように繰り返されるとぼんやりと思い込み、日が暮れれば軒先の灯りをつける。

もうヤモリは来ないかもしれない。朽ち果てていなくても繰り返されることの無い明日はあり、朝日の中で光り続ける忌々しい灯りさえ消すことが出来ない時もくるのだろう。蒸し暑さは昨日にも増している。水滴が纏わりつくような重たい空気の中で焦燥に駆られている。

ふと、軒先に出てみれば、ヤモリはおらず、身体半分を踏み潰された平に乾いたミミズが丸まっていた。昨晩涼をとりに来たところを、私に踏み潰されたのであろう。屋根の隙間を見上げヤモリを探すばかりの私は、何も知らずにミミズを踏み潰し、ミミズは何の獲物にもならずにただ乾いて死んでいた。

蝉の声が聞こえなくなったことに気づく。

軒先の灯りが薄い闇を照らしている。

夜が来るのだ。

この記事が参加している募集

文章を書くことに役立てます。