【すべて公開!!】実際のAO入試までのすべてを全て公開。~上智大学編~

今回から3回に分けて、僕の受けた3大学のAO推薦入試について自分のことを含めながら説明します!

3大学とは、上智大学文学部ドイツ文学科、立教大学異文化コミュニケーション学部、慶應義塾大学総合政策学部です。

今回は、現在通っている上智大学の公募制推薦について書いていきます。どのインターネットに載っている情報よりもリアルなこと間違いなしです!

1.上智大学とは。

上智大学は、1913年に3人のイエズス会神父によって創設されたカトリックの大学です。

そのため、キリスト教の精神が上智大学には深く浸透しており、教育の精神もこのようになっています。

「他者のために、他者とともに。(”Men and Women for others, with others”)」

自分が学んだことことを自分自身の利益のためだけに使うのではなく、他者のためにどう役立てていくか、どのように他者との関係を築いていくかを示しています。

こうした背景のため上智大学は、「人」をとても大事にしており、一年次には「キリスト教人間学」という授業の中で、人間性についてであったり、人間の根本的なところを探求していきます。

このように「人間教育重視」を主とし、学問を他の世界の人々、ないしは世界そのものに貢献できるような人材を育成しようとしています。

上智大学の推薦を受ける際はこうした「キリストの精神」を理解することが鍵です。

2.上智大学の公募制推薦について。

詳しい受験については上智の公式ホームページであるこちらをクリックしてください。

簡単に出願に必要な書類はこちらの7つです。

1.志願票

2.写真

3.校長の推薦書

4.調査書

5.自己推薦書

6.外国語検定試験の試験結果を証明する書類

7.課題レポート

基本的に評定平均が4.0以上、そして英検2級相当以上の語学資格が必要となります。

7つある書類の中でもウェイトを占めるのがやはり、自己推薦書と各学科が出す課題レポートです。

それに加え2次試験では、面接、そして小論文(学科科目のテストの場合もある。)があります。

評定平均4.0以上、英検2級以上、そして自己推薦書、課題レポート、面接、小論文が課されるのが上智大学の公募制推薦です。

3.文学部ドイツ文学科出願に必要だったもの。

それでは、僕が実際どのようにして公募制推薦をしていったかを書いていきます。

大前提として僕が受けたのは、

2018年度の文学部ドイツ文学科の公募制推薦です。

ドイツ文学科は評定平均4.0以上、国語と英語が4.0以上、英検2級相当以上の語学資格が必要です。

僕は、評定平均4.3、国語4.0、英語5.0そしてドイツ語検定2級で出願しました。(語学資格に関しては英語だけでなく、ドイツ語、フランス語でも出願可能。)

そのほかに、他の学科と同様、自己推薦書、課題レポートを自分で作成し、提出しました。

4.自己推薦書

自己推薦書の題意は以下の通りです。

「志望動機、学力、学業以外の卓越した能力・課題活動、特技等を記述し自己を推薦する内容であるもの」

字数は決められていませんが、指定用紙に入る量なので一般的に1000文字程度だと思われます。

上智大学について説明した時にも書きましたが、やはり受験生の「人間性」、人としての根本的なものを見たいということで自己推薦書の形にしていると言われています。

そのため、素晴らしい実績を持っていることより、自分のことをきちんと分析し理解していることの方が重要です。

様々な活動を通して、人としてどう成長したか、視野が広がったか、何を考えたかといったことをより深く追求していくことが大切になります。活動よりも、何より内面の自分とどう向き合ってきたかが問われるということですね。

僕の場合はスイス留学のことを中心に書きました。(僕の経歴はこちらをクリック!)

大きく分けて3つのパートに分けて書きました。

1.スイス留学に行ったことによるドイツ語力向上のアピール。どのようにして現地でドイツ語を学んでいたか、そして帰国後の語学資格について。

2.現地で行っていた難民ボランティア、帰国後の障がい者施設へのボランティア。そこで感じた学べるありがたさ、一緒に寄り添う大切さ、そして共に分かち合う喜びの大切さ、自分の弱さについて。

3.人間の弱さ、あり方とドイツ文学の関わり。そこから見えてくる文学の奥深さ。そうしたことを大学で研究したいとの簡単な志望理由。

全部で約1300文字です。

まずは、目に見える形の成果として、留学したことによって得られた語学力を資格試験とともにアピールしました。ここでも重要なのが、ただ語学資格を取得したというのではなく、どのように努力して合格したかということです。

次に二つのボランティア経験について書きましたが、そんなに頻繁にやっているものでもしっかり組織されているものでもありません。しかし、二つのボランティアを通して、感じこと、考えたことがたくさんありました。普段当たり前に生活していることのありがたさ、留学中孤独だった自分と重なる部分、人と交わり、一緒に楽しむことの大切さなど感じたことが本当に多くありました。そうした、自分自身の内面的変化、成長を書類には主に書きました。

そうした人間の内面的なことは文学と共通するものが多いので、実際にゲーテやヨハンナ・シュピーリの書いた文学を読むことで共感できることも多く、文学の奥深さについて大学で研究したいと思いました。自己推薦書なので具体的な教授や授業の名前を出して志望理由は書きませんでした。

本当は実際に書いた自己推薦書を載せたいですが、どのように使われるかわからないので、残念ですがやめておきます、、。個人的に知りたい方は、こちらのインスタの方からお願いします!

5.課題レポート

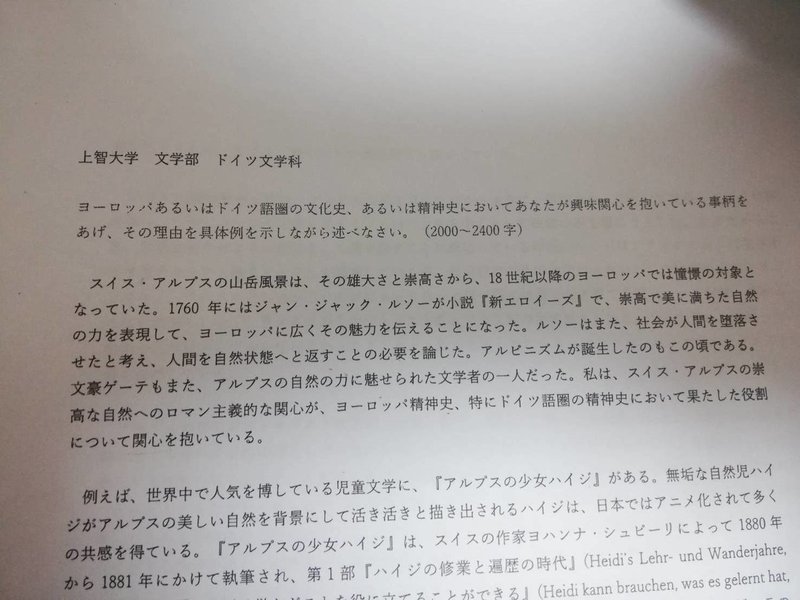

2018年度のドイツ文学科の課題レポートの題意は下の通りでした。

「ヨーロッパあるいはドイツ語圏の文化史あるいは精神史においてあなたが興味関心い抱いている事柄を挙げその理由を具体例を示しながら述べなさい。(2000字~2400字程度)」

ちなみに2020年度はこちらです。

「ドイツ語圏の文学、芸術、思想、歴史においてあなたが興味を持っている事柄を挙げて論じなさい。(2000字~2400字)」

ほとんど同じです。2020年度版の方が幅が広いので書きやすいかもしれません。

課題レポートは様々な種類の論文、本を読みこまなければいけないのでかなり骨がおれます。。

そんな中僕が研究テーマにしたのは、みなさまもご存じであろう「ハイジ」です。このような出だしで書き始めました。

資本主義が発達し始めていた当時のヨーロッパで、人々は無垢な自然にあこがれながらも文明に染まっていくという対極にある世界の狭間で生きていました。ハイジを読んだことのある人なら分かると思いますが、ハイジもアルプスから離れ、フランクフルトという大都市で生活することになります。都市の生活をしながらもアルプスの生活が恋しいハイジは当時のヨーロッパの人々を象徴しているのではないかという仮説があります。こうしたスイス・アルプスの崇高な自然へのロマン主義的な関心が、ヨーロッパの精神史にどのような役割を果たしたのということを中心とした論の展開です。

多分何を言っているか理解するのは難しいと思いますが、論文、本を読みこむことで知識を深めていき、一つの2300字程度の文章を書くことができました。

いくら自分の中で考えてもできないのが、課題レポートです。しっかりとその学科に沿った知識を勉強した上で書くことが不可欠です。たった2000字程度ですが、横着せずに、しっかりと前持った準備が必要になると思います。

6.小論文対策

僕の場合、小論文は高校3年生の頭から始めました。もっと早くから対策するのが賢明だと思います。

具体的に何をしたかと言うと、まずは学校の小論文の授業を取り、小論文の書き方を学びました。

色々書き方はあると思いますが、僕は以下の構成で書いていました。

結論、理由①、根拠①、理由②、根拠②、全体のまとめ

まず最初の一文目で問いに対してバシッと答える。そして、それを支える理由と根拠を書いていきます。一番論理的に整理して書けるのでこの書き方がいいと思います。

夏に入ると実際に上智大学ドイツ文学科の過去問を使いながら解いていきました。ドイツ文学科の小論文は基本的に90分、800文字(~1000字)です。

小論文のテーマの多くが、異文化、言語、またはドイツ文化についてだったので、そうしたテーマに関する論文や新書を探して知識を付け、根拠に説得力が増すようにしました。実際に解いた過去問の年度は2008年度~2017年度です。一年度あたり最低2回は書いていましたし、ひどいときは5回くらい書き直しました。

小論文は文章力と思われがちですが、その分野に関する知識もとても重要なので、本や論文を読んで知識を身に着けるようにした方がいいと思います。

そして、試験前は自分の一番よく書けた小論文を見て、本番書くイメージを付けるのも僕の場合とても役に立ちました。

7.面接

正直実際の面接のような模擬面接(面接練習)は多くやりませんでした。

それよりも大事なのが、課題レポートに対しての知識、理解を一層深める、そして自分と向き合い長所、短所などを自分の中で徹底理解することです。

課題レポートに関しては、要約して言えるようにしたり、またレポートを書くときに使った本、論文を読み返しました。あらゆる角度から質問が来ても大丈夫だと言えるまで自分の中に落とし込みむ必要があります。

自己推薦書を書いているため、自分と向き合っていると思いますが、どのような質問がある程度考えてそれに対しての答えをあらかじめ考えていた方がいいです。もちろん、面接中は想定外の質問がたくさん来ますが、想定内をたくさん増やしていくことで想定外の質問にも落ち着いて答えられます。

本番、上智大学は書いた小論文について質問がくることが多いので、小論文が終わったからそれはそれとするのではなく、どのようなことを書いたかをある程度覚えている必要があります。

僕は、小論文の試験が終わった後にすぐに紙に何を書いたかざっくり書いておいたおかげで、面接の小論文に関しての質問にも答えることができました。

よく言われていることですが、落ち着くことがまず一番大事です。ゆっくりでもいいので、落ち着いて答えることを心がけましょう。

8.さいごに

上智大学の公募制推薦は基本的に2倍ほどでかなり倍率が低いです。

それに加え、特別に何かをやっていけなければいけないと入れない大学ではありません。しっかりと「自分」というものを分析し、準備を行えば一般入試の偏差値に関係なく絶対に受かります。

そのため、上智大学を第一志望にしており、評定平均、語学資格の基準を満たしている場合受けない方が圧倒的にもったいないです。

多くの人がこうした情報を知らないために、チャンスを逃しています。

情報を仕入れ、それでもなお一般入試の方がよいという場合はそれでもいいと思います。しかし、知らないがために、一般入試という選択をせざるをえないのは本当にもったいないです。

この記事を見た人の中で、上智大学の推薦に関わらず、AO入試に興味を持ったのであれば間違いなく調べてみた方がいいと思います。

その調べるという一時間ほどの作業をするかしないかで下手したら大学受験においてはかなり変わってきます。

また、最近はAO入試を対策する塾も増えているので、そちらに問い合わせてもいいかもしれませんね。

かなり長くなってしまいましたが、最後までお読みくださり、ありがとうございました。少しでも役に立てたらいいと思っております!

9.予告 立教大学異文化コミュニケーション学部

次は、最近大人気な立教大学異文化コミュニケーションの自由選抜入試について実体験をもとにまた書いていきます!

上智大学とも大きく変わってくるのでお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?