「いじめ」問題から「コロナ」問題へ

■初版を手にした母の感想、私の感想

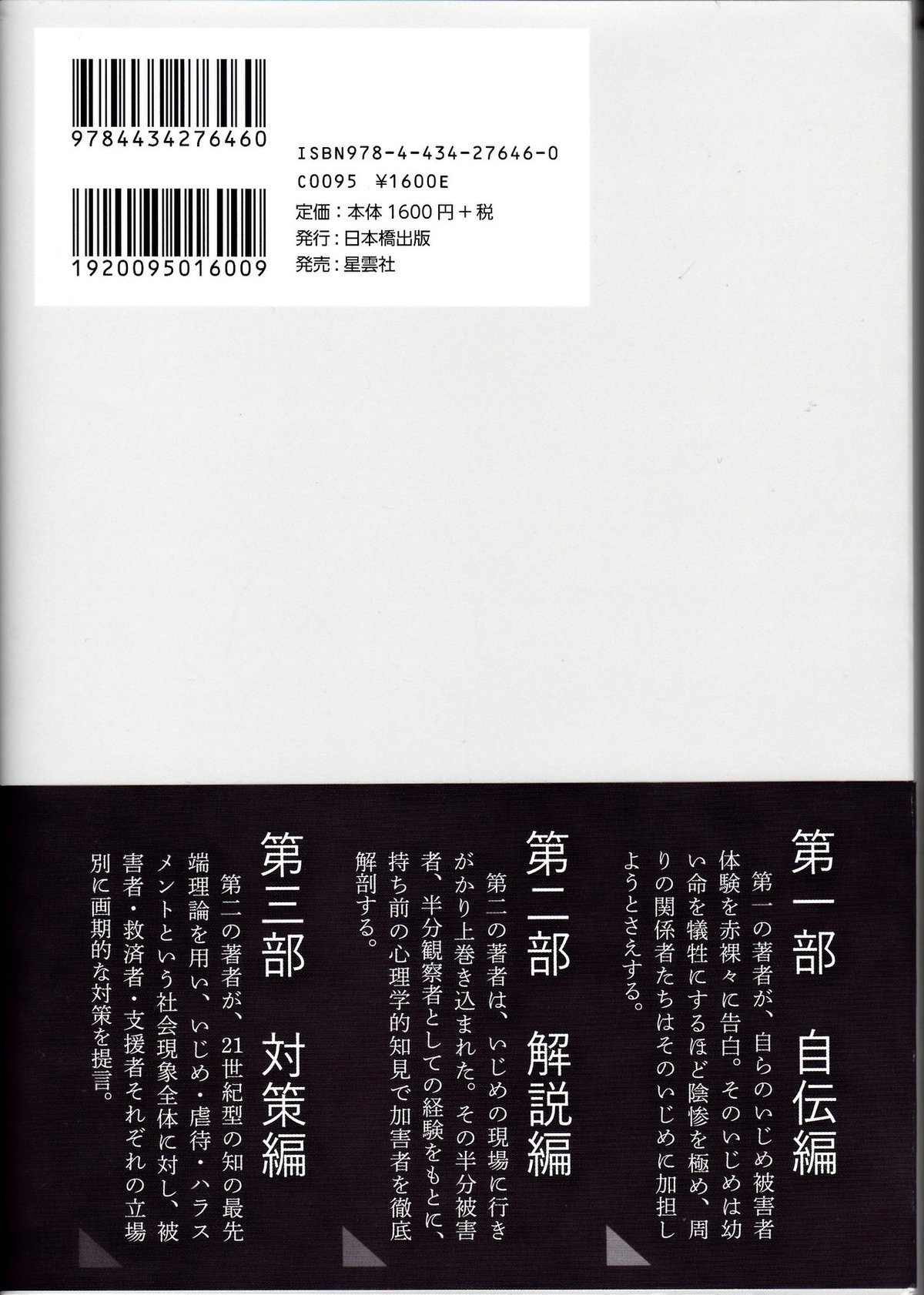

待望の母との共著「いじめ現象の全貌と脱却戦略」が、18日に全国一斉発売になった。

出来上がった本を、今年満93歳になった母に初めて見せたときのことである。

「自分がやむにやまれず吐き捨てるようにして書いたものが、こんな立派な本になるとは・・・」

そう、母はまさに心の底に溜まった滓を吐き捨てるようにして初稿を書いたのに違いない。過去を清算し、手放すために書いたのだ。同時に、次の世代への「申し送り状」という意味合いもあった。「私はこのようにして生きてきた、同じ轍は踏むな」ということだ。現に今、孫娘が最初の読者になっている。感想が楽しみだ。

そして、もうひとつの母の実感。

「確かにこの内容は、経験した者にしか書けない」

その通り。

「いじめ、虐待、ハラスメント」というテーマに関しては、実に様々な人が様々なことを言ったり書いたりしている。しかし、どれもせいぜい深い井戸の底を覗き込んで、懐中電灯で照らしてみるぐらいのことだ。母も私も、長い間、井戸の底に住んでいたのだ。そういう人間が、井戸の底の暮らしぶりについて、初めて声を発したのである。

この声には、まったく相反する二つの思いが込められている。

「すべての人よ、この声を心して聴け!」

「できれば、本当に必要なごく少数の人にだけ届いたら、後は静かに放っておいてほしい」

93の母にとって、これがメジャーデビューの本ということになるが、本人は「二度と書かない」と言っているので、デビュー作にして遺作ということになりそうだ。

それには肉体面と精神面の両方の理由がある。

肉体面では、さすがに目が見えにくくなっていて、字を書くのが辛くなっているという事情がある。

精神面では、「世間にあまり波風を立てたくない」という思いがある。

共著者である私は、まだまだ色気が残っているため、「世間に大いに波風を立てたい(問題意識を煽りたい)」という思いに駆られる。

■井戸の底と宇宙ステーション

本書の最初の企画では、母の手記だけで一冊にまとめようとしていた。

ただ出版社としては、それでは単なる無名の老婆の昔語りで終わってしまいかねない。そういうかたちで埋もれさせるにはもったいない内容だ。本当に必要としている読者に確実に届けたい。そのためには、全ての対象読者にとって具体的に役に立つ内容も盛り込みたい。学習参考書で言えば「傾向と対策」というやつだ。

担当編集者からのそうした要望で、それが私に課題として課せられた。

そこで私は、まず「いじめ、虐待、ハラスメント」に関する既存の文献を片っ端から集め、それに目を通すところから始めた。どれも外側から井戸の底に光をあてようとする内容だ。光のあて方にはいろいろあるものの、やはり当事者ではない限界がある。

特に響かなかったのは、いわゆる専門の研究者が書いた学術的な本だ。「机上の空論」というだけではなく、「機能していない構造は解体してしまえ」的な、いわばポストモダン思想の「悪しき癖」のようなものが如実に出ているものさえある。

そんな中、いちばん私の胸に響いたのは、「いじめ、虐待、ハラスメント」という社会問題を何とかしたいという純粋な思いから、日々現場で取り組んでいる実践者たちが書いたものだ。しかし、こうした人たちの最大の問題点は、日々現場で格闘しているだけに、どうしても近視眼的になってしまい、「今手に入る方法論の寄せ集めで何とかまかなおう」とするがあまり、汎用性の高い解決策を提示するまでには至っていない、ということだ。

そこで私は本書で、できる限り「俯瞰」でものを見る視点を導入した。

少し大袈裟に言うなら、井戸の底の住人だった私が、井戸を飛び出し、さらに社会を、人類を、時代を、地球をさえ俯瞰で見る(あたかも宇宙ステーションから地球を眺める)ような視点に立って、「井戸の底」問題に取り組む、ということだ。

これが単なる「大風呂敷」か、それとも的を射ているかは、読者の感想を待ちたい。

「いじめ」の問題を当事者が「手記」というかたちで語るとなると、加害者が自分のことをそういうかたちで語ることはまずあり得ないので、語るなら被害者ということになる。ところが、実は被害者の方も、加害者との間に利害関係があったり、「恥」の概念などがあるため、堅く口を閉ざす傾向にある。

そういう意味でも本書は貴重だが、もうひとつ貴重な点がある。

加害者の立場ではなかなか事情を語らないにしろ、加害者と被害者の両方、どちらかというと加害者の方に長年ぴったり寄り添っていた「第三者的当事者」がいるとしたら、その立場からなら事態をより客観的に語れるはずだ。被害者の側に立つ「代弁者」は公的な立場でもいる。しかし、長い時間をかけて加害者の懐に深く入っていこうとする人間はまずいない。

それこそ、私が加害者(祖母)と被害者(母)の両方を見てきた視点である。しかも私は単なる「巻き込まれ第三者」ではなかった。「第二の被害者」であると同時に、加害者・被害者両方の「相談役」にして「養護役」でもあったのだ。井戸の底と宇宙ステーションの両方の視点から事態を眺めていたのだ。この部分は、おそらく他の誰にも書けないだろう。

■汎用性の高い「組織改革論」として

出来上がった初版の帯には、次のようなコピーが印刷されている。

「もう誰も死なせない!」

「いじめ・虐待・ハラスメントをめぐる問題点と“これしかない”解決法」

この看板は、決して「羊頭狗肉(誇大広告)」ではない。

学校でのいじめを苦に自殺する子どもは後を絶たない。

その事情は職場でさえ同じで、実際に職場でのいじめ(パワハラ)を苦に自殺した被害者の例を、本書でも紹介している。

「家庭」という「密室」にして「最小単位の組織」において起きる虐待は、直接被害者を死に至らしめる。

事態が被害者の死にまでエスカレートする裏には、救済や支援が目的のはずの公的機関の「機能不全」の問題がはっきりとある。本来は被害者を救済する立場のはずの公的機関が、かえって事態をこじれさせてしまっている実態があるのだ。これは二重の意味で「人災」である。

本書は、こうした公的機関の「組織改革論」にまで踏み込んでいる。

だからこそ、この「組織論」の部分は、「いじめ、虐待、ハラスメント」問題だけでなく、たとえば今回のコロナ危機のような事態が発生したとき、国や地方自治体、あるいは医療や社会福祉などの現場が、どのように組織的に動くべきなのか、といったところにも応用できる汎用的な方法論になっているはずだ。

それこそが「宇宙ステーション」的視点の真の意味である。

「機能不全に陥っている組織を解体し、再構築すべし!」?

それは大いに結構な話なのだが、そんな悠長なことを言っている間にも、家庭で、学校で、職場で、人は次々に死んでいく。

「国や地方自治体が助成金や協力金を出すと言っているが、来月では間に合わないんだ。今月必要なんだ!」という事態を、今まさに私たちが経験しているではないか。「いじめ、虐待、ハラスメント」問題にしろ、新型ウイルスの蔓延にしろ、人の命は、悠長な「お役所仕事」を待っていてはくれない。

■組織改革を論じる前に発想を変えるべし

組織の解体・再構築を議論する前に、試してみなければならない対策、改善のプロセスというものがある。

小学生にいきなり大学レベルの課題を出しても意味はない。大学レベルの課題は、中学・高校と進学した後に出されるべきものだ。小学生には小学生が取り組むべき課題というものがある。小学生の取り組み課題と、大学生の取り組み課題と、どちらがより重要か、という問題ですらない。もっと言えば、医学的課題と経済学的課題と、どちらが重要か、という問題ですらない。

小学生の課題も、大学生の課題も、個人の問題も、国の問題も、医学の問題も、経済の問題も、すべてを同じ「文法」で語れる「共通語」というものがあるだろうか。私は本書でそれを目指した。

「いじめ、虐待、ハラスメント」の問題もそうだが、特に新型ウイルスのように、時も場所も人も選ばない大局的(グローバルかつ分野横断的)な問題を、今の日本は「感染拡大防止か、それとも経済優先か」といった二項対立の(ローカルかつ分野限定的)問題にすり替えてしまっている。これはあまりに稚拙で極端な還元論だ。議論は、ウイルス学者と経済学者の間だけでやればいいという問題ではない。

これは政治だけの責任ではない。組織体制の問題ですらない。むしろ「発想」の問題だ。

今、日本はコロナ禍の渦中にあり、はっきり言って政治的な機能不全が随所に出てきていることは、“シリーズ「新型コロナ」”でもさんざん論じてきた。だからといって「では、国を解体させましょう」とはならない。「ある有効な改革を実践した結果、気づいたら既存の国家体制が必然的に解体することになった」というなら話はわかる。しかしそれが成り立つためには、既存の国家体制の下に、新しい体制の萌芽が準備されている必要がある。蛇が脱皮して一回り成長するためには、脱ぎ捨てる皮の下で新しい体が準備されている必要があるのと同じだ。

この「新型コロナ」という世界的危機は、「ウイズ・コロナ」「新しい生活様式」といったかたちで、全人類、全地球規模の「脱皮」を促しているに違いない。そうしたさなか、今日本は、新しい体制の萌芽どころか、とりあえず難局を乗り切るための対処策さえおぼつかない状況ではないだろうか。大局観がないのだ。大局観があれば、新型ウイルスの蔓延で医療現場が逼迫しているときに、「布マスクを一戸あたり二枚ずつ配布しよう」とはならないはずだ。

今の私たちが気をつけなければならないことは、近視眼になったり、拙速な判断をしたり、木だけ見て森を見なかったり、付け焼刃的な対処策でお茶を濁したりしないことだ。さもないと、この新型ウイルスのパンデミックは、21世紀版「ノアの方舟」になりかねない。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。