27. レギーナ・アルテール(Regina Altherr)さんのこと

ことしも残り1カ月と少しのところまできた。

10月 緊急事態宣言解除になってから、急に、自分をとりまく世界が、少し広がったように思える。それまでが閉鎖的すぎたから。

ことしは、レギーナ・アルテールさんに会えたことも有意義だった。

外国人たちが話す集団の中で、奥側のデットスペースに消え、再び現れたレギーナさんと眼が合った。「あ、」白いマスクと、刺繍をした布マスク。一瞬、誰だったかな? という表情をされたレギーナさんは、それでもわたしから眼を離さない。まゆげをクイッと上げて、微笑まれた。ぬくもりの眼に変わっていた。

それでもう、十分だった。

「こんにちは。もう17年でしょうか。ここに来られてよかったです。きょうは、いっぱい見ていきますよ。以前にご夫妻の取材でお世話になった、○○○○です」とご挨拶する。

「あぁ、そう! 高島(滋賀県)のうちに来て下さいましたね。招待状おくっても本人に届かないこと多い。無事に届いてよかった」

レギーナさんは、瞼を静かに閉じてからそう言われた。あの、唄うようなソプラノの声だ。

京都・中京区寺町にあるギャラリーソフォラでの『レギーナ・アルテール展』。

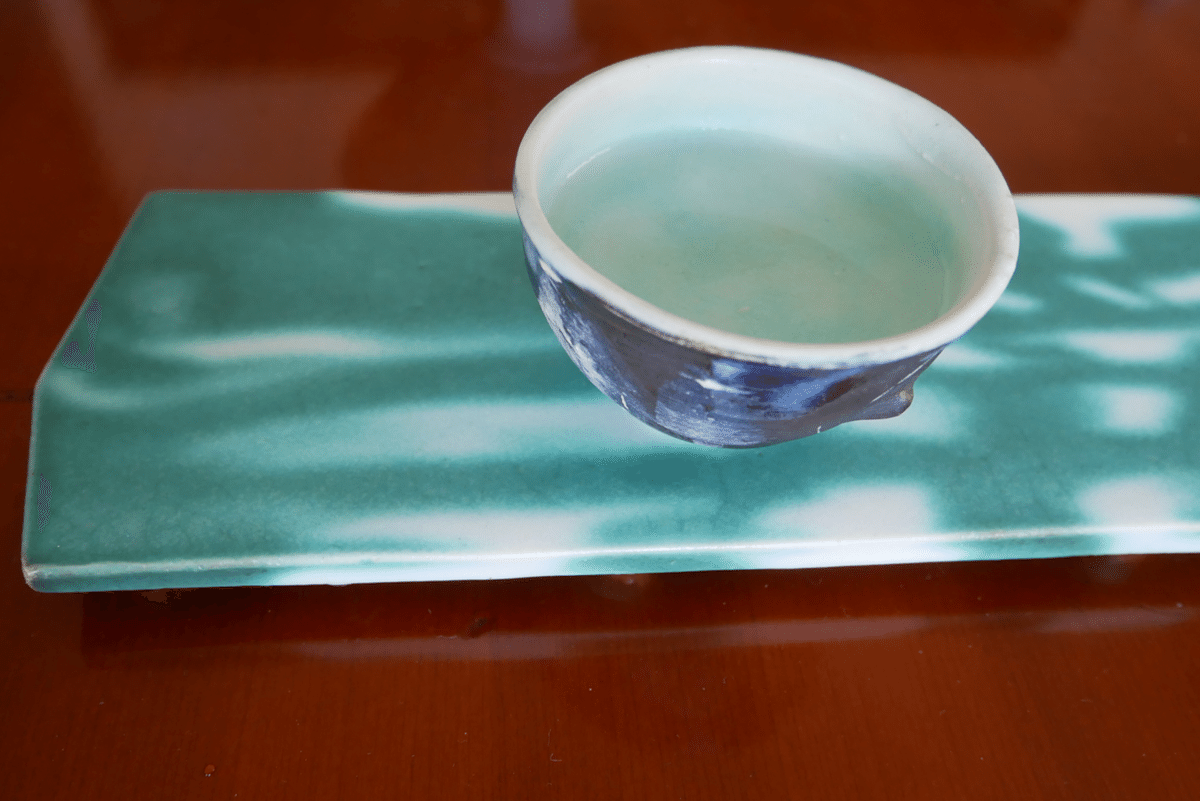

どうしても初日に駆けつけたくて、わたしは、外国人たちにまじって奮発し、4種の6点を購入する。花瓶、板皿、おちょこ、カップ(碗)など。

日本にもう帰ってこられないのではと思っていたから(故郷のスイスから)。うれしいひとときだった。以前、家族が作家ものばかり並べた食器棚に(酔って)つまずいて、お気に入りの器が欠けてしまっていたので、今回は気合いをいれて買わせていただいた。

レギーナさんの器は、手になじみ、ユーモラスに語りかけてくる。人の手でつくられた、自然へのディフォルメ(解釈)なのだ。

この器は。どこかエッグのような印象。

土ものであるのに、口をつけたときから快い。茶の木を連想しながら、煎茶を味わう。

この板皿はモチーフが葉っぱであるのに、夏の日差しを思う。木陰で、ほーっと汗をふき、涼を得るときの一瞬が浮かんでくる。

こちらの、お猪口では。

日本酒が進みすぎて困ること。とろんと米が発酵されて、酒になる時の過程をうけとめくれる。ごつごつした石のような肌に。墨のような黒さの中に。酒が水のごとく、清らかに飲めてしまうお気に入りの器だ。

この花瓶のとなりには、フランスの白い陶器を置いている。朝の日差しが入る、東の出窓がよく似合う。というように。レギーナさんの遊びごころが、暮らしに溶け込んでくるのである。

日本人では出せない、西洋の人のつくるものだ。

レギーナ・アルテールさんとは、雑誌の巻頭特集の取材で出会った。

これまで、数百人のインタビューしてきたが、15年以上を経ても記憶に残る人というのは、いるのだ。どんな話をしたのか内容のいくつかを空(そら)で言えるのは稀なことだ。

レギーナ・アルテールさんは、スイスのチューリッヒ州オフェルデンの出身で、日本の楽焼きに興味を覚え、1979年に京都の陶工の学校を訪れる。そこで同じ陶芸を志す、前川俊一氏と出会い、ふたりは結婚した。

日本の滋賀県高島の築100年を越える古民家が住まいだ。農家を改築して、自宅兼工房にしている。また、60歳を過ぎた2012年からは、スイスと日本の間を行き来する暮らしを始めた。レギーナさんは、スイスではドローイングを中心にしたコラージュや版画、絵画などの作品づくりに取り組み、日本では作陶。ふたつの国で、夫婦の作品を発表する。

外国人ご夫婦(もしくは外国人と日本人)の家とライフスタイルを取材する5ページの巻頭では、このように、外国人夫婦の暮らしをクローズアップするテーマで、3年担当させてもらっていた。海外の人の眼だからわかる、日本のしきたりや風土に対する眼も面白かったし、なにより夫婦を取材というシチュエーションが、わくわくさせた。

レギーナさんのどこに惹かれたといえば、子どものようにいろんなことを不思議がる眼だろうか。ことばが素直で、やさしかったし、いちいちの反応が、生き方にしても強く心惹かれた。

なだらかなに傾斜する水田が山裾までつづく原風景。ベンガラと白漆喰に塗られた築百年の日本家屋。母屋から続く牛小屋と納屋を夫婦それぞれの工房……がある。

「高島は何百年と変わらない環境の村です。棚田や山や神社やすべて、曲線ですね。ある時、お葬式のあとに田のあぜ道を一列になって歩く、村の人達を見ました。不謹慎であるのだけれど。なんて美しいのかと心が震えました」

鈴のついた杖を持って散歩に行きます。鹿や猿など野生動物に会うこともあり、熊にであったときには走って逃げましたが。家にかえると本当はもっとじっくり観察したかったと残念に思いました。山の道を歩いていると、自分も自然の一部だと思え、いろいろなことを学びますね」

レギーナさんの工房には出窓があって、瓦や小石、笹などが並んでいた。「自然なかたちや色から学びますね。微妙な色のバランスや表情のやわらかいものを色土で表現したい」と目を輝かせていた。

レギーナさんのガラスの器は、(高価すぎて手が届かないが)、取材の時には、畳の間に木のテーブルが置かれていて、水を張り桔梗を浮かべていらしたことを思い出す。

透明ガラスをカンバスの様に使い、ガラスドローイングを始めた。

ガラスの表面を削り、線を描いたり、モチーフを重ねる事で奥行きのある不思議な模様が現れます。陶芸にない透明感、そして光の中で陰が現われる事に魅力を感じています。

「銅版画のエッチングのように、表面を引っ搔いて動物や植物、鳥などの絵を描く。鳥などが、憩いながら暮らす想像の国をガラスという器で表現したいのです」

レギーナさんの作品もさることながら、その体温を通して語られる「言葉」に、いつも、いつまでも目をみはる。

いま、レギーナさんの作陶と暮らしている。器とて永遠ではない。いつ割れて、なんらかのアクシデントで、朽ちてしまうかもしれない。それが生きているということだ。せめて、一緒にいられる間は、つくる人の心はここで生き続けている。(ような気がしている)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?