「この痛みが治らないのなら、それは」(中編)

前編はこちら ↓

Aさんは、予約通り私の外来にお越しになった。

長年の経過をカルテで読み込んでいた私は、勝手にひどくとっつきにくい人物を想像していた。しかし、現れたのはこざっぱりとした服装の初老女性で、白髪を短く刈り込み、化粧っ気のない風貌は「街角の小間物屋のおばあちゃん」といった風情だ。そのことに少し安堵を覚えながら、2度目の「心療内科初診」を開始した。

診察自体はAさんの見た目のように穏やかにとはいかなかった。

明け透けかもしれないが私はその日のカルテの(A)の欄に、こう記載した。

『痛みについて繰り返し訴え、やや執拗な印象もうける』

「Aさんの痛みを、教えてください。何処が、どんな風に痛みますか?」

痛みを真に受け入れよう――初志貫徹とばかり、私はAさんにこう尋ねた。医師が替わった戸惑いもあっただろうに、Aさんは率直に痛みについて教えてくれた。彼女の痛い部位は「全身」で、右半身の方が強く、最強点は左胸の手術痕だと訴えた。

「右腕のくーっとなる痛みが来て」「背中がしゃーっと冷たい感じがして」

「ぐーっと締められるような、荒縄に巻かれるような痛みがします」

……………なるほど、これか。

今となって私の戸惑いを言語化するならば、Aさんの痛みの訴えは「共感が難しかった」。

患者さんの多くは、「頭がズキズキします」や「お腹の上の方がしくしく痛みます」といったように、「ああ、わかるわかる」と医者側も理解し共有できる訴えをされる。Aさんはその疼痛部位も痛みの表現も独特で、確かに体感幻覚などと誤解されやすいと感じた。けれど、診察もせずにそう決めつけるわけにいかない。実際に痛む場所を診察することにした。

『(O)左乳房切除後 左僧帽筋 筋硬結+ 圧痛あり

痛みについてはNRSにて表出が困難』

「お風呂に入ったり、力が入っていない時が楽」「力を入れるとよけいに痛む」という本人の訴えから、やはりこれは筋・筋膜性疼痛でよいと判断に至った。では、何が彼女の痛みの持続因子となっているのか。痛みが始まった経緯について、うっそりとした口調でAさんは語り始めた。

「肺癌の手術の翌日から身体は痛かったんです。それなのに、先生は診に来てもくれませんでした」

そこから始まったのは、25年近く前に受けた手術に対する怒りの訴えだった。Aさんの主観としては、「入院中から痛みを訴えたが、痛み止めも『癖になる』と飲ませてもらえず放置され、退院後も適切に診てもらえなかった」「その後痛みが強くなった後も肺癌の担当医は診てくれず、整形外科に回され、挙げ句に精神科で『誇大妄想』と決めつけられた」という納得がいかないエピソードが連発していた。それらについて傾聴した後、私はもうひとつ気になっていたことを尋ねた。

「5年間、心療内科に通っていましたが、何を治療してきたと感じていますか」

これは、Aさんのニーズを知るための質問でもあった。これにたいして、Aさんはきっぱりとこう答えた。

「何を治療してきたかはわかりません。脳神経内科でかかるように言われてきてました」

「(上司)先生とは長く話せないから、今日やってきました」

思わず机につんのめりそうになるのを必死で堪え、ならばともうひとつ直截な問いを投げた。

「今、Aさんが望むことは何ですか?」

「今思うと、ペインクリニックにかかっていた時の方が、痛みがマシだった気がします。もういちど、ペインクリニックにかかりたいです」

そう言われてしまえば拒否する理由も見当たらず、ペイン科にコンサルトを書き、心療内科の診察は1ヶ月後ということになった。

*

初診を踏まえて、私の中で作り上げたAさんの病態仮説を図示してみる。

この悪循環で痛みが持続しているのであれば、このリングにある何処かにアプローチする必要がある。切り出すチャンスをうかがいながら2回目の診察を開始した。

さて、Aさんが語り出したのは、痛みではなく動悸の話だった。体動時の痛みを契機に動悸が出現し、念のために循環器内科に受診したが、「ストレスの影響」と言われたようだった。そこからAさんにとっての息抜きの話題に移ったあたりで、不意にAさんが切り出した。

「自分の痛みは、何の病気なんだろうと思う」

「何の病気だと思いますか?」

「『自分が作り出したものだ』と、整形外科の先生に言われた」

「自分でそう感じますか?」

「私はそう思っていない。そんなことで病院にかかるほど暇じゃないし。

だとしたら、もう心療内科にかからないんでいいんでしょうか?」

「心療内科として心配なのは、痛みをずっと耐えていると、気持ちが落ち込んでしまったりすることです。そうすると、より痛みを強く感じてしまうことがあります」

「痛みの原因は何ですか?」

「Aさんはどう思っていますか?」

「手術のせいだと思っています」

「私も、手術の影響もあると思っています」

「痛みの原因をぱっと取ったりは出来ないんでしょうか?」

「原因をすぐにとることは難しいと思います。心療内科が出来る治療としては筋肉の緊張をとったり、痛みからくる不安を緩和することが出来ます。そうすることで、痛みが和らぐ時間を少しでも長くとることを手伝います」

「今までもノイローゼと言われて薬を飲んできましたが、ちっとも良くなりませんでした。私の頭はいっこもおかしくないと思っています」

「私も、Aさんの頭がおかしいとは思っていません。手術の後の筋肉の痛みが今でも続いているのだと思っています。筋肉の緊張を和らげる薬はどうですか」

「それは合っていたような気がします」

「不安を和らげることで、緊張を軽くする薬があります。使ってみますか?」

「一度試してみてください」

かくしてロフラゼプ、チザニジンを処方したが、退室間際、Aさんは不穏なひとことを漏らす。

「自分が痛みを作り出しているのか……」

驚いた私が、「そう感じますか?」と問いかけると、「今、先生がそう言ったじゃない」と応じられた。何か重大なかけ違いが起こったのではと訂正したが聞き入れず、そのままAさんは帰っていかれた。

*

もう来ないんじゃないだろうか。前回の終わり際を思い出し、暗澹たる気持ちで1ヶ月を過ごした私の思惑に反し、Aさんは3回目の診察にやってきた。

「調子はあんまりよくない」

「ペインクリニックの薬も、あんまり効いていないね」

「治らないなら、いっそ治らないのが自分なんだろうな」

急激な思考の方向転換に二の句が継げない私に、Aさんは100歳になる母親との関わりを話し出した。

「痛むとイライラして、周りの物に当たってしまう。狭い部屋に閉じこもって物を投げては暴れてしまう」

「母親からは『そうやっていては、いつか自分に返ってくる』と窘められた」

「この痛みも、自分が悪いのではと思いだした」

どうやら当科からの処方は効いているようで、処方量を漸増して継続することとした。

*

4回目の診察の使命は、「何故Aさんの中で、急激に痛みに対する受け入れに変化が出たのか」を確認することだった。

初診の時とは打って変わって落ち着いた表情のAさんは、当たり前のこと

のようにこう語った。

「ペイン科の先生に『治りますか?』と聞いてみた」

「『治りますよ』と先生は言ってくれたけど、それだったら今日までどうして治せないんだろうと思った」

「この痛みを取ってほしくて、治してほしくて、先生方にわかってほしくて、しつこく言い続けた」

「でも、自分で作った痛みなのに、先生方に治してもらおうなんて、道理がおかしかった」

「治らないものだと思うようになって、気持ちが落ち着いた」

そうか。

Aさんの「痛みを先生にわかってほしい」という希望と、私の愚直な「痛みを受け入れよう」という思いが一致していたことを知った。その結果、Aさんの中で、痛みの一部が「疼痛行動」として強化されたものであることへの気づきに至った。賢明なAさんはそれを糸口に痛みを受け入れ、不安感をご自身で軽減させていた。

その証拠に、5回目の診察で腰痛を訴えながらも次のように話した。

「こうやってぶちぶち言うことも嫌」

「痛いのが自分だと思おうとしている」

「自分が訴えすぎたせいで、痛みがどんどん増している気がする」

「今のこれが私だと受け入れようと思う」

「親を送るまでは頑張らないと、と思う」

Aさんの中で何か覚悟が定まったように感じていた6回目、驚くべき事実が語られる。

「この間、母親が亡くなった」

「これから元気で生きていかないといけないと思う」

流涙はあるもAさんの表情は晴れやかで、お母様を見送ったことへの達成感を語られた。

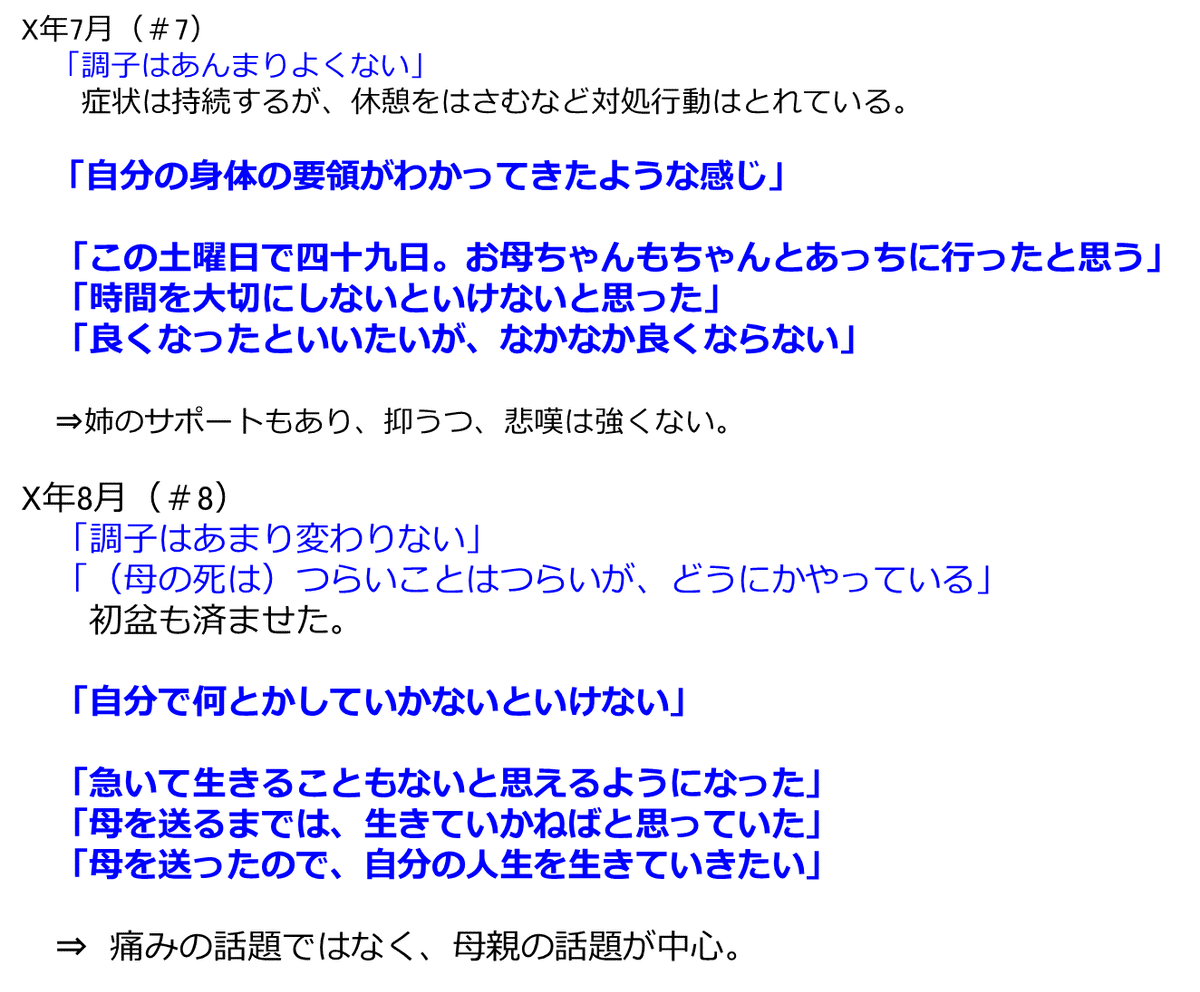

(ここからしばらくの経過については、PPをご覧ください)

既にAさんは私に多くの学びを与えてくださったが、彼女との診察はここで終わらない。

Aさんを私の『Ms.P』と称するには、理由がある。

私の初診から1年後、Aさんの癌の再発が発覚する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?