文芸誌を作る人のための独学InDesign講座

はじめに

本記事は、InDesignの基礎機能から実際に印刷所に入稿するデータの作り方まで記載しております。

本記事の対象者は

wordで書籍を作ったことがある人

実際の本に近い同人誌・本を作りたい人

その中でも論文集や小説など文字を大量に扱う本を作りたい人

に向けた記事となっております。

なので、イラストや漫画、写真集といった画像を多く使用する雑誌や本を作る人には向いていないかもしれません。

この記事を作ろうと思ったきっかけは私自身InDesignを学んでいるとき、InDesignの立ち上げ方から製本まで詳しく一連の流れで紹介している媒体がなかったので、今後そういった記事があった方が後学の人が助かるなというのと、自分のための文字通りのノートとして作ろうと思いました。

詳しい操作については、いかに詳細な書籍がありますのでそちらを参照してください。半年経ってからこの記事を書いているので詳しいこと忘れちゃった。

InDesignって何?

そもそもInDesignとはどういったものか。InDesignとはいわゆるDTP(DeskTop Publishing)といい、チラシ、書籍、新聞といった印刷物をパソコン上で制作するソフトです。

要するにパソコンで本を作れるソフトです。wordで本を作ったことがある人向けに説明すると

wordは

所定の配置で本文、ページ番号、見出しを作成するソフト

文書作成がメインなのでそこまで得意ではない。(できなくはない)

所定のフォーマットが完成している。なので、すぐに本の製作に取り掛かれる

InDesign

本の配置、ページ番号、文字スタイル・段落スタイル(wordでいうスタイル)を1から作成し、自由な位置、自由な形で作成することができる

逆に言うと、編集の組版、フォントの見やすさ、その他実際の編集知識を知っていないと難しい(筆者は知らんかったので実際の本を参考にしながら作った。)

一度スタイルを作ってしまえばそれをもとに本文を配置すればいいので同じフォーマットで作る場合半日でできる

一から学んでどれくらいで実際の本を作れるの?

初心者が1からフォーマットを作成すると大体50時間程度あれば作れます(たぶん)。基礎知識を覚えるのに30時間、実際の編集に10時間、編集したものの修正で10時間あれば行けるかなと思います。(ざっくり目安)

しかし、フォーマットを作ってしまえば原稿を組み込むだけですので6時間もあれば本の形にできと思います。

大まかな流れ(実際にやった方法)と教材

流れは以下の通り

実際の本を見ながらどういう本にするか決める。

本の大きさ(A4とかB5とか文庫・単行本サイズとか)、右綴じ・左綴じを決める

レイアウトを決定する(本文の文字量やフォントを決める)

ノンブル・柱・本文の大きさ、配置を決める

親ページ(InDesginの機能、ページのどこにノンブルや本文を配置するか決める下書きのようなもの)を設定する

原稿執筆(wordや一太郎など)

おくつけや表紙をつくる

テキストフレーム(InDesignの機能、wordのテキストボックスをカッチリさせたもの)を作って原稿を流し込む

段落スタイル・文字スタイルを確定して本文に適応させる

柱を設定する

目次を作る

編集ミスがないか確認する

印刷所に合わせて入稿の設定を行う(塗り足し、通しノンブルなど)

入稿

印刷所と印刷関連の確認といったやり取り

完成

なお、この流れの間に家や図書館にあるいろんな雑誌や本を参考にイメージを膨らませていました。この資料集めダイジ。クオリティが段違い。

実際に参考にした動画・書籍

【InDesign入門】チラシを作る方法 1/11 新規ドキュメントを作成する|-アドビ公式-

https://www.youtube.com/watch?v=BtLsBJITcaM&list=PLF_lcvNhVWn-GOIO6S78KUUSjU3VOU6_H

Adobeから配信されているInDesignでチラシをつくる動画。実際の製作の過程が説明されており、InDesignの基礎的な機能はここで学べます。

【InDesign入門】複数ページのレイアウト 1/5 複数ページの新規ドキュメントを作成する|-アドビ公式-

https://www.youtube.com/watch?v=MrFPL3f8nJU

おなじくAdobeから配信されている複数ページのレイアウトでのIndesignの操作方法が説明されています。しかし、5年前の動画なので若干今と名前が変わっている機能があります。あとタイトルの音が大きい。といっても、機能自体に差異はないのでこれで流れを把握して問題ありません。

初心者からちゃんとしたプロになる InDesign基礎入門

InDesignの基本的な機能から印刷まで網羅的に記載されている神書籍。本当にお世話になりました。写真付きで各機能の定義までしっかり載っているので大変助かりました。ただし、隠しノンブルといった入稿テクニックについては記載されていないのでそこらへんは本記事で解説します。この本と動画を見れば基本的に作れると思いますね。

Illustrator & Photoshop & InDesign これ1冊で基本が身につくデザイン教科書

こちらも大変お世話になった一冊。基礎的な機能についての記載は少ないものの実際の書籍の製作過程が簡潔にまとまっているので、Adobeの動画を見た後は主にこれで流れの確認をしていました(動画をいちいち確認するのは面倒なので)。InDesign以外にもIllustratorとPhotoshopについても触れられているのでAdobeソフトをまとめて学びたい人にもおすすめではないでしょうか(読めてない)。

他にも読んでみた本はありましたが、最初にAdobeの動画2本を一連で見た後、この2冊を読みながら作業をしました。この記事ではこれらの本に載っていなかった作業なども補完して書いております。本は図書館で借りれば無料で読むことができるので、筆者の場合お金がかかったのはInDesignの使用料だけでした。この記事や今あげた本に載ってないことでやりたいことがあれば、他のInDesignの本も探しみてください。

実際にやってみよう!

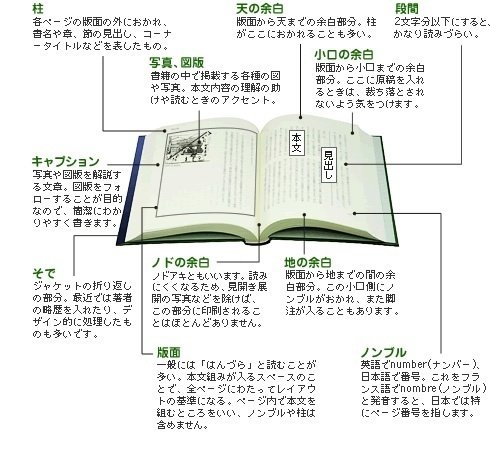

よく使う単語集 本の構成と印刷用語

もう少しだけお勉強のお時間です。InDesignではメモリがmmで換算されているだけでなく、実際の本の製作で使われる単語が使用されています。なので、InDesignを開くと我々一般読者からすると「何ぞ?」という単語がポンポン出てきます。なのでここでは以下のサイトからよく使用する単語を紹介していきます。辞書みたいに使ってください。

他にも、下にリンクを張った印刷会社栄光様の印刷用語集は、印刷用語について画像を使ってわかりやすく説明しています。ぜひ活用してみてください。ちなみに私はここでInDesignを使った本を印刷しました。

https://www.eikou.com/making/printglossary/

Q

文字の大きさ。1Q=0.25mmなので4Qで1mmとなる。読みやすいQは大体8Q~16Q(2mmから3.5mm)あたり(経験則)

H

字送り(文字の間)、行送り(行間)を指す。Qと同様1H=0.25mmとなる。筆者は初期設定でやっていた。

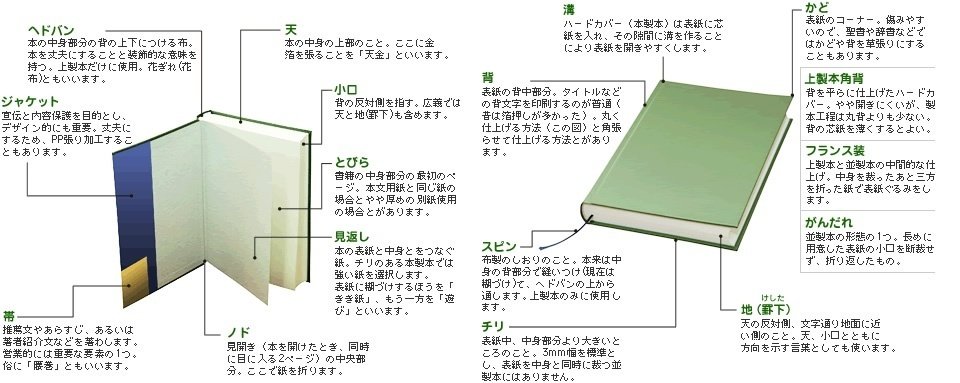

本の構成

本の構成については以下サイト(https://ksp-group.co.jp/knowledge/p05_book.html)の画像が大変見やすいので引用しました。

特に使うのは

天:本のページの上部

地:本のページの下部

小口:背の反対側、指でページをめくる方

ノド:本の背。ここからは最低2mm以上余白を開けないと製本の都合で本文が読めなくなる。

本文:原稿の文章が入る場所。

柱:そのページがどの文章なのか記載するところ

ノンブル:ページ番号のこと

https://helpx.adobe.com/jp/indesign/kb/2623.html

ファイルを作ろう!

ここからは実際にAdobeのアカウントを作ってInDesignをDLしたところから実際の作業を説明していきます。最初に使用する機能のフローチャートを作っておくので、この記事を何回か呼んでいる人はこちらを参考してみてください。

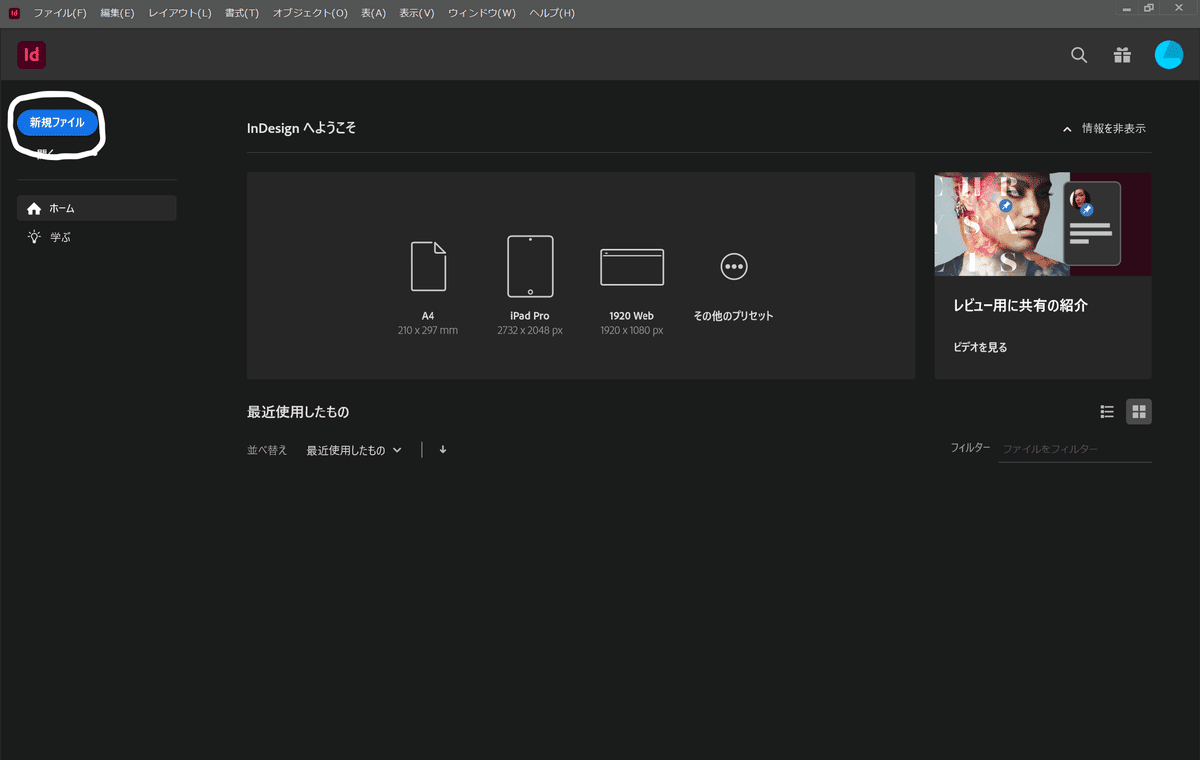

流れ

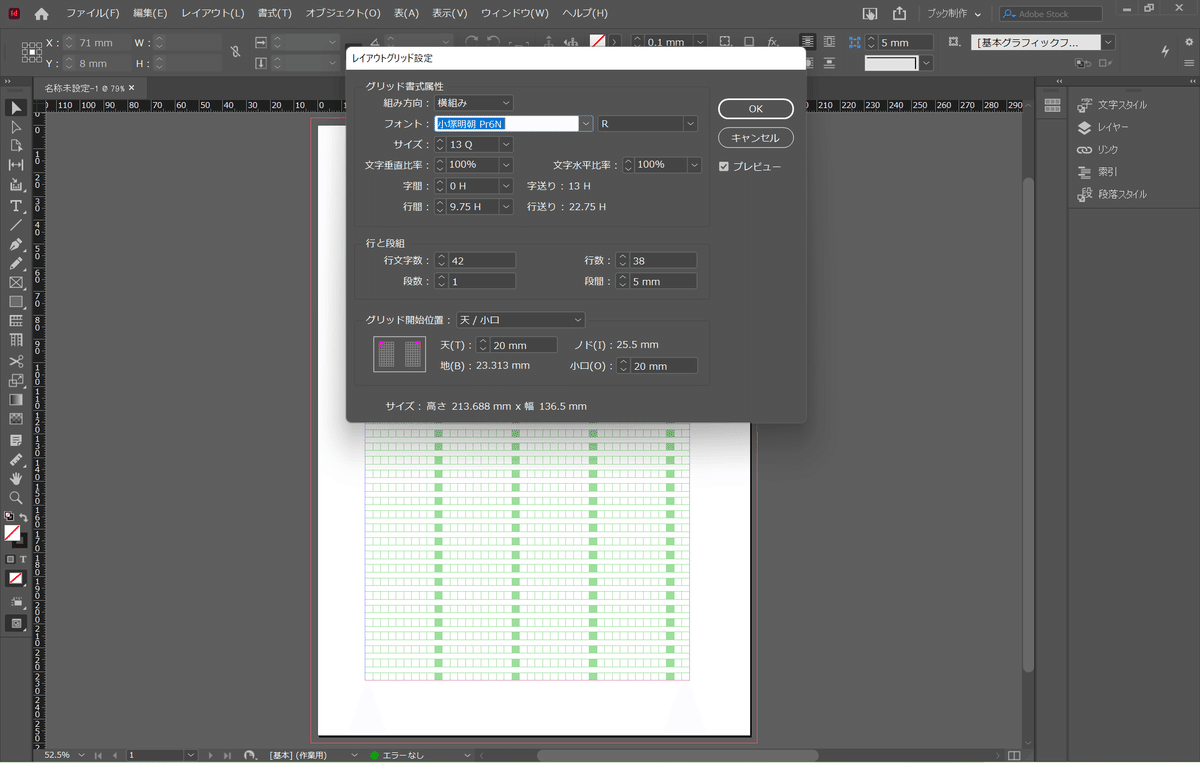

新規ファイル⇒印刷⇒レイアウトグリッド⇒フォントや行数を指定

では実際にファイルを作ってみましょう。InDesignを起動すると下のような画面が出てくると思います。新しくファイルを作るには白く囲われている新規ファイルを押しましょう。

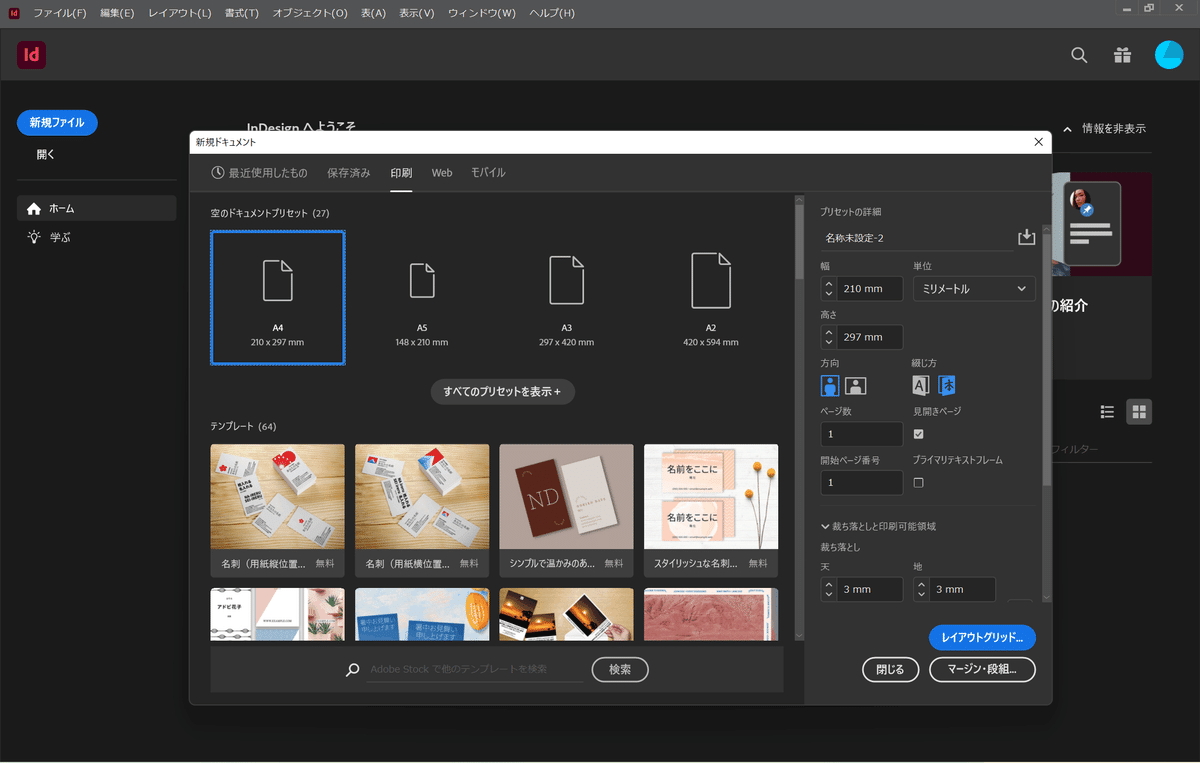

すると以下のような画面が出てきます。この時にタブにある「印刷」を押すと実際の実際の書籍のサイズが表示されるはずです。

そして、「すべてのプリセットを表示」をクリックすればB5といった他のサイズも出てきます。その後、右に表示されている「方向」や「綴じ方」を指定して、「レイアウトグリッド」を選択します。

「レイアウトグリッド」を選択すると実際の作業画面と「レイアウトグリッド設定が出てきます。」本文の行数や文字数、位置を細かく調整することができます。

このとき、まだいまいち決まっていない状態であれば、一度初期設定でやってみましょう。その後、ここをこうしたい!ところが出てきたら「レイアウト」⇒「レイアウトグリッドを選択」で調整することができます。

構成を考えよう!

ファイルを開く方法を分かったところで、一度自身の本の構想をねりましょう。ここである程度決めておかないと何度も作業をやり直す羽目になります。何事も計画が大事ということです。

考えるべきことは以下の通り

読者層は誰なのか?

本のサイズ、ジャンルからデザインはどうするのか

目次、おくつけ、ページ番号、本文、柱の配置・フォントをどうするのか

今回の場合は文芸誌(論文雑誌や小説)を主体としているので、読者は大量の活字を読むことになります。なので、前提として可読性の高いフォント、中高年層も読むのであれば文字を大きく、1文当たりの長さは40字以内するのは絶対条件にしてもいいでしょう。

そして、紙とペンで、どこに何を配置するのかふわっと書き出してみてください。そうすると、アイデアだしと同時に簡単な設計図になります。この時に、裏表紙、目次、編集後記、各記事の構成、おくつけに分けて配置を出しておけば実際のデータを作るときに役に立つと思います。

入稿用データにしよう!

実際のデータができたらそのまま入稿!といいたいところですが、実際にはそうはいきません。本を入稿するときには、印刷所ごとにルールがあります。それに沿っていなければ印刷ができません。

やることは以下の通り

印刷所ごとの色のRBGやCMYKの設定といった印刷における細かな設定

ぬりたしを作ること

ページ番号とは別にすべてのページに通し番号(隠しノンブル)を付ける

といった感じです。印刷における設定は印刷所から指示が入るのでそれに従いましょう。重要なのは塗り足しと通し番号を付けることです。

ぬりたしとは表紙や本文で紙の端に配置されている画像データをデータ上の紙から少しはみ出して配置することです。

通し番号はすべてのページに連番で番号を付けることです。印刷、製本の時にはページの順番がこれであっているか確認のためにすべてのページに順番に番号が振られている必要があります。これがないとほとんどの印刷所では印刷することができず、印刷所の人が血涙を流しながら、編集者にメールをすることになります。私は初めての印刷の時にこの通し番号をつけ忘れて2回程度印刷所の人と入稿後にやり取りをしました。本当に申し訳ありませんでした。

今後このようなことがないように、ぬりたしと通し番号のつけ方を説明したいと思います。

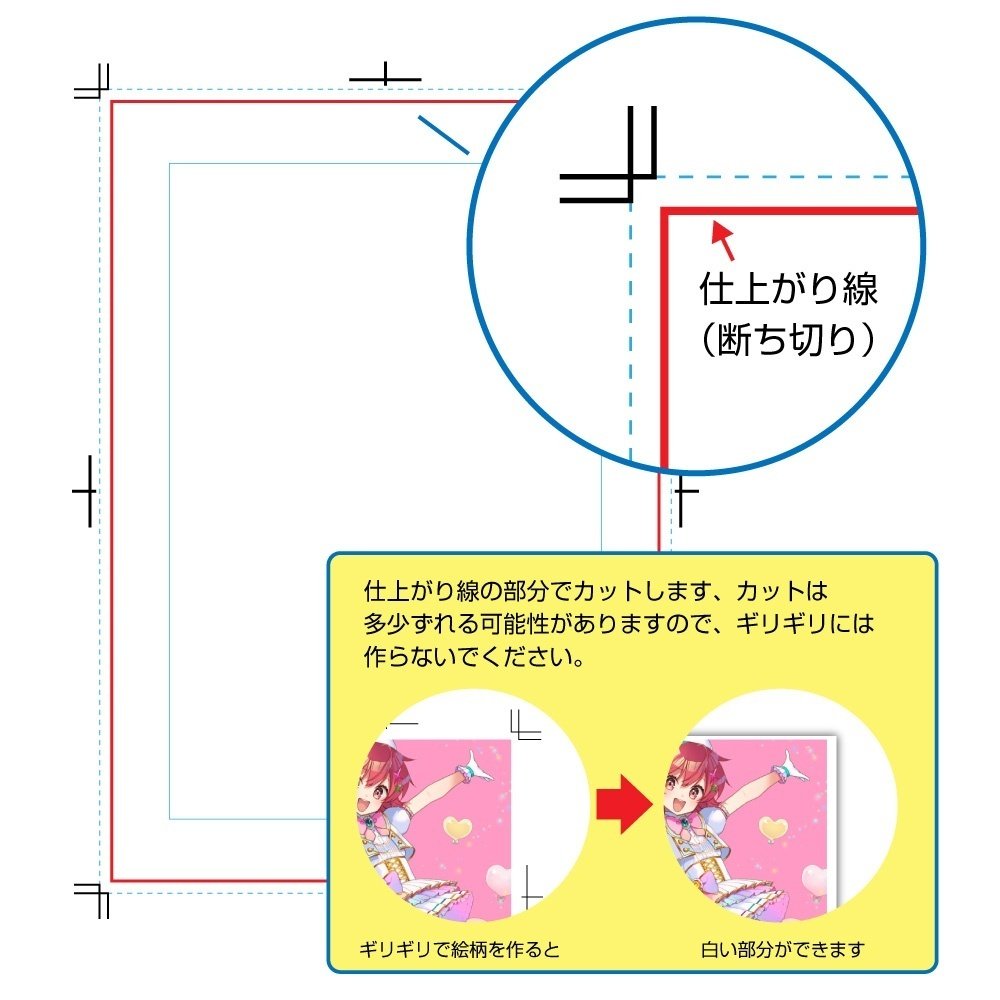

塗り足しと仕上がり線について

塗り足しについて説明する前に、仕上がり線について説明します。仕上がり

線とは印刷の際に紙の断裁される線の事です。InDesignでは紙の外の赤い線で表現されています。紙に印刷する際、端っこは紙を移動するための車輪がある都合上無地になります。なので、印刷後紙のサイズをに合わせて紙を切る必要があります。

しかし、その断裁する際に若干のずれが生じるため紙全体に印刷されていた場合は以下のように白い部分ができてしまう可能性があります。そのため、データを調整するときには仕上がり線周辺には文字のよう切れると困るものは配置しないようにしましょう。

そのため、表紙や端にあるデータは3㎜ほど仕上がり線からはみ出しておくといいでしょう。

通し番号をつけよう!

通し番号は、全てのページに連番でつける必要があります。しかし、ページ番号とは別に、通し番号が入ると本としての体裁が崩れてしまう場合も多いと思います。

そこで以下の場所に通し番号を配置して隠しノンブルにしましょう。

ノドに極めて近い場所に配置して、製本化したときに読者に見えないようにする。

仕上がり線の外に通し番号を配置する。

特にお勧めなのは仕上がり線の外に配置することです。そうすることで印刷所の人がページの順番を確認した後に裁断されて、隠しノンブル自体は本に入りません。

配置の仕方はInDesignの小口の方の仕上げ線の外にノンブルを配置します。ノドの方への配置はうまくいきませんでした。なんで?

ともあれ、それでノンブルを配置すれば隠しノンブルは完成です。

おわりに

以上、InDesignによる文芸誌の作り方について説明してきました。ここまで書いてあれですが、最近はInDesign問わず、たくさんの組版のテンプレートが公開されています。

手軽に同人誌を作りたい人はこちらを利用するのも一つ手だと思います。ただ、どうしてもこういう組版にしたいという人もいると思いこの記事は制作されました。誰かの助けに成れたら幸いです。また、記事自体に色々至らない点あると思うので、この解説欲しいやこれについて抜けてないというところあればTwitterご連絡ください。

最後に、現在オリジナルのTRPG作ってます。Twitterで少しずつ更新していく予定なのでよろしければフォローお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?