「声は現れる」を読んで

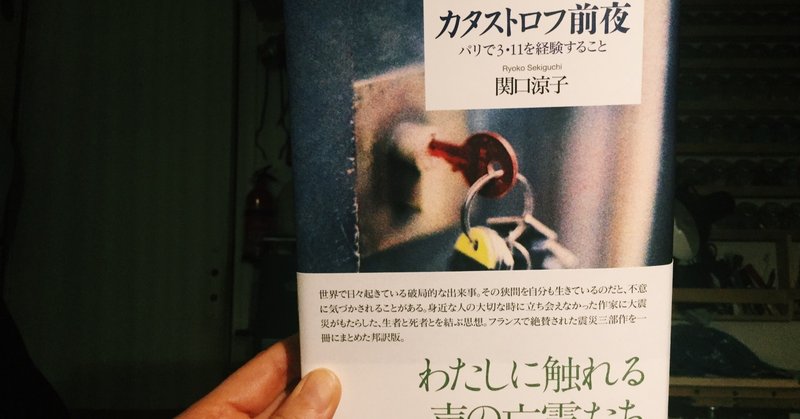

関口涼子さんの著書『カタストロフ前夜ーパリで3.11を経験すること』読んでいる。

その中の「声は現れる」を読みながら、何度も立ち止まっては、思い出したり、考えが発展したりしたので、それをメモしておきたい。

(メモだから私以外の人が読んで楽しいものかどうかちょっと分からないけれど。)

-

震災のあとにウェブマガジンを立ち上げたのは、他でもない私自身が友だちや個人的に関わりのあるひとたち、注目しているひとの声を聞きたかったからだ。

私も聞いたその声たちが、いま、誰かに届くといい。

そういう気持ちだった。

でも年月が経つにつれそれはいつしか、「まさに今あなたに」ではなくて「いつかの誰か」に届く可能性のことを考えることのほうが増えてきた。

10年後、20年後、50年後。

書いてくれるそれぞれのひとの時間の重なりが、ここには重なっている。

時間を重ねたのちに、また誰かが、そのひととしての時間を重ねたからだでそれを読む。

-

身体がないのに声だけがそこにあるという違和感について。

ひとの声が録音されたものを聞く時、なにかしら後ろめたさのような気恥ずかしさのような居心地の悪さを感じる。

留守電とか、稽古のビデオとか。

そのひとがそこにいなくては出現しないはずの声が、切り離されて、いつでもそれを他人の私が思うように再生したり、途切ったりするという暴力。

こういった後ろめたさというか、おそれのようなものを、昔はもっと頻繁に感じていたような気がする。

でも果たして、実際には私はなにを感じているんだろう?

何かを侵している気がしているのか?

自分の領分でないものを勝手に手中にしている気がしている?

一方通行であることの不均衡?

そのひとの匂いや温度や質感が声にはあらわれる。

音楽家はとてもわかりやすくて、その人が出す楽器の音は、そのひとの声に本質が似ている。輪郭の形とか芯の明瞭度、空気がどれくらい含まれるか、重力がどのへんにあるか。

-

子どもの頃に2度ほど、電話の混線を経験したことがある。

女の人が誰かと言い争っているような、抗議しているような声だった。何を言っているのかまでは分からなかったけれど、そこに含まれる響きはとても悲しそうだった。

うんと長い廊下の突き当り、淡く曇った湿気た向こうからそれは聞こえているようで、まるで違う時間の世界から響いてくるようだった。

そういえばわたしは、誰もいない廊下を、のぞき穴からのぞくことがとても怖い。

子どもの頃に早起きして新聞配達の人が新聞をポストに入れたらすぐに引っ張って驚かそう!としたんだけど、実際にはのぞき穴から誰もいない廊下を見つめ、やっとやってきたその人が私の存在を知らない(目の前にいるのに!)ということに芯から震え上がったのは私の方だった。

-

誰かの身体の一部がそこにある時、それが身体のどの部分、どこまでだったら本人の死を予想し受け入れるだろうか。

指一本だったら本人が死んでいるとは思わない。

頭だったら死んでいるに決まっている。

膝から下だったらまだ生きている。

足一本だったら?

下半身なら?

-

映画やドラマでは、亡くなったあとに留守電にそのひとのメッセージが入っているというシーンが時々見られる。

今の時代もそういうシーンは有効なのだろうか。

声という肉から、体温を剥ぎ取って、活字にして白い画面を背景で伝えることがひどく新しい感覚であった時代を、まだ私は覚えている。

-

形見といえば、故人の身近なもの、もしかしたら肌に近いものであることがある。櫛とか、手紙とか、髪だったり、服だったり。

今はメールとか写真とか動画が大量に残るのじゃないかな。

肌から遠い。

体温や匂いから遠い。

大事にしていた小鳥の抜けた尾羽根を母がずっと瓶に溜めているのを見て、それがなんとなく私を不安な気持ちにさせたのを覚えている。

小さな体が季節ごとにあんなにたくさんの羽根を落とし、また生やすということが驚きでもあったけれど、たったいま、現在の小鳥に生えている羽根の分量はこれだけなのに、過去から未来にかけて、今は存在しない分のからだがこんなにあるのだということがなんだか異様で恐ろしい気がした。

抜け落ちた羽根は、命の実態がない時間の小鳥を目の前に並べられているようで、そこに生きている小鳥と死んでいる小鳥が両立しているようで心がざわめいた。

-

聴覚は、頭の内側でおこっている。

視覚は、自分から離れたところに出かけていく。

踊る時、自分のからだの中に耳を澄ます感覚を持つことがある。

自分のからだの中を見つめる感覚を持ったりもする。

「聞いている」私は、そのからだからどのくらい離れていて、どのくらい重なっているんだろう。

「見つめる」私は?

聞くときと、見つめるとき、体の輪郭はどのくらい接している空間に溶け込んでいるんだろう。

または、隔てられているんだろう。

-

再び形見のこと。

肌に近い形見は、親しい関係のひとの手に渡る。

そこには、一対一の関係しかない。

服だったら匂いが残っているしペンだったらその人が書いている姿が漂う。

現代は写真にしても動画にしても、もしかしたら情報としていくらでも多くの人に渡ってゆくし、ひろまってゆく可能性がある。

関係は広がって、増えて、薄くなる。

本来は遠くに行かずそこにとどまるべきものが、遠くまで引き裂かれて流されていってしまう。

-

ラジオはひとりきりで聞くものだ。

テレビは何人かで見たりするのに。

昔はラジオが貴重だったから大勢で聞いていたイメージがあるけれど。

ラジオの語り手は「あなた」であったり「みなさん」であったり多くの対象に語りかける、けれど聞く方はひとりだ。

-

涼子さんは文中で

声と亡霊の両方に共通しているのは、どちらも時制をかき乱すということ。亡霊は声ほどには「現在」にいるわけではないが、亡霊が現れる時、わたしたちは、わたしたち自身が過去に引き戻されているのか、それとも過去が現在を訪れているのかを知らない。

と書いている。

私はときどき、自分の身体の感覚や見たものの記憶を頼りに、時制を移動するような感覚になることがある。

ある場所で身体が受けた感覚(なんでもいい、ドアノブをひねるでもいいし、床がふかふかだったでも、固いプリンを食べたでも、なんでも)を覚えておいて、のちほど、その感覚に自分が重なりにゆく。

まるで時間と空間にしおりを挟んでおいて、あとからそこに戻るみたいに。

例えば、つい最近までいたアイスランドのレジデンスの作業場に帰ってみる。

ドアノブの固さ、開くと目の前で写真が鳥の群れみたいに羽ばたいたこと、同時にご飯の匂い、左手にはトイレがあって、左後方にはコート掛けがある。その下にはいつもビールの箱が積んである。その辺まで思い出すと、もう私はその場にいるので、床はどんなだっけと見下ろしてみたり、そこにいる顔を眺め回してみたり、拾った糸くずを食堂のゴミ箱に捨てに行ったり、がさがさした舞台のカーペットを撫でたりしてみる。

ときどき、もしかしたら今その場にわたしが現れているんじゃないかと思うくらいに、それは濃厚だ。

写真はあるときをそこに固定するものだが、あとから眺めて、まさにその瞬間に帰る手段にもなる。

撮り手のわたしはシャッターを押したまさにその瞬間の光景に帰り、辺りを見渡すことができる。

写真には写っていないもの…自分の背後に何があったか、風の強さや太陽はどっちから差していたか、どんな声が聞こえていたか、その前に何をして次に何が起こったか、そんなものがちゃんと身体には残っているので、眺めながら実際に振り返ってしまって、ふと現在に帰る。

反対に写真を撮るときには、その写真をあとから見た私がどうここに帰ってくるかということを考える。

まだ知らぬ時間にいる私と、もう過ぎてしまった時間にくさびで留められた私は、そんなふうに繋がりをもつ。

-

声は、ここにいるわたしを訪れる。

わたしの身体は、いつかのその場所を訪れる。

声は来る。

身体は行く。

現在の「わたしの身体」は、少なくとも私にとっては消すことができないものとしてここに在る。

消せないものとしてここにあって、だから、私のほうがそちらを訪れるしかない。

「声」はすでにここにはない。

だから、ここに在るわたしのところにやってきて、ここでしか聞くことができない。

亡霊は、訪れる存在である。

と涼子さんは言う。

それなら、わたしの身体はほかでもない、亡霊なのだ。

声が訪れる先は、いつも亡霊なのかもしれない。

だから、こっそり誰かの声を聞くのはこわいし、ラジオはひとりで聞かれるのかもしれない。

-

涼子さんがクリスチャン・ボルタンスキーの展示につけた 「アニミタス-さざめく亡霊たち」という題名を思い出す。

-

ミヒャエル・エンデの『鏡の中の鏡』には、ミノタウルスの迷宮の話が出てくる。

その迷宮には世界中の声が集まってきて、永遠に消ることなくずっとこだまし続けている。

(もしかしたら、ちょっと違ったかもしれない。でも私はずっとそう思い込んでいて、その迷宮は私のものになっている)

世の中の音という音、声という声の吹き溜まり、そんな場所がもしあったら、誰かの声、あのときの声を探しに行きたいとわたしは思うだろうか。

2017年の夏に、「石に耳を傾けるひといついて」という題名で踊った。

リルケの『神様の話』の中のひとつから題名をもらった。

石工が、石のなかにかたちを見出そうとしたまさにその瞬間、その石のなかに神さまが生まれ、神さまもまた石工の声を聞こうとする。

-

2011年の震災の日、私が踊ろうとしていた作品の題名は『終わりの予兆』というタイトルだった。

何故あのタイトルをつけたのか?

あの作品に、わたしは何を見つけようとしていたのだったか?

私は、演出家の意図をどんなものだと考えていたのか?

はじまりは覚えている。

「何年も売れていない本がぽつぽつと置いてあるもう誰もほとんどこないような本屋さんは、もういっそ終わっているように見える。でもいつ、誰がそのほんとうの終わりを決めるのか。」

ブログを読んでくださって、嬉しいです!頂いたサポートはこれからも考え続けたり、つくりつづけたりする基盤となるようなことにあてさせていただきます。