2019年、わたしの心を揺さぶった映画10選

ここ数年映画熱が高まり、映画館で観る本数が年々増えてきた。と言っても昨年までは年間で3~40本程度だったのだが、今年は映画館での鑑賞本数84本、作品数60本と過去最多本数を記録。これは純粋に「観たい!」と思う作品が増えたことと、わたし自身の映画の見方・関わり方が変わってきたことが大きな理由だと思う。

ということで、わたしにとって映画がより身近になった2019年を振り返るべく、今年わたしの心を深く揺さぶってくれた映画を10本選んでみた。

いなくなれ、群青

今年、最も心を揺さぶられた作品。映画館での鑑賞回数も計14回と最多で、観終わるとまた観たくなる…非常に中毒性のある作品だった。映像の美しさ、物語の世界観、音楽…そして役者たちの演技、すべてのクオリティが高い。わたしは本来映画でも小説でも”ファンタジー”要素が入るのが苦手なのだが、この作品に至ってはファンタジーな部分の意図も理解することができ、違和感なく受け入れられた。主役の七草を演じた横浜流星の影を纏った演技と、映像に映えるモノローグが抜群に素晴らしい。また松本妃代、松岡広大は今後注目していきたい役者になった。

アップリンク渋谷で、柳明菜監督や菅原大樹プロデューサーのお話を聞く機会に恵まれたのも幸運だった。柳監督はこれが商業映画初監督。次回作も期待したい。

新聞記者

現在進行形の政治の世界をテーマに描いた挑戦的な作品ということもあり、キャスティングはもちろん公開まで紆余曲折があったという作品。しかし結果的に政治や新聞への興味が薄い客層にも広がり、多くの人の心と記憶に残る傑作となった。これは河村プロデューサーや藤井監督はじめ関わったスタッフと、リスクを背負いながら出演した松坂桃李、シム・ウンギョンをはじめとするキャスト一同の熱意の賜物。先日発表された日刊スポーツ映画大賞の作品賞も受賞。新聞社の冠がついた映画賞で最高賞を獲ったことが本当に意義深い。「この国の民主主義は、形だけでいいんだ」という田中哲司演じる官僚の台詞と、ラストシーンの松坂桃李の表情が忘れられない。

デイアンドナイト

「新聞記者」に続き、藤井道人監督作品。そしてこれまで実力派俳優として多くの作品に出演してきた山田孝之が初めてプロデューサーとして名を連ねている。「善と悪はどこからくるのか」突き詰めるにはこの上なく難しいテーマに挑んだ作品。しかも敢えてボーダーラインを引いていないため、何が正しいのか、自分はどちらにいるのかがわからなくなり引きずり込まれる。考えれば考えるほど明確な答えは出ず、胸が締め付けられた。

阿部進之介の静と動の振り幅広い演技が明石に見事にフィット。安藤政信は「これぞ安藤政信」と言える存在感ある演技が素晴らしかった。そして何より引き込まれたのは奈々役の清原果耶。彼女の表情、仕草、佇まい…すべてから目が離せなかった。撮影時は15歳だったというから末恐ろしい。

また撮影を担当されたのが藤井監督と何度もコンビを組んでいる今村圭佑さんということもあり、光の演出が秀逸。ただきれいに照らすのではなく、登場人物たちの希望や悲しみ、闇が光で丁寧に表現されていた。印象に残るシーンがたくさんあって、更に胸が抉られる。

昨年公開された「青の帰り道」も今年ムーブオーバーとなり、藤井監督はますます注目の存在となった。今年も既に2本新作を撮り終えているとのこと。発表が待ち遠しい。

アイネクライネナハトムジーク

今年公開された今泉力哉監督作品2本のうちの1作。先に公開された「愛がなんだ」が口コミから大きな話題を集め、そちらもすごくおもしろかったのだが、ベスト10にはこちらを選出した。理由は単純にわたし自身の好み。いくつもの出逢いが連鎖して幸せを形作っていく…そのストーリーの組み立てが非常に秀逸で、鑑賞後に心地よい余韻が残った。役者陣のナチュラルな演技も素晴らしい。今泉監督は年明けに「mellow」「his」と2作品の公開が決まっており、2020年も注目すべく映画人である。

ブルーアワーにぶっ飛ばす

仕事にも結婚生活にも何となく行き詰まりを感じている砂田が、友人・清浦を連れて帰郷するロードムービー。年老いた両親や祖母の現状に直面しつつ、かつて抱いていた夢や希望を思い出し、自分を見つめ直す。CMディレクターという一見華やかな仕事も、代理店やクライアント、出演者の間に挟まれて忖度の連続。しかも年を重ねると、逆にいい仕事ができなくなる…砂田が感じるキャリアの限界、生き辛さには深く共感。だからこそ、自分の原点は大事にしなければと改めて実感した。悪態をつく夏帆と、「新聞記者」で演じた吉岡とは打って変わって何をやっても楽しそうなシム・ウンギョンのコンビネーションが最高。箱田優子監督はこの作品が商業映画デビュー。「いなくなれ、群青」の柳監督と同じく、自分と同世代の女性監督が活躍されるのはとてもうれしい。次回作にも期待。

殺さない彼と死なない彼女

全くのノーマーク作品だったが、Twitterやレビューサイトの高評価に興味をひかれて鑑賞したらまさかの号泣…という想定外の大当たりだった一本。アオハルものかと思いきやその枠を大きく飛び越え、世代の違う自分にも深く刺さる傑作だった。

小坂と鹿野が徐々にお互いを認め、かけがえのない存在となっていく過程が無理なく描かれているのがいい。だからこそラストにかけての展開が非常に切なく、涙が止まらなかった…誰かに認められることが、こんなにも人を変える。そして「未来の話をしよう」という言葉がとても印象的。過去も今も関係ない、これからの時間が二人をより深く繋いでいく…そんな想いが伝わってきた。間宮祥太朗と桜井日奈子はじめ、メインキャスト6人が今時のキャラが立った人物をそれぞれ自然体の演技で好演。自然光が映える映像も美しく、作品の世界に吸い込まれた2時間だった。

ひとよ

「役者を覚醒させる監督」そんな評判から今多くの役者から出演を切望され、多くの映画ファンから新作が待たれている白石和彌監督作品。今年は「麻雀放浪記2020」「凪待ち」「ひとよ」と3本が公開されたが、個人的にはこの「ひとよ」がベストだった。

これまで人間が隠し持っている裏の顔や心の奥底に潜む闇を洗いざらい表に炙り出し、観る人の心を深く抉ってきた白石監督が今回描いたのは「家族の再生」父を母が殺すという衝撃的な事件から始まるが、そこから一人ひとりが悩み、苦しみ、再び集結して「家族」としてもう一度向き合おうとする…その過程が丁寧に描かれ、何度も涙が頬を伝った。母を演じた田中裕子の芝居が光る。そして佐藤健のこれまであまり見たことがない汚れ役は、彼の新たな一面を引き出していたと思う。

さよならくちびる

ここ数年、多くの作品で存在感ある演技を見せてきた小松奈々と門脇麦、ふたりの女優を主演に据え、音楽デュオ”ハルレオ”の結成から解散ツアーまでを追いかけたロードムービー。付き人のシマを含めた3人の関係性や、それぞれが抱く悩みや葛藤…やり場のない気持ちが3人から伝わってきて、胸が痛かった。しかし結果的に未来あるエンディングだったことに救われた。

音楽デュオという設定だけに歌も重要なのだが、ふたりのハーモニーが素晴らしく、音楽作品としても完成度が高かったと思う。

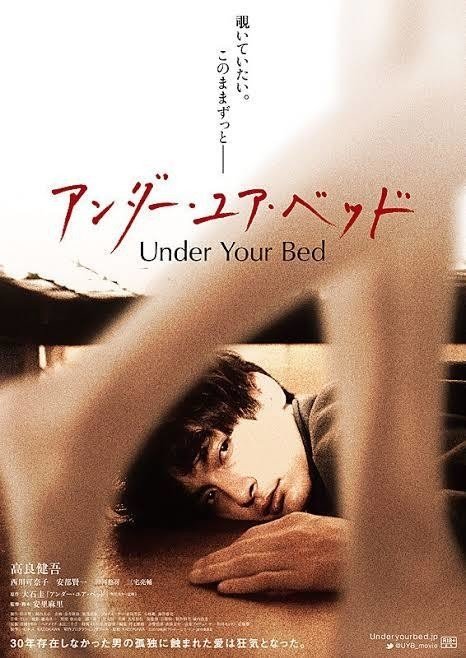

アンダー・ユア・ベッド

家族からも同級生からも必要とされず、存在自体を忘れられてしまう人生を送ってきた男が、11年前にたった一度だけ自分の名前を呼んでくれた大学の同級生を探し出し、変わり果てた彼女を救うべき監視や盗聴を繰り返していく…そんな「愛と狂気は紙一重」を地でいく三井を高良健吾が演じた作品。愛するがゆえの行動でも、それが法を犯した行動だったとしたら決して許されることではない。しかしそんな間違いだらけの行為が、時と場合によって「純粋な愛」に見えてしまうことがある。この作品にはまさにそんな錯覚を引き起こされた。高良健吾の闇深い瞳には思わず引き込まれてしまうような強さがあり、その存在感に圧倒されるばかり。

翔んで埼玉

埼玉県民として、絶対に外せなかった作品。「何にもない」と言われ続けた埼玉が、ようやく主役に躍り出ることができた。おそらくここまで大ヒットを飛ばすとは、誰も予想していなかったのではないだろうか…「邦画史上最大の茶番劇」大いに結構。原作の世界観を忠実に再現し、役者たちのはまりっぷりはお見事だった。

以上10本、ここまで絞るのが本当に難しかったくらい、2019年はたくさんの素敵な作品に出会えた。元々邦画好きなので、ベスト10がすべて邦画になってしまったのは想定内。ただ見逃した作品も多いし映画好きと名乗るにはまだまだ本数は少ないので、来年はまず100本を目標にしたいと思っている。そして今年後半はついさぼりがちになってしまったnoteでの映画レビューも、全作品とはいかなくてももう少しペースを上げて書いていきたい。

何より「映画館で映画を観る」という行為が好きなんだな…ということを改めて実感した。あの空間で映画を観ていると、忙しい毎日から、目を背けたい現実から…すべて解放された気分になる。だからどんなに仕事に忙殺されても、映画館で映画を観る時間は大切にしたい。そして日常生活では得ることができない、様々な感動を味わいたいと思う。

来年もたくさんの素敵な映画に出会えますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?