あの時に感じたことを、ぜんぶ。(個人的な備忘録)

日本に戻ってきて、もうすぐ3ヶ月になるだろうか。

新型コロナウイルスの影響で、あまり人に会うことはないもの、SNSでよくメッセージをもらう。「元気?日本にいない間、どこに行ってたの?何してたの?」それに対して、最初は本当に苦労した。あまりにいろいろなことがありすぎたから。でも、そんなメッセージに機械的に返信することに、いつの間にか慣れてしまった。「中東とヨーロッパの難民キャンプで働いていたんだよ。」その返信を繰り返す度に、私がこの旅で得た、大切な何かが、少しずつ、薄れて消えていくような、そんな感じがした。

だから、今日は、その感覚を少しでも取り戻すために、記憶を辿ってみようと思う。

休学することを決めたのは、大学3年生の終わりだった。この3年間、とにかく忙しかった。好きな授業がたくさんあって、学校が閉まるギリギリまで課題と格闘したり、内閣府事業世界青年の船に参加して、世界中に家族ができたり、難民支援を始めたり。遊ぶ時はとことん遊んだり。常にいっぱいいっぱいになりながら、時間は風のように一瞬で過ぎていった。

そして、そんな日々に、少しずつ違和感を感じるようになった。

「誰も知らないところで、ひとりになって、自分と向き合いたい。」

そんな考えがふと頭の中に浮かんだ。

その数ヶ月後にイスラエルへの片道航空券を買い、予定も何も立てず、日本を出た。

目的地は、パレスチナ。難民について学び、活動していた私にとって、重要な場所の一つ。本や記事を読むだけでは見えてこないその場所を、目で見て、感じたかった。そして何より、ひとりになりたかった。

パレスチナ

テルアビブで1週間ほど過ごした後、ベツレヘムに向かった。たった数日過ごすだけのつもりだった。結局、観光ビザが切れるギリギリまで3ヶ月近くいた。

何もしない日々。2月の終わりまで日本に戻らないこと以外、何も決めていなかった。ふらふら歩き回って、人と話す。シャワルマに辛いソースをかけてもらって、ヒーヒーしながら食べる。ときどきファラフェルをくれたりする。こんなに何もない一日、最後にいつ過ごしただろう。高校生の時か、あの学校にあまり行っていなかった時だ。自分の存在意義について永遠に考え続けたあの日々を、ふと思い出した。辛かったなあ、でもあの時があったから、大学でとことん好きなことができたんだ。今はどうだろう、私は何が好きなんだろう、何をしたいんだろう、どんな人間になりたいんだろう。そんなことを問い続けながら、過ごしていた。

泊まっていたホステルには、毎日世界各国からお客さんがきた。夜遅くまで、屋上でパレスチナ問題について議論したり、人生について語ったり。ときどき議論についてけない自分、そしてこの問題に対して何もできない自分への葛藤を感じていたのを思い出す。

洗濯機を見ながら、ただ日記を書く。何もできない、無力感。ベッドに閉じこもっている。内向的な自分が、自己肯定感の低さが、私を止めている。風が気持ちいい。

7月13日の日記にこう書いてある。

このホステルのオーナーは3人兄弟。祖父の世代にザッカリーヤという村を追われてきた、「難民」だ。ベツレヘムには、3つの難民キャンプがあるが、彼らは街に住んでいる。他の国へ逃れた家族から、経済的な支援をもらったからだ。

一番上の兄、ザッカリーヤ(村と同じ名前)は、ムスリムで、信心深い。彼らの父はイマーム(イスラム教の指導者)であるから、当たり前か。ホステルの中で、よく服装に注意された。厳しいが、優しくて笑顔が素敵だ。娘の話をする時は、特に。

二番目は、サラ。英語が一番堪能で、ポーランド語もペラペラ。オルタナティブツアーも行っている。宗教、政治、どんなことにも知識が豊富で、知的。兄弟の中で一番オープンだ。マリシャというポーランド人の彼女もいて、二人には最後までお世話になった。パレスチナの私のパパとママ。

三番目は、アリ。私と一番歳が近くて、なんでも話す。私がどうしても理解できない宗教の価値観も、根気強く説明してくれる。あ、よくご飯を分けてくれたな。ザッカリーヤの奥さんの料理は美味しかった。

長く滞在するうちに、彼らとは家族のような関係になっていった。

ある日、サラに、日本での活動の話をしたら、難民キャンプでのボランティアを紹介してくれた。今考えると、何もせずに考えるだけの日々を送っていた私にとって、ここが転換点となった。

デヘイシャ難民キャンプに通う日々が始まった。Laylac Centerという地元のNGOで、美術のワークショップを手伝った。その頃、チリから美術の先生が来ていて、そのサポートをした。そこで、スイスやアメリカ、ポルトガルから来ていた学生とも出会った。特にスイスのふたりは、今でも連絡を取り合うくらい親しくなった。

こどもに教えるのは、純粋に楽しかった。どうやって注意を引きつけるか、考えながら過ごしていた。

アムロという男の子に出会った。10歳で、英語が少し話せた。アイディアをたくさん持っていて、どんどん新しい絵を完成させていった。日本語も学びたいと言って、予定のない日にもやってきた。彼は今何しているだろう。

この後も、たくさんの人に出会った。元ムスリムで、犠牲祭の批判をしていたパレスチナ男性。こっそりお酒を私たちと飲むパレスチナ人大学生。ドキュメンタリーと撮っているアメリカからきた大学生の二人。ユダヤ教徒としてパレスチナ問題と向き合おうとしている女性。ブッダの大きなタトゥーがあるイエスキリスト風の男の子。社会主義者でいつも熱く議論していた彼や、毎夜シットヘッドで遊んだおじさんも思い出す。ああ、アラビア語を含めて6カ国語を話す人たちが同時期に来たり、やたらスピリチュアルな人もいたな。

思い出すとキリがないけれど、こうやって少しずつ忘れていってしまうのだなあと思うと、切ない。彼らと世界のどこかですれ違ったら、気づくのだろうか。

でも、その中でも数人は今でも連絡を取り合っていて、他の国で再会もした。あとでも出てくるドイツ人のヤスミンは、私より少し年が上で、タイとのミックスなこともあり、ホステルのオーナーに「双子みたい」と言われていた。グラフィックデザインを勉強していて、よく突然絵を描き出した。

二人でナブルスまでヒッチハイクをした。夜、隣のベッドで話したことを思い出す。

”Now and here"。彼女が大切にしている言葉だ。考えすぎて、今この瞬間を楽しめないのはもったいない。今を大切にすることで、より「感じる」ことができるようになる。

今、私は将来のことばかり悩んでいる。何度でも彼女を思い返して、今をもっと見つめたい。

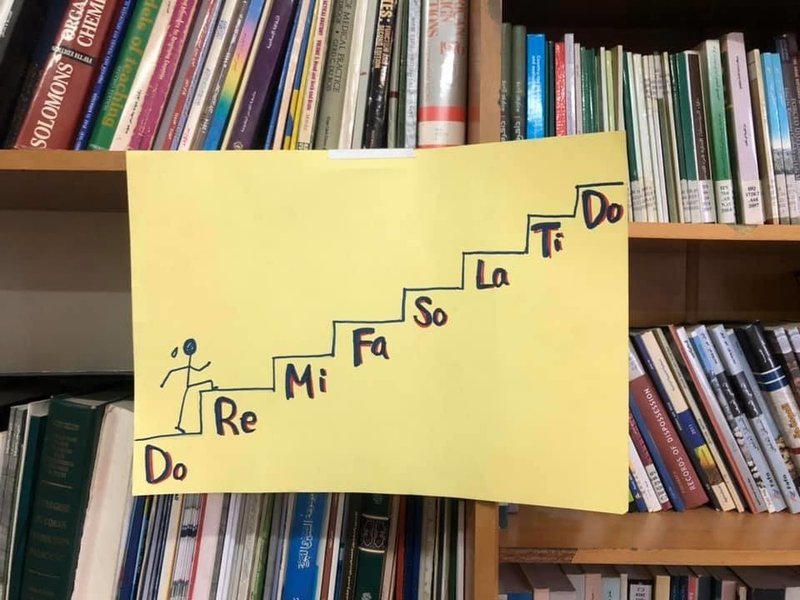

またあの時に戻ろう。あのあと、辛いことがたくさんあった。LAYLACはとてもフレキシブルなNGOだったので、自分にできることはあるかと、歌のワークショップを企画した。彼らが通う公立学校には、音楽の授業がない。これなら私にもできる、と。一生懸命私なりに企画して、okももらえた。

でも、その日、2人しか現れなかった。

集める担当をした人に問題があったようだけど、ショックだった。耐えきれず、逃げるように2時間かけてテルアビブへ行った。ちょうどテルアビブで、みさとさんの写真展があったからなのだけれど、ほぼ逃げたに等しい。彼らはここにはこられないのに、罪悪感でいっぱいになった。

でも、みさとさんと出会って、彼女の写真展をみて、たくさん話して、改めてなぜ自分がここに来たのか、考えた。彼女は底抜けに明るくて、あたたかくて、素敵な人だった。一緒に企画していたアーティストのオルも、可愛くて素敵な人だった。飾らないモデルの彼女たちの表情にも、強さが見えた。その時、ベツレヘムに帰ろう、と思った。

もう一度、頑張ることにした。そうしたら、今度はたくさんワークショップに集まってくれ、英語の合唱を二組に分かれて指導した。本当に楽しい時間だった。音楽の授業の経験のない彼らが、乾いたスポンジのようにどんどん学んで表現していく、濃密な時間だった。

そうしていつの間にか3ヶ月がすぎた。

10月にはここにいないからとバースデーケーキを早めにプレゼントしてくれたり、最後の夜には、私の大好きなPopeyes(フライドチキンのお店、ガーリックソースが美味しい)に、サラとマリシャが連れて行ってくれた。よく買って屋上で食べた思い出を思い出しながら食べたチキンは格別だった。

翌日、家族のようになったオーナーたちとマリシャに別れを告げ、たまたま陸路で同じくヨルダンへ向かうデンマーク人の子と、ホステルをでた。

ヨルダン

アンマンは、大きかった。久しぶりに見た、スターバックス、ZARA。全てが新しく、大きく見えた。

workawayを使ってホステルに無料で宿泊。北イングランド出身で訛りの強い彼と、シェフのハリル、オーナーと、料理を作ったりのんびり過ごした。一人でいったペトラで道に迷ったのも、2日でまわる行程をなぜか1日で制覇できたのも、良い思い出。

誕生日は、アンマンで迎えた。

誕生日。自分でも一瞬忘れていたくらい。やっぱりいつもいる人たちがいないというのは寂しい。

やっぱり、寂しかったみたい。その夜にホステルをでて、空港に向かう途中、バス乗り場がないので困っていたら、知らない人が助けてくれて、サイトを調べてくれたり電話までしてくれた上、こっそりバス代まで払ってくれていた。アハマドってよくいる名前だから、きっと探し当てることはできないけれど、もし会えてお礼を言えたら、と思う。

空港でも、素敵な出会いが。イタリアへ向かう建築家の集団や、カナダ在住の母娘などたくさんの人と話して、次へのエネルギーをもらえた。

トルコ

最初の数日は、イスタンブールでホームステイ。日本語を学ぶ息子に、会話の練習や書道を教えた。母親がたまたま難民支援のNGOで働いていて、事務所にお邪魔し、ミーティングにも参加させてもらった。あたたかい家族で、少し切なくなった。

そして向かったのは、ガズィアンテップ。トルコ南東部、シリア国境の近く。ちょうどその時、シリア北部のクルド人地域へトルコが軍事介入したとのニュースが流れていた。家族に心配されたものの、バスで20時間ほどかけてたどり着く。

そこで待ってくれていたのが、日本での友人(クルド人)の弟アリとその友人。ここから1ヶ月、毎週末クルド人の村で過ごすことになる。

実はこの間、日記をつけていない。週に4日は、ガズィアンテップから1時間の街、ニジップで、シリア難民の女性のためのコミュニティーセンターで、子供の面倒をみたり、ワークショップに参加していた。そして、毎週末バスを乗り継いで2時間、村に戻って、友人の家族と過ごした。

インターネットも届かない山の中で、羊や牛を飼い、畑を耕す生活は新鮮だった。実は、村には日本語を話せる人がたくさんいる。日本で暮らしたことがある人たちだ。家族が日本に住んでいる人も多い。私がクルド人に出会ったのも、日本でだ。

一見陽気な彼らは、実は、クルド人として迫害を受けている。トルコ政府の同化政策による言語や文化の禁止だけではなく、クルド人であるというだけで、差別の対象にもなる。友人は、学校で受けた差別に耐えかねて退学した。私が見た彼らの生活は、一つの側面からでしかない。華やかな結婚式や、美味しい料理、明るい子どもたち。その裏には、彼らの苦しみがある。最後に村を離れる時に泣いてくれたお母さんのためにも、私にできることをしたいという思いを新たにした。

1ヶ月後、私はアイヴァリクという港町にいた。ここからフェリーで1時間半の島、レスボス島(ギリシャ)にいくためである。トルコの海岸から、たくさんの難民がゴムボートにぎゅうぎゅう詰めにされ、この島へ向かって来た。そして、たくさんの人が命を落とした。私は、この島の難民キャンプで働く。

ギリシャ

たどり着いて、驚いた。そうだ、ここは、観光地なんだ。水面がキラキラと輝き、岸に沿うように並ぶカフェやレストラン。ここに本当に難民キャンプがあるのか、本当に信じられなかった。

でも、本当だった。

大きな、大きな、難民キャンプがあった。私が働いたのは、モリア難民キャンプ。2−3千人のキャパシティに対して、2万人。公式のキャンプをぐるっと取り囲むようにキャンプ用の簡易テントが並ぶ。トイレもゴミ収集システムもない、「ジャングル」だ。2015年の欧州難民危機以降、報道も減っている。しかし、人は今でも命をかけてここにやってくる。そしてこのひどい環境の中に放り込まれるのだ。

(Guardianより)

私が働いたNGO「Refugee 4 Refugees」は、様々なプロジェクトを展開している。テントを立てたり、「ジャングル」内の清掃活動をしたり、寄付された物を細かく仕分けたり、それを並べてフリーショッピングという形で配布したり。肉体労働は、かなり辛かった。身体中が筋肉痛になりながら、仕事をこなした。

この状況でも乗り越えられたのは、やはり、他のボランティアたちとの出会いが大きい。様々な国の様々な人たちが、同じ熱意を持って、やってくる。報道写真家を目指すマーク、弁護士のローラ、教師のマリー、高校を卒業したばかりのフェリとルカ、、皆オープンで、誰も取り残さない。そんな雰囲気が大好きだった。特に、フェリは、19歳ながら落ち着いていて、穏やかだった。私が馴染めていない時に話しかけてくれてから、ずっと一緒だった。当時の日記には彼女のことがたくさん書いてある。彼女とは実はドイツでそのあと再会する。

そして、コミュニティーボランティアたち。彼ら自身も難民でありながら、通訳などのために、ボランティアとして働いている。私がアラビア語が少しできると知って、色々教えてくれた。彼らも苦しく辛い経験をしているのだ、ということを忘れさせるくらい、明るくて、素敵な仲間だった。彼らが何をした?命の危険から逃れてきて、なぜこんな仕打ちを受けねばならないのか。

ジャングルで出会った人たち。アフガニスタンからきた男の子、テントを立てていたら手伝ってくれたおじさん。私にアラビア語で話しかけてきてくれた女の子。名前もわからないけれど、仲良くしてくれて、ありがとう。忘れないよ。どこかで暮らせていますように。

こんなことがあった。休みの日に道を歩いていると、なぜかダリー語で話しかけられる。通りすがりの人たちに。どうやら、私のことをアフガニスタン人の仲間だと思っているらしい。確かに、ここにいるアフガニスタン人のひとたちは、東アジア的な顔をしている。だからか。でもこうやって話しかけてもらえたことで、仲良くなれた。

これは、魚を釣ってた、難民キャンプで暮らすおじさん。私に食べ物をたくさんくれようとした。

一方で、難民と間違えられることで、彼らがどのような扱いを受けているのかを偶然知ることになった。

中心街からモリアタウン(キャンプとは別の場所)にバスで戻ろうとしてチケット売り場に行ったら「あんたはキャンプでしょ」とキツい調子で言われ、何度も交渉、そのあとバスに乗ろうとして、運転手にギリシャ語で怒鳴られるということがあった。私は怒った。難民に間違えられたからではない。誰もそのように扱われるべきではないからだ。

地元の人たちも、苦しんでいる。そのこともわかっていた。でも、、。複雑な思いで家へ帰った。

別の休みの日に、皆でドライブをして北に向かった。そこにあったのは、Lifejacket Graveyardと呼ばれる場所、ゴムボートでこの島までたどり着いた人たちのライフジャケットなどが山のように積まれている。

言葉が出なかった

この一つ一つに命が、人生があると思うと、耐えられなかった。

この人は、生きてたどり着いたのだろうか、再定住できているのだろうか、この小さな靴を履いた子はどうなっただろうか、どこかで元気に遊んでいるだろうか。私の知る彼らも、ここにこうしてたどり着いたのだ。恐ろしかっただろう、いつ沈むかもわからない船で、座れもしなく、怯えていただろう。なぜ、なぜ、世界は彼らを無視し続けるのか、命の危険をおかさせるのか。悔しい。怒りが込み上げた。

難民キャンプは、人も時間もお金も足りない。働けば働くほど、自分の無力さに落ち込む。でも、諦めたら、そこで終わってしまうのだ。今、ここにいる人たちを、一人でも多く助けること。それをここから学んだ。

最後の日は、ハウスメイトたちが街まで送ってくれた。本当に素敵な出会いだった。

ポーランド

ポーランドにやってきたのは、そう、パレスチナで出会ったマリシャにあうためだ。ワルシャワの空港に迎えにきてくれて、マイナスの世界に耐えられるよう、マフラーまでくれた。ギリシャからくると、一気に冬を感じる。12月の初めだった。

彼女は、周りの人のことをいつも考えている。私が快適かどうか、何もかも面倒を見てくれる。そんな彼女に甘えてしまう私だった。

彼女の友人の家にもステイした。クラコフは、とても美しい街だった。あのナチスドイツも美しすぎて、壊さずに司令部にしたという。

ここからアウシュヴィッツへ行こうとしたものの、これが大変だった。2日前に急遽決めたのだが、英語ツアーがいっぱいで予約できず。有名な日本人ガイドの中谷さんももちろん予約がいっぱい。そして私が行こうとした日から一時帰国とのこと。それでもとにかく朝イチでバスに乗り、ツアーの当日券をゲット、しかし今度は悪天候により急遽閉館に。11時まで待ってやっと再開したものの、ツアー客以外は入れないとのことで、当日券を見せて、なんとか入場。どうしても行きたい場所の一つだったから、本当に安心した。

小学生の頃からいつかはいくと決めていた場所、こんなにすぐ叶うとは。パレスチナに行ったり、難民問題も海外で見てきて、日々排他的になっていく世界を見ているからこそ、これが単なる歴史ではなく、これから起こりうることと感じた。私たちは、今こそ見て学ぶべきなのだ。

12月7日の日記。

そのあとワルシャワに戻って、ベルリンへ。

ドイツ

ベルリンへ向かうバスの中で、「Glee」を見ていた。ゲイのキャラクターがアウティングされ自殺未遂をした回だったようで、

自分の人生を振り返ってみて、死にたいと思ったことは何度もあったし辛かったけれど、あの時死んでたら今こうやっていろいろなことに挑戦したり、楽しんだりできていなかったな。生きててよかったよ

なんて書いてあった。

ドイツでは結構忙しくしていて、数日ごとに移動して友人の家を渡り歩いていた。ベルリンからフュルス、ニュルンベルク、フランクフルト、トリーア、シュトゥットガルトから南に1時間の小さな村、チュービンゲン、ウルム、ラーベンスブルク、シュパイヤー、マンハイムなど。

フュルスの友人ナディは、日本で、私がホステルで働いている時に出会った。救急隊員として忙しく過ごしているけれど、私のために休暇をとってくれて、クリスマスマーケットなどいろいろなところに連れて行ってくれた。私はお礼に、彼女の大好きな日本食の作り方を教えた。

彼女は、アフリカ系アメリカ人とのミックス。よく街で「ドイツ語うまいね、どこ出身なの?」と聞かれるらしい。日本ではよく聞く話だが、移民が多いドイツでも、こういうことはあるらしい。救急隊員の仕事中も、肌の色や、女性というだけで治療拒否を受けたりするよう。

そんな時彼女と出掛けたレストランの思い出を少し。そこはハンバーガーを出すレストランだったのだけれど、ファラフェルやタヒニを使ったバーガーがメニューにあって、もしやと思ったら、オーナーやスタッフが、イラク出身のクルド人だった。クルド語にはいろいろあるので通じなかったのだけれど、アラビア語を通して仲良くなった。移民国家ドイツならではの経験だったなあ。ベルリンで電車に乗っていた時も、マンションからクルドの旗が見えたりした。

フランクフルトでは、以前私の大学に留学生としてきていたケリーと会った。相変わらず日本語はペラペラだった。ルームメイトはトルコ系のドイツ人、ケリーはポーランド系だったから、移民の話をたくさんした。印象に残っているのが、ルームメイトの

「僕は、ドイツではテロリスト」

という言葉。中東ふうの顔で差別を受けるのだという。特に田舎に住んでいた時はあったようで、「都会の暮らしが気に入っているよ」とのこと。

トリーアでは、パレスチナで出会ったヤスミンと再会した。彼女はグラフィックデザインを学んでいるので、その授業にお邪魔させてもらったり、友達を紹介したりしてくれた。

彼女の友達の一人に、サブリナという子がいた。彼女はタイ、フィリピン系アメリカ人、白人のアメリカ人のミックスで、世界各地に住んできた。ちなみに生まれたのは沖縄らしい。彼女の人生やアイデンティティについて深く話をきく機会があった。

「アメリカでは、どんな人種でも 「どこからきたの?」なんて聞かれないけれど、ドイツだと結構ある。人種差別をドイツの公立学校で受けたこともある。一方で、アメリカの教育は、学校の国旗や国歌を歌うことなどかなり特殊だった。銃社会でもある。ドイツの方が個人の自由があって、好き。アイデンティティに悩んだこともあったけど、こうやって客観的に批判できるのも自分がいろいろなところに住んだからわかったこと。」

こんな話が彼女とできたのも、ヤスミンとパレスチナで出会ったからかと思うと、なんだか感慨深くなった。

そのあと、ヤスミンの実家で、クリスマス後まで過ごすことになる。

ここで私の見つけたお気に入りの街について話して起きたい。

ヤスミンと行ったチュービンゲンという小さな街。多分、こういう街は他にもあって、私が行っていないだけなんだろうけれど、恋に落ちることって、あるもので。

絵本から出てきたような美しい街並み。溢れるポリティカルアート

写真は、たまたま見つけた建物

そして訪れたヒッピーハウス。約三十人が共同生活を送っていて、古い家がアートで埋め尽くされている。住んでいる人もかなり個性的で、環境問題、ジェンダー、難民など様々なトピックについて語り合っている。

「大都市は好きじゃないけど、田舎の狭い価値観、違いや新しいものに排他的になるところが辛くて、多様な人に出会える都会に行くんだよね」「多様でオープンな人が住む田舎があったら住むよね、ないか」「自分たちでコミュニティ作るか」なんて話していたけれど、まさか本当にあるとは。大学があって、学生の町なんだそう。

この街の話はここまでにして。

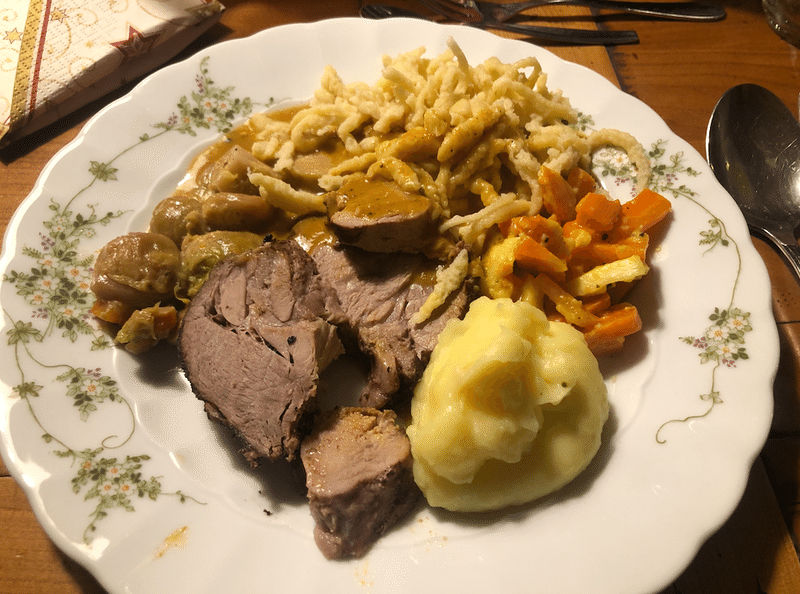

ヤスミンと、彼女の誕生日をクラブで迎えたり、親戚と伝統的なディナーを二度もいただいたり、充実した日々を過ごした。小さい頃、自分の両親が仕事で忙しかったことを思い出して、少し泣けてきた。

彼女と別れてドイツで最後に会ったのが、フェリ。彼女とは、ギリシャの難民キャンプで共に働いた仲だ。たった一泊だったが、とても濃密だった。二人でドライブをして、自然の中で、ベンチに座ってただ話す。あたたかいお茶とともに。

「心地の良い沈黙」について。沈黙が心地よい人が、自分と合っている人。

12月29日の日記。彼女のその落ち着きと包容力が、周りの人を柔らかくする。

そして彼女と別れ、パリに向かう。

フランス

多分、パリは私のための場所じゃない。でも、パリジャンの友人たちは、最高だ。

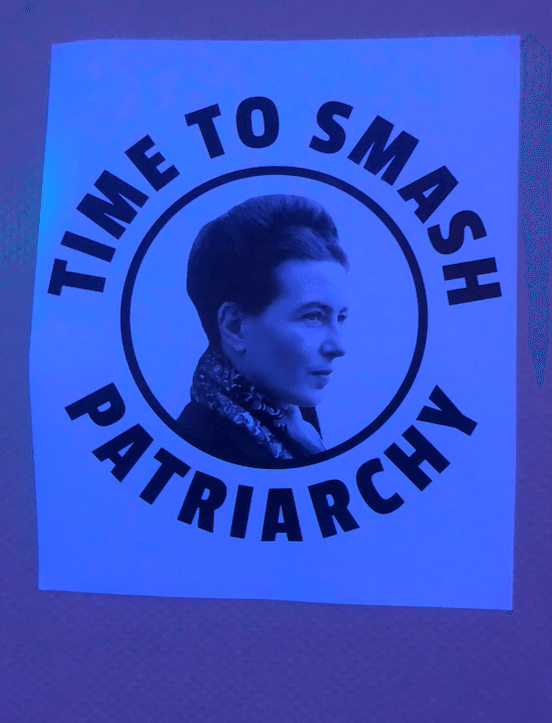

年越しパーティーをしたのが、ギリシャで一緒に働いたローザの友人の家。皆政治活動家で、男性四人の住む部屋に「Time to smash patriarchy 」のポスター、最高にかっこいいでしょう?朝まで踊り続けるって、最高。音楽に身を任せるとどこか違う世界へ飛んでいける気がする。

パリでは、他にもジュリエットに再会したり、バーで友達がたくさんできたり。一方でストライキや催涙ガスも。全部含めて、パリの思い出。

でもパリは中継地点。私の目的地は、ここ、カレー。フランス最北部の港街。

ここでも難民キャンプで働く。ただ、難民キャンプとはいうものの、ここは少し様子が違う。2016年に、既に「ジャングル」は閉鎖されているのだ。

じゃあもう終わったはず?そんなことはない。閉鎖されようが、人はやってくる。テントで暮らす。イギリスへ渡るために。

しかし、大きな一つの「キャンプ」があるわけではなく、コミュニティごとにバラバラに暮らしている。

この中でも、男性に、食べ物以外の支援をしているのが、私がいた「Collective Aid」というNGOだ。カレーだけでなく、隣町のダンケルクでも支援を行っている。私たちは、寄付されたものをクオリティチェック、細かく分けた上で、配布する。主に、倉庫か現場で週の半分ずつ働く。

カレーの状況は厳しい。48時間ごとに、警察が難民を強制退去させるのだ。その際に、テントや、衣類を奪われることもある。逮捕されることもある。

(Collective Aidのファンドレイジングのページより)

「あと少しで、あと少しでイギリスにたどり着けるというのに」ここにとらわれているフラストレーションも感じている。実際ここでは喧嘩が起きやすい。

「僕は、自分の国をでて10年だよ。その間一度も家族に会っていないんだ。家族が恋しいよ。」

「毎週(密航を)トライしてるけど、うまくいかないんだ。この前はトラックの中で物が落ちてきて、手がボロボロになってしまった」

「家族がイギリスにいるんだよ。また一緒に暮らしたい」

「あと少し、あと少しなんだよ。どうして行けないんだ」

これは私が聞いた話の一部でしかない。一人ひとりに人生があり、今この瞬間を生きている。

10歳くらいの男の子4人組がきたこともあった。アフガニスタンからここまでやってきたのだ。

何度でも言う、彼らは自分の国から逃れただけなのに、なぜこんな過酷な環境で命の危険をおかしながら生きていかねばならないのか。彼らも一人の人間だ。

世界への絶望と無力さを感じる日々だったけれど、ここでも、たくさんの素晴らしい出会いがあった。

まず、他のメンバーたち。ルームメートのフランキーは、北アイルランド出身。

ここにきたときの緊張も、フランキーのおかげで、今では家のように感じる。ABBAをアーヴィドと一緒に歌ったり、MAMMA MIA!を一緒に見たり、ミュージカルの話をしたり、相談に乗ってもらったり、恋愛の話をしたり、ご飯の炊き方を教わったり(笑)一瞬一瞬が今ではすごく懐かしい。マジョリティがイギリス出身の英語がネイティヴということで、ストレスを感じていた日々だったけど、キャラバンに戻れば、フランキーとアーヴィドがいると思うと毎日頑張れた。唯一のセーフスペースだった。友達を作るのが苦手な私にたくさんの人を紹介してくれて、ソーシャライジングにも誘ってくれた。自分のスタイルがあって、政治的で、ヴィーガンで、カラフルで、笑顔が可愛くて、社交的で、知的で、オープンで、素敵なルームメートだった。自殺についてのフォーカスグループ(勉強会)の時も、感情的になってしまった私に、寄り添って心配してくれた。2021年に友達の結婚式がマレーシアであるみたいで、卒業式に行くねって冗談言われたけど、何かの機会にきっと会えると信じている。ありがとうフランキー

これはフランキーが帰るときの日記。帰り際に、私にwickedの券をプレゼントしてくれたのも、彼女。

最初は言語にかなり苦労した。彼女はそんな私を気遣ってくれて、ミーティングでわからないところは補足してくれたり、なんでも相談できた。ミュージカルも大好きで、ウィキッドの歌を一緒に歌ったのを思い出す。

もう一人のキャラバンメイト(トレーラーハウスに分かれて暮らす)は、スウェーデン出身のアーヴィド。

彼も私を自然に受け入れてくれた。大人数のグループが苦手な私にとって、家に帰るといつもほっとした。すぐワインとバゲットは無くなってしまうけど、誰かがいつも買ってたな。アーヴィドなんて1日で一本バゲット食べたこともあったなあ。最後にサヨナラも言わず、突然消えたのも、彼らしいというか。写真の素晴らしさを教えてくれたのも彼。

最初に仲良くなったのは、多分サンティ。アメリカ出身の大学生で、イギリス英語に苦戦していた私にとって、サンティの英語は聞きやすかったという始まりだけど、日本に旅行に行ったことがあって日本文化が好きな彼に書道や折り紙を教えた。彼が帰って行った時は本当に悲しかった。

次は多分ジョージ。

今日の朝wickedの本を読んでいたら、Project Play(別のNGO)に話しかけられて、楽しかった。相変わらず大人数は苦手。でも一対一は好き。

2月14日、ミュージカル好きから仲良くなって、彼のポッドキャストにも出演した。今もどこかのサイトに載っているはず。

あと、サヴァンナも。

サヴァンナが、バンで移動中に「あなたのことを知りたい、」って直接的に言ってくれたことでオープンになれたし、初めてグループでの会話を楽しめた。会話の中に入れてもらえると感じられると、自然に話せるようになる。そして彼女はいつもアイコンタクトを話している人ともとって、誰も取り残さない。質問をたくさんする。2人の会話から始めて、広げていく。

彼女がいたから、だんだんと話せるようになった。

隣のトレーラーハウスの住人のメイジーとエライザも欠かせない。

メイジーとエライザに居なくなると寂しいと言われて、嬉しかった。隣のキャラバンで、ひとりになってからも気遣ってくれる2人

メイジーはロンドンのドラマスクール出身、エライザはお母さんがミュージカルの先生もしているということで、いつも一緒に歌って楽しんでいた。私の家のシャワーのお湯が出なくなって、そこで浴びたり、クッキーを一緒に作ったり、思い出は数えきれない。

アリーナは、ここに来て始めて話した、ドイツ出身のかっこいい子。自分の意思を持っていて、政治的。彼女のタトゥーが大好きだった。いつも話を真剣に聞いてくれて、人に寄り添える優しい人でもある。

アレックス。本が好きで知的。ロンドンに行くと言ったらたくさん本屋を勧めてくれた。私と同じバッグを持っている。映画やの話をした。

そして、Welfare Coordinatorのジェン。

心理学の修士課程にいて、セラピストのような役割をキャンプでは果たしていた。明るくてあたたかい人。私がキャンプで人種差別を受けた時も、セッションを用意してくれて、数時間話を聞いてくれた。この間もテレビ通話をした。

ジェンだけではなくて、カレーのキャンプでは、ボランティアの心のケアがしっかりされていた。セクハラや人種差別、性差別への0トレランスポリシーがあり、匿名で報告できるようになっている。また、毎週金曜日はイギリスからセラピストが来て、カウンセリングを無料で受けられるようになっている。

話が逸れてしまったけれど、これ以外にもたくさんたくさん素敵な尊敬できる仲間がいる。彼らに出会えたことで、自分が自分であることに自信を持てたし、表現できるようになった。彼らと再会したときに胸を張れるような自分でいたい、と思っている。

最後の夜に、私のキャラバンにみんなが集まってくれたことも忘れない。みんなの輪に入ると泣いてしまいそうで、外から眺めていた。ジョンは疲れて寝てしまいそうなのに来てくれた。寝てたけど。メイジーとエライザは最後まで残ってくれた。

こうして私は、カレーを離れた。

イギリス

ロンドンにたどり着いて感じたことは、「現実と現実の間で」で書いたとおり、衝撃だった。まるで違う世界だった。

だから私はどうしても観光する気になれなかった。だから、環境ストライキに参加したり、ウィンドラッシュ世代についてのデモに参加したりした。

フランスで一緒に働いていた、アレックスのおすすめの本屋を巡ったりもした。

これはエディンバラで見つけた本屋さん。

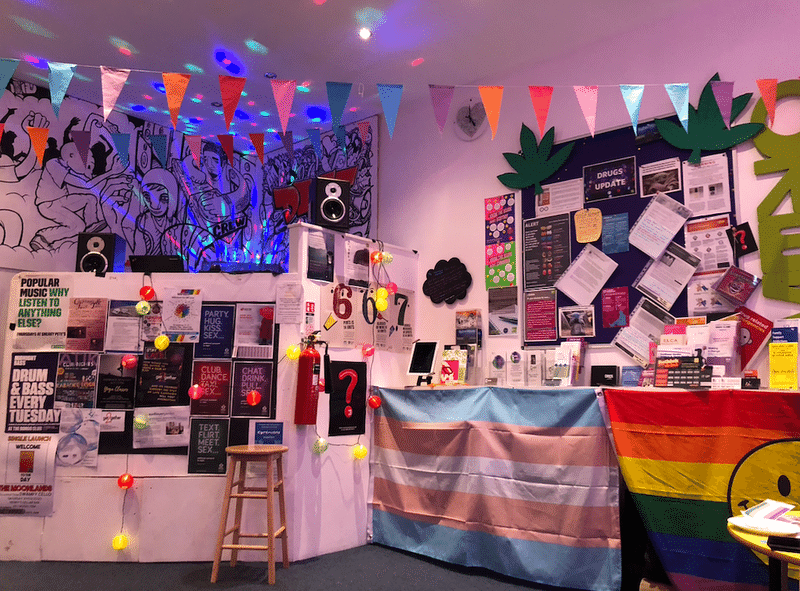

エディンバラでは、LGBTユースのための情報や、性やドラッグに関する情報を提供しているセンターを見つけて、その進みっぷりに驚いたりした。

唯一の後悔は、エディンバラで仲良くなったブリジットに最後のお別れを言えなかったこと。朝ごはんを食べて戻ってきたら、もういなかった。シドニーにブリジットって何人いるんだろう。美術の先生。

でも、正直多くの時間、何をしていたのか覚えていない。あまりにショックが強すぎて、あまり外に出なかったんだと思う。

ロンドンで、ギリシャとフランスで一緒に働いたアナの家に泊まって、この気持ちをシェアできたこと、メイジーに再会できたこと、は良かった。今はもっと辛い。ここでは誰ともこの気持ちをシェアできないのだから。

でも私はきっと大丈夫。今、あの時感じたことを、日記をもとに書き起こしてみたら、一瞬一瞬を思い出した。楽しいこと、辛いこともあったけれど、本当に充実した8ヶ月間だった。

まとめ

最後に、旅の途中で書いた振り返りも、ここに備忘録として載せておく。

・これまでの人生で一番大きな決断をした年:なんだかんだ人生のレールを外れることを恐れていた私にとって、休学することは思っていたよりも勇気がいった。しかも、そういう時に限って、新しいチャンスがやってくる。それでもこの決断をして良かったと今は胸を張って言える。純粋に幸せを感じている。自分への自信も、以前と比べてついた。人が苦手と言って、諦めなかった。人と会い続けた。話すことを続けた。自分から話すことで実現することもあった。多くの時間、何もできない自己嫌悪に陥ったけれど、それでも考えること、動くことをやめなかった。

・やっぱり誰かに認められたい、愛されたい:他の人の言うことを気にしないとか、自分があるとか言うけれど、人は一人では生きてはけない。周りが自分を認めてくれる人たちだと、自然と自分も変わってくる。この旅を通して数え切れないほどたくさんの人に出会い、助けてもらい、語り合い、認められる経験をした。彼らがいなかったら、絶対に、絶対に、この旅を続けられていない。まだナーバスになったり、怖いと思うこともあるけれど、人ととにかく会い続けること、自分について話すことで、自信が持てるようになっている。たくさん助けてもらった恩を返すだけでなく、周りの人たち、知らない人にもPay it forwardしていく。

・政治的になること、政治的であることに自信を持つこと:パレスチナの人たちは、歴史や国際法をよく学び、意見を持ち、常に話していた。クルドの人たちも、ニュースを見、デモをしていた。ヨーロッパに来ても、政治的にアクティブであることは当たり前。私の周りの人たちは、学び、考え、実践している。私には、まだ圧倒的に実践が足りていない。自分にできることはたくさんある。でも「政治的であること」は必ずしもデモなどの行動だけではない。自分の意思でものを選ぶことだって、政治的だ。自分にできる方法を探していくこと。

・生活を変えること:この旅で「どうやったら具体的に有意義な生活を送れるのか」少しずつ分かったきた。料理や読書、ピアノを楽しむ時間。選ぶ食べ物や、ものや、人。良いルーティンをリスト化すること。他の人たちと生活して、自分の生活を見直すことができた。

#人生 #大学生 #バックパッカー #海外バックパッカー #休学

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?