作りたいサービスアイデアがあるならAIと一緒に秒でプロトタイプを作ってささっと次に進もう

はじめに、プロトタイプとは何か。

簡単に言うと、製品開発の成功確率を高めるための試作品のことだ。紙に絵を描いたり、簡単なプログラムを作ったり、様々な方法で機能やデザインを検証する。

AI時代に突入し、世の中のスピードは加速している。AIのおかげで新しいアイデアを素早く形にできるようになり、次々と新しいサービスが市場に生まれている。

私自身、「こんなプロダクトがあったらいいのに」とさまざまなアイデアを思いつくタイプだ。そしてFigmaなどのデザインツール、STUDIOやBubbleなどのノーコード開発ツールも使えるし、簡単なコードも書けるので、プロトタイプ化は比較的早く、そしていつでもできるほうだと思っていた。

しかし、ビジネス経験やプロダクト開発経験が長くなるにつれ、「デザインフロー/プロダクト開発フローはこうあらねばならない(ありたい)」という固定観念に縛られ、サービスを作りたい想いに反して手が止まることが多くなっていた。

例えば、まずはワイヤーフレームを引かなければ、とか、要件定義を先にしなければ、とか。デザインシステムを考えておかなければとか、課題とターゲットを整理しなければとか。

プロダクト作りが好きで、1人でも多くの人に愛されるプロダクトを作りたいからこそ。そして、チーム開発を想定するとなおさらだ。

AI時代はスピードが大事である。なぜなら、競争が激化しており、素早く市場のニーズに応えることが求められているからだ。そしてアンラーンも大事である。ここでいうアンラーンとは、過去の成功体験や固定観念にとらわれず、新しい発想を取り入れることを指す。

前述したように固定観念に囚われていた自分であったが、今回、AIを活用してプロトタイプを作ってみることにした。

きっかけは体調を崩したことだ。(ただのスマホの見過ぎ)

頭が痛いし眠いのだが、私はプロダクト開発が大好きだ。作りたいサービスへの想いがあふれて、39度の熱があろうが手を動かすことを止めたくない。

Figmaを開いて、ワイヤーを引こうとする。しかし頭が働かない。いや、ワイヤーの前に要件定義しなければ。自分がデザインのことを考えているとスピードが落ちるから、早めるためにマテリアルデザインのテンプレートを引っ張ってくるか、でもその前にマテリアルデザインを忘れてしまったのでもう一回見直さなければ、でも眠い……。てかFigmaのあの操作ってどうやるんだっけ、それもやり方を調べておかなければ…でも頭痛いし眠いな…でも寝るよりプロダクト作りたい……。そんな状況だった。

誰か私の想いを聞いて、私が寝ている間に形にしてくれないか……。

そこでハッとした。そうだ、AIに作ってもらえばいいんジャン!😃😃😃

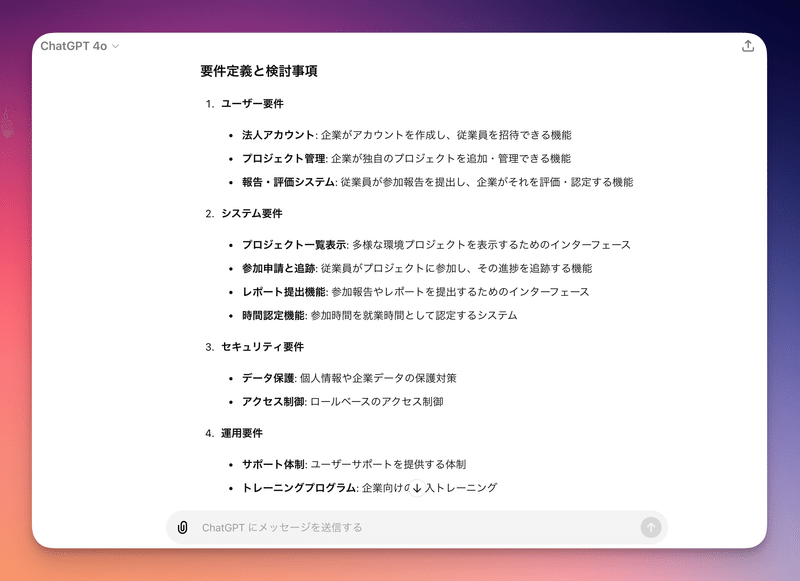

まず、AIにプロダクトへのありったけの想いをぶつける(自分は通常業務においてChatGPTとClaudeの両方を使用し、気に入ったアウトプットの方を採用している。今回もそのようにした)。

本当はうまく指示をしたほうがよいアウトプットが出るのだろうが、体調が悪いのでそこまで考えている余裕がない。

それでもAIは、そこまでしてくれなくても良いのにという段階まで文句一つ言わずにまとめてくれる。

次はそれを英語にする。

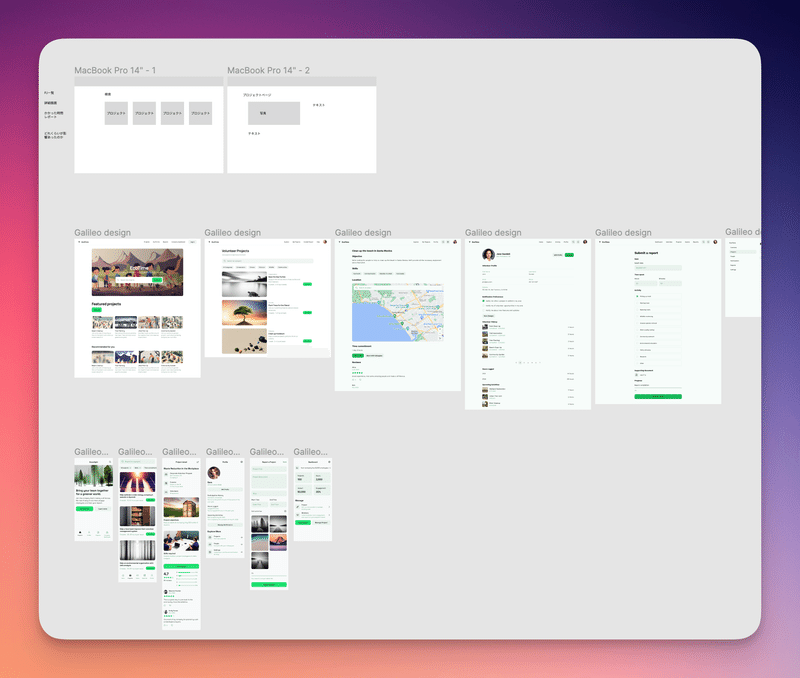

出てきた英語を全部コピーしたら、Galileo AIにそれらをぶちこむ(Galileo AIとはテキストや画像からFigmaで使えるUIを生成してくれるもの)。

そうすると、秒でプロトタイプが完成!

出力したUIはFigmaに貼り付けてじっくり眺める。

AIが出力してくれた画面をよくよく眺めてみると、自分が想定もしていなかった機能をつけてくれていることに気づく。

「たしかに、その機能があったら、こういう観点もありかもしれない…」

「今のアイデアだとこういう観点が抜けているのかもしれない」

そんな感じで、次のアイデア発想の幅が広がっていった。体調が悪く動けない中でも、AIにサクッとプロトタイプ化してもらって次のステップに進むことができた。

そんなこんなでUIが完成したら、知人に見てもらったり、LPを作ってみたり、実際にノーコードなどで開発して市場に出してみるなどが考えられる。

もし自分がベテランデザイナーであれば、AIが生成したUIに対して、Figmaのレイヤーの構造がいまいちだとか、余白がどうとか、そういう部分が気になってしまって「やはりまだまだAIには任せられない」とAIを頼れなくなるかもしれない。

しかしこれは次のステップに進むためのプロトタイプである。

AIが出したUIに不都合があれば自分で修正すればよいし、別のプロンプトを試すのもよい。または、そのUIから着想して、要件定義やワイヤーフレームに戻っていく流れもありだ。

従来のデザインフローも、AI時代のデザインフローも行き来しながら、スピードを上げていこう。「こんなのがあったらいいのにな」という想いはさっさと可視化して、次のステップに進もう。

AIを活用することで、プロトタイプ作成のスピードは格段に上がる。

固定観念にとらわれず新しい発想を取り入れながら、素早くアイデアを実現してAI時代のプロダクト作りを楽しんでいこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?