【接触編】コントロールコントローラー

この記事はGoodpatch UI Design Advent Calendar 2019の13日目の記事です。

序文

私は別に学者ではないが

私は別に詩人ではないが

私はその手の話には詳しくはないのだが

それでも考えてしまう

想いを馳せてしまうものがある

それはいつしか私たちを操っていて、同時に私が操っている

世界の全て、もっというならば決して触れることはできないであろうその虚構。

そしてそれに触れることができる錯覚

コントロールはいつも私は持っていた

そして私はコントローラーに度々支配されている

私は、私をコントロールしているか。

私は時々思う時がある、私は、私を意識せず行動する時がありそれをコントロールしているのは一体誰なのか。

「あっちむいてほい!」

といきなり誰かに話しかけられたとしたら、それが誰だとしてもまあ、ある程度の確率で全員がどこかの方向へ首を向けるのではないだろうか。(そんなことをされても微動だにせずただまっすぐ一点を見つめられる人がいるとするならば仲良くなりたい。)

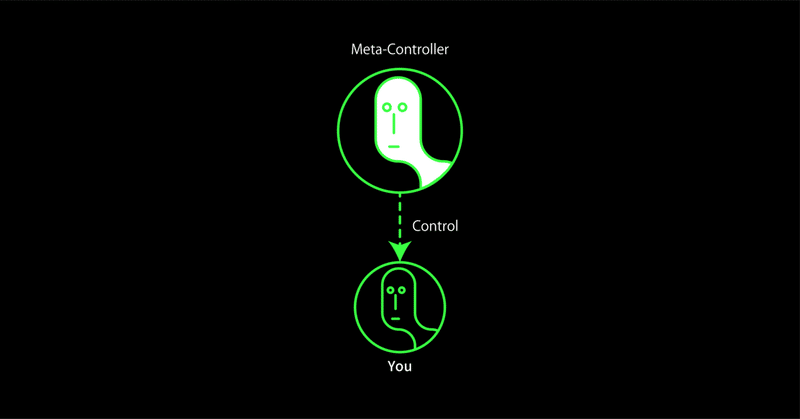

所謂、世間一般で言われる「反射」というものだと解釈されるが、私はどうもその「反射」が私をコントロールしているとしか思えないのである。私をコントロールするコントローラー、すなわち私の上位レイヤーの私、メタコントローラー(ここではそう呼んでみる)。そのような私が実は存在しているのではないだろうか。

私が意識しない(無意識を意識することはできないであろうから、もっと高度な存在のような気もしている。)

私は、私をコントロールするメタコントローラーと同居しながらにして外界と接触しながら生きているのではないだろうか。

「どもる体」にて、吃音を抱える人たちは「別の私がもう1人いるみたいだ」と語ることが多いと綴られている。私も吃音を持っているのだが、確かに誰もつまづくことを意識して吃音になるわけではなく、ある一定の条件を満たすとトリガーが駆動し、メタコントローラーが私に吃音させる。自分をコントロールしているメタコントローラーはしばしば不可視トリガーとして、私を操作し始めている。例えば

歌を歌っている時には吃音は出ないが、大人数の前では吃音がでる。早口であれば吃音は出ないが、ゆっくり落ち着いて話すと吃音がでるなど、吃音の発動条件は、不可視であるから私にそれを明示するすべはなく、常にメタコントローラーは私をコントロールする条件を私には教えてくれないのだ。

これには少し似たような話がある。

マイクロインタラクション- UI/UXの神が宿る細部 -の中にiPhoneの「着信音」の話が登場する。実際にあった珍事件で、あるオーケストラの会場で演奏中に永遠と流れるiPhoneのおなじみの着信音。しかしそれを所有していた事件の当事者は自身の携帯だと解釈は最後までできなかった。なぜなら持ち主は自身のiPhoneをマナーモードに設定していたからだ。自分はマナーモードにしたからこれは私の携帯の着信音ではないだろうとずっと思い決め込んでいたのだ。しかし、iPhoneのデザインとして、マナーモードにしたからといって、全ての有音が消音に切り替わるわけではない。マナーモード時に消音になることを逃れている有音がいくつかあるのだ。その一つが着信音であり、他にもアラームなどがそれを免れている有音である。マイクロインタラクションの観点ではマナーモードというひとつのルールを決めるための基準としてメタルールというものが存在すると綴られている。すなわちルールを決めるためのルール。ルールの上位レイヤーのルールである。

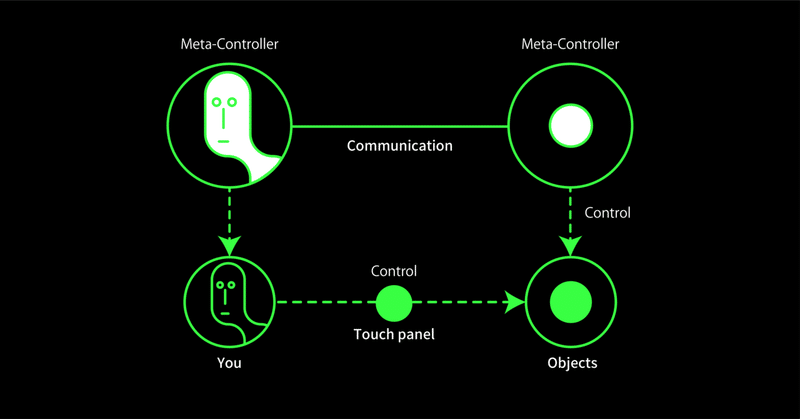

これも一つメタコントローラーと同じ状況にあると私は考えていて、メタルールは基本的に、それらの発動条件を下位レイヤーには明示しない。これがこの状況になったら発動するという条件は発動するまで私たちは認知できないものなのだ。ここで、インターフェイスを介した「それ」側にも、「それ」に接触する「私」側にも上位レイヤーが存在していることが明らかになっていて、実際にそれらは私の発動した「コントロール」をもってして私たちに明示される。それは、無意識同士の対話であり、知覚できない箇所で「私」と「それ」は常に対話をしている。

直感とコントロール

良いインターフェイスに置ける一つの指標として「直感操作」が挙げられるが、これは一体なんなのだろうか。

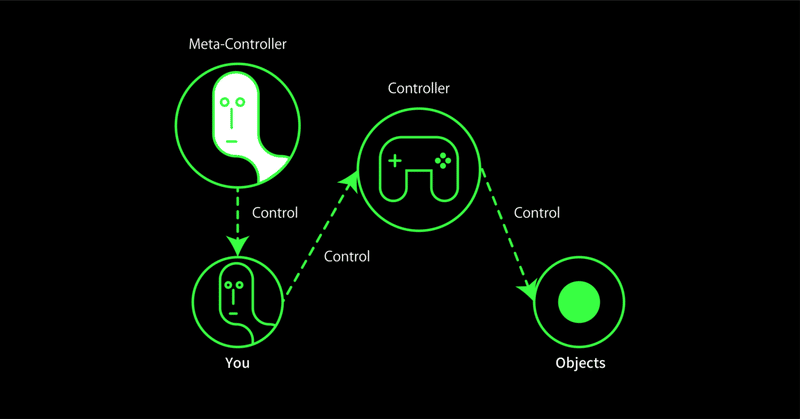

前節で私をコントロール、「それ」をコントロールする上位の2つのメタコントローラーが存在しているのではないか。との仮説を立てたが、おそらく私の考える直感操作というのはこの上位レイヤー同士の対話に置いて実現されるものなのだろうと推測している。直感の「直」の部分、ダイレクトの接続先はおそらく、有意識の私ではなく、メタコントローラーとしての私にあるのだろうと考える。例えば、いいデザインを考えるときに言われる「そのドアを見たときに押せばいいか引けばいいかが瞬時に理解することができるのが正しいデザイン」みたいな話を想像してみてほしい。

私は電車を降り、改札を通りオフィスに行く途中に少しばかり本屋に寄ろうといつもの道を避け本屋へと到着する。その本屋の入り口を抜けおすすめの小説コーナーへとたどり着く。

こんな状況を想像してみると、ここで、私は本屋のドアを自身で「開けた」ことになるが、そのドアに向かって「押せばいいのか引けばいいのか」は考えなかった。デザインに重要な瞬時に「理解」するは直感的に理解することであって、ここでの直感は、下位レイヤーの私が直感するものではないのか。私は気付かず、私をコントロールするメタコントローラーだけ気づいて、ドアを開くためのコントロールを私にする。

インターフェイスデザインの透明性、および直感操作というのはおそらく私に向けてされているものではなく、メタコントローラーの私にされているのである。対象物と私が行う操作、その直感性は全て、インターフェイス側と私側のメタコントローラー同士の対話なのだ。

回帰するインターフェイスと私の距離感の変遷

道具⇄私

本来の直接

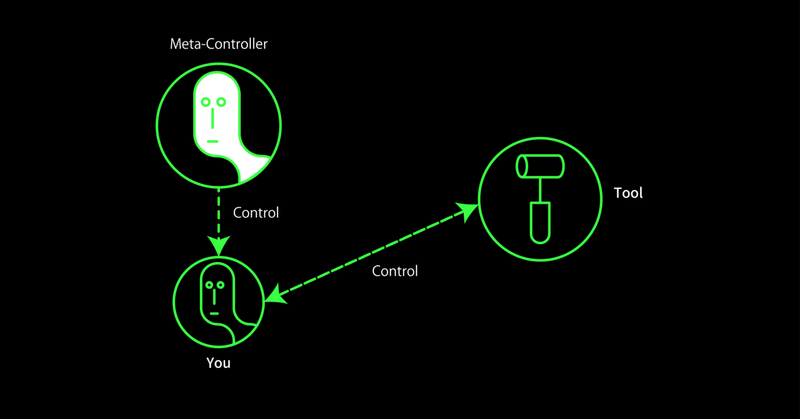

道具と私の距離感の変遷として、ソフトウェアが生まれる以前の人間は「それ」に直接私が関与して操作していた。ハサミや鉛筆、フライパン、生活の中での「物質」としての道具を操作する際にメタコントローラーの私は有意識の私自身をハブとして道具に接続し道具を扱っていて、道具と私の距離感がほぼ0に近い状況だったと言える。物質としての道具は基本シンプルな使い道を持っており、それはメタルールとしての発動条件を基本は持っておらず、偶然はあるもののそれは余白として存在し、それが道具の拡張性として存在していた。紙の本をめくり文章を享受するとき、私はいつものようにページをめくるが、それはメタコントローラーとしての私が、有意識の私をコントローラーとして物語を受け取るインターフェイスとして扱っている。本来の直接操作である。触覚を通してコントロールをする道具に私たちが一番の操作性を覚えるのは、道具の操作のコントロールとして、一番先に私という有意識のコントローラーを介しているからであると考えられるのではないか。

道具⇄コントローラー⇄私

出力のための動線

テクノロジーの発展とともに、生活に物質の「コントローラー」が誕生しはじめる。身近で一番思い浮かべていただきやす例が「テレビゲーム」だろうか。例えばドラクエ。この場合、対象の「それ」は、テレビの画面の向こう側で魔王と戦う勇者であるとすれば、私はその勇者をコントロールし、魔王に攻撃をしたい。今までの直接操作であれば、道具と私の距離感はほぼ0の状況であるから、二人羽織のような格好で勇者をコントロールし魔王を倒せただろう(真意はよくわからないが。)しかしこの時のテレビゲームの場合私が操作するのは対象の「勇者」そのものではなく、謎の十字キーとカラーのボタンが配置された無機質なコントローラーである。そこに勇者の影はなく、勇者っぽいあしらいも存在しない。私が勇者をコントロールするさい、私はいわばなんの関係もない「何か」を操作して間接的に勇者をコントロールしなければならない。この時対象と私の間の操作距離は一つの要素が増え、遠くなる。ゲームに慣れてくるとコントローラーの存在は次第に消え始め透明性をましてはくるが、結局のところ対象と私との距離の間に間接的な要素が混じってきたのは間違いなく、それはメタコントローラーが私をコントロールし、メタコントローラーによって操作された有意識の私が無機質な物質のコントローラーを操作し勇者とともに魔王と戦っている構図になる。文章を書いていて、やっとこさ何を書いているか絡まってきたが、対象をコントロールするまでの距離がこの瞬間明らかに多くなっているのではないかと私は考えている。○というボタンがあったとして、そのボタンを押したら画面の向こうの人間が敵に攻撃をだす。という操作を行った時、○は直接的に攻撃とは紐づかない記号であり、普段の生活の中でも私が誰かに攻撃を出すときに、自分の体のどこかにある○スイッチ(やる気スイッチみたい)を押して攻撃したりはしない。直接紐づかない何かを操作し、対象と接続する行為はある意味拡張性(○に意味はほぼないため、別に攻撃でなくてもジャンプでもなんでもいけちゃう)はあるものの、メタともに私というコントローラーがコントロールするには少し距離が離れていったようにも思える。

道具⇄コントローラー

タッチパネルというコントローラー

これまで、メタコントローラーが私というコントローラーを操作し、有意識の私は、物質のコントローラーを操作しながら、その力が動線を辿り、画面奥の「それ」を操作していた現実から、タッチパネルという存在が出現し、私と「それ」の距離は原始時代の道具と私の距離感へと回帰する。もっといえばその時代の関わり方よりもより道具と私は近くなったのかもしれない。いわば脳と直接接続しているような気分である。今まで画面の「それ」は、間接的にしか操作できなかったものが実際に触れながら操作できるようになる。タッチパネルは画面という一つの絵でありながら、私が操作するためのコントローラーとして生活に浸透していく。ここで重要になってくるのが私たちは直接操作へと回帰していき、そしてその直接操作は有意識の私ではなく、メタコントローラーとしての私に声を投げかけ会話しているということだ。我々UIデザイナーは(実はUIデザイナーです、僕。)、この「直接操作」、ようは現実と同じく道具を扱っているような感覚で虚構であるオブジェクトを触れていうような感覚を作りだすことに注力している。私は今こうして、文字を綴りながら、同時に文字に触れていて、文字を操っている。私の思考と同じような速さで指は無意識にタイピングを羅列し、スクリーンの中へと文字を記述していく。ボタンを押すとき、私はボタンを触ることができそれは私の意識より上位の私が、そのボタンと対話を行い無意識的にボタンを押す。その結果は私の想像通りであり、失敗はない。

触れたことのないものを触れたことがあるように。

ソフトウェアという存在は、生活に浸透しているが、やはり摩訶不思議なものであるなと常々思う。ソフトウェア誕生以来の道具と私との距離の関係はほぼ0だったのに対し、今は少しソフトウェア側に人間が取り込まれている、のめり込んでいるように思える。距離感は0を超えてより近くなっているように思うのだ。

その理由の一つに触れたことがないものをさも触れたことがあるように扱えてしまう。ということが一つあると思っている。

例えば、私が今まで触れたことがないもの

・チェロ・バイク・チェーンソー・Gペン・ライフル銃・飛行機

その他にもめちゃめちゃ触れたことがないものが世の中にありふれていると思うが、例としていくつか。例えば、これらを今目の前に差し出され、「はい、いい感じに使ってください。」と言われても全くもって扱うことはできないだろう。ある種の恐怖すら覚えるかもしれない。私は、ソフトウェア誕生以前の道具と私の距離感0の場合は道具の操作の難度が高く存在していると考える。触れたことがないものは触れるまでわからない。操作できない。上手くできない。一流にはなれない。

しかし、それがソフトウェアではできてしまう。ソフトウェアと私の関わり方の一つに力の最大化がある。デジタル記号論「視覚に従属する触覚」がひきよせるリアリティでは、このように語られている。

「簡易化」から考える触覚的操作

例えば対戦格闘ゲームである「鉄拳3」に登場するエディ・ゴルドというキャラクターの場合、彼の特技であるカポエイラは本来であれば無数の身体動作によって成り立っているはずだが、それをプレイヤーが操作する場合には、逆立ちをする/しないといった単純な選択行為を含むいくつかの要素のみが反映されるにすぎない。つまりゲームのプレイヤーがエディ・ゴルドの動作を制御しようと試みる際には、本来その格闘技をめぐる身体動作に随伴するはずの複雑性が捨象されて「簡易化」が施され、「プレイヤー」はコントローラの単純化された操作を通じて、「主人公」の動作とのあいだに対応関係を見出しうるのだ。

ここでは、鉄拳をあげていて(タッチパネルの鉄拳はあるかわからないが)鉄拳の中では、少ない操作で普段はできないカポエイラを会得することができる。それはコントローラによっていくつかの身体動作が省略されているからであり、「簡易化」によって出力結果が「最大化」されているように見えている。ソフトウェアとタッチパネルを介した接触でもこれは同じように起きていて、私は今まで「Tweet」を手に触れたことはないし、「いいね」や「送信」を実際に手に触れて扱ったことはない。しかし全ての動作が簡易化され、その行動は初めてであれど完遂することができる。ソフトと私のメタコントローラー同士の対話がここで完成しているのであって、そもそも有識の私に操作性を気づかれないようにするためには、動作を「簡易化」させるしかない。それがコントローラーとしての透明性を強め、私は次第にスクリーンの中の「それ」と一部になり溶けていくのだ。

触ったことがないものをさも、触ったことがあるかのうように触れ合える容易さ、それは有意識の私は気づかない。メタコントローラーだけがいつも知っている。

跋文 喪失か、拡張か。

さて、こうして、一度は離れた対象物との距離は次第に縮まり、次にどうなるのか。ここを考えてみるとさらに不可思議な世界へと向かうことができる。インターフェイスとして私と対象物をいい意味でも悪い意味でも隔てていたタッチパネル。それは徐々に溶けていき、次第に私たちはインターフェイスの中へと溶けていく。VRやARなど最新技術が社会実装されはじめた世界は私というものをインターフェイスの中へと取り込んでいく。そのとき私のメタコントローラーはあたかも実際に存在しているかのような「それ」に接続し操作を試みる。小さな力でその出力結果は最大化し、私の今までの感覚を鈍らせていく。それは人間、私というものを喪失しているということなのか、はたまた人類の能力の拡張と捉えるのかはまだ議論の余地が大いにある。何れにせよ、私たちは今まで知らない私にコントローラーとして操作されていること、そこには対象物との距離の急接近とそれに準じた直接操作。そのデザインが密接に関係していると考えられる。インターフェイスを作り出す。それを使うということは、人類の進化と変遷に大きく関わり合うということである。人の生活に極限まで近づき始めているデザインの分野であるからこそ、私たちは人間の行先を常に見据えながらものを作り出すことを意識しなければいけない。

さて、この先、私は私であるメタコントローラーか、それとも急接近しているインターフェイス。どちらに操作されるのだろうか。

とこの記事を読んでいるあなたは、机の上にあるコーヒーカップを手に取り一口苦味を味わう。意識していただろうか。あなたがどのタイミングでその画面をスクロールしようとしていたかを。

コントロールコントローラー : written by mine

参考文献 : デジタル記号論、マイクロインタラクション- UI/UXの神が宿る細部 -、どもる体

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?