『マネーフォワード クラウドERP』 のすべて

マネーフォワードビジネスカンパニーでMid Market 領域のCPO(Chief Product Officer)を担当しているヒロハラです。

私事ですが、マネーフォワードにジョインしてあっという間に4年が経ちました。

今回は、入社以来、PdMとして、そしてCPOとしてずっと関わり続けている、『マネーフォワード クラウドERP』の全貌を徹底解説してみようと思います。

中堅成長企業向けERP

マネーフォワードでは、個人事業主から中小企業、中堅成長企業、上場企業に向けて、さまざまなプロダクトを提供しています。

その中でも、中堅以上の規模の企業に向けて提供しているプロダクト群を『マネーフォワード クラウドERP』と呼んでいます。

中小企業向けERPでシェアNo.1

ERPというと大手企業向けという印象が強いからか、あまり認知がされていないかもしれないのですが、『マネーフォワード クラウド』は、ここ数年連続で、中小企業(年商10億円未満)向けマーケットで、シェアNo.1となっています。

そんな『マネーフォワード クラウド』のユーザー企業が、時が経つに連れ中堅〜大手企業へと成長されるケースが増えてきました。

そんな成長し続ける企業をサポートし続けられるERPを提供したいという想いから生まれたのが『マネーフォワード クラウドERP』です。

(そんな想いの詳細は、下記のnoteをご参照ください)

中堅成長企業向けプロダクトを次々にローンチ

企業の規模が大きくなると、ひとつひとつの業務が複雑化し、中小企業では手作業で十分だった細かな業務についてもシステム化が必要になります。

そんな規模が大きな会社だからこそ必要になる業務領域に、ここ数年は新プロダクトを続々とローンチしています。

上場企業で必要となる内部統制機能を標準装備した『マネーフォワードクラウド 会計Plus』を2020年にローンチして以降、固定資産、連結会計、個別原価管理、インボイス受領やインボイス送付といった、中堅以上の企業で求められるプロダクト群を次々とローンチし、プロダクトラインナップを拡充し網羅性を高めてきました。

中堅企業向けマーケットで急速な成長

そのプロダクトラインナップの拡充の効果もあり、会計Plusをローンチしたばかりの2020年にはまだまだ小さかった中堅企業向けのARRも、それ以降急速に伸びて、直近では中小企業向けと遜色無い規模感まで成長してきています。

引き続き、中堅以上の企業で求められる機能の強化や使い勝手の向上をひとつひとつ積み重ね、より多くのお客様に価値を感じて頂けるERPへと進化させ続けていきたいと思っています。

マネーフォワード クラウドERPの特徴

ここからは、『マネーフォワード クラウドERP』の特徴をご紹介したいと思います。

網羅性高いプロダクトラインナップ

まず、何よりの特徴は、網羅性高いプロダクトラインナップです。

会計、人事、法務というバックオフィス領域において、プロダクトラインナップという点では、国内No.1と言える網羅性高いラインナップが揃えられたのではないかと思っています。

旧来型のERPでは、経理部や人事部といったバックオフィス部門が利用する機能が中心となることが多かったのですが、『マネーフォワード クラウドERP』では、そういったバックオフィス部門向けの機能網羅性はもちろん、一般従業員が利用する機能についても高い網羅性を持っているのが特徴となっています。

ピュアクラウド

続いての大きな特徴は、ピュアクラウドで提供されるという点です。

ここ数年、どのようなERPもクラウドで提供されているため、もはやクラウドであるという点は特徴にならないと思われる方が多いかもしれません。

そのため、ここではあえて「ピュアクラウド」と表現しました。

クラウドを謳う多くのプロダクトも、良く紐解いて見ると、利用環境がWindows OSに制限されたり、利用するためにクライアントに何らかのミドルウェアのインストールが必要になったり、マルチテナントでないことにより申込みがあるたびに環境構築が必要になったりと、完全なクラウドになりきれていない、いわゆる「なんちゃってクラウド」と言われるようなプロダクトが多く存在します。

『マネーフォワード クラウドERP』は、構成される全てのプロダクトが完全なクラウド(ピュアクラウド)で提供されているので、本来のクラウドの特徴である、インターネットに接続さえできれば誰でもどこからでも環境を問わず使えるというメリットを全てのユーザーが享受することができ、特にお客様側での初期のセットアップや環境構築といったプロセス無しに、すぐに使い始める(導入や設定を始める)ことが可能となっています。

UI/UXへのこだわり

そして、次の大きな特徴は、UI/UXへのこだわりです。

誰でもどこからでも利用できるというクラウドの特徴により、バックオフィス部門だけでなく一般従業員まで全ての人に簡単にシステムを提供することが可能になりました。

プロダクトラインナップのパートで、バックオフィス部門向けだけで無く一般従業員が利用する領域までプロダクトラインナップを広げているのが特徴と書いたのですが、旧来型ERPと異なり、全ての従業員の方々に利用頂くことが前提になったからこそ、広く従業員体験(Employee Experience)を向上させることを意識し、UI/UXには特に力を入れています。

デジタル to デジタルで完結する業務フロー

そして、最後の特徴は、業務の入口から出口まで、全てデジタルで完結できるという点です。

旧来型のERPでは、紙で受け取った書類に基づいてデータをインプットし、ERP内で業務処理を行った結果、また紙の帳票をアウトプットする、というフローが一般的でした。これに対し、『マネーフォワード クラウドERP』では、業務の入口から出口まで、一切紙を使わずに業務をデジタルで完結できる構成とすることにこだわっています。

多くの業務の起点となる契約業務については、『マネーフォワード クラウド 契約』という電子契約プロダクトを利用することで、契約締結業務がデジタルで完結します。

また、取引先との請求書のやり取りについては、その送付や受領部分をデジタルで完結可能な、『マネーフォワード クラウドインボイス』や『マネーフォワード クラウド債務支払』というプロダクトがサポートします。

取引先とのやり取りを含めた、企業内、企業間の業務フロー全てを、紙を介さずにデジタルで完結できる構成とすることにこだわっています。

コンポーネント型ERP戦略

続いては、『マネーフォワード クラウドERP』の根幹となる、「コンポーネント型ERP戦略」について書いていきたいと思います。

コンポーザブルERPが大きなトレンドに

2021年のガートナー社の発表がきっかけとなり、直近では世界的に「コンポーザブルERP」が大きなトレンドとなっています。

『マネーフォワード クラウドERP』は、部品(コンポーネント)を組み合わせるように、自由に柔軟に、個別にも統合的にも他社のプロダクトと組み合わせても使える柔軟性高いERPを目指すという想いから、このコンセプトを「コンポーネント型ERP」と呼んでいるのですが、これはガートナー社が提唱する「コンポーザブルERP」と同じ方向性のものとなっています。

(この先、「コンポーザブルERP」と「コンポーネント型ERP」という言葉が入り混じり、少し理解しづらいかもしれませんが、ご容赦ください。)

過去から長らく、ERPと言えばモノリシックな「統合型ERP」という時代が続いていましたが、2014年に、「ポストモダンERP」という概念が提唱され、そして2021年に「コンポーザブルERP」が、これからの時代のERPの概念として提唱されるに至りました。

統合型ERP vs コンポーザブルERP

旧来型の「統合型ERP」と、最新の「コンポーザブルERP」については、どちらが良い悪いというものというよりは、双方にメリット・デメリットがあり、目的に応じて使い分けるべきものではないかと考えています。

「統合型ERP」のメリットは、なんといっても密結合によるリアルタイム性です。これにより、常に最新の経営状況が把握できるため、経営トップにとって非常にメリットが大きいものとなっています。一方で、完全な密結合となったシステムはパラメーター設定やオペレーションの難易度が高く、また部分的な機能のみの改修や強化がしづらいため、現場部門のオペレーション負荷が高く、従業員体験が悪くなりがちというデメリットがあります。

一方で、「コンポーザブルERP」はこの逆で、部分最適での利用が前提のため、各現場部門に最適化しやすく、従業員体験が高くなるという特徴があります。

特に日本の中堅企業以上においては、部門での意思決定が優先されるボトムアップ形式での会社運営がされているケースが多いため、部門最適で利用可能な「コンポーザブルERP」が適しています。

一方で、従業員数が非常に少ない中小のオーナー企業や、欧米のトップダウン要素が強い企業などでは、「統合型ERP」が適しています。

マネーフォワードでは、これら特性に合わせて、中小企業向けには「統合型ERP」で、そして中堅企業以上に向けた『マネーフォワード クラウドERP』は「コンポーザブルERP」での提供を戦略的に行っています。

成長企業向け と 成熟企業向け

ERPをカテゴライズする際に、大手企業向けや中小企業向けなど、どのような規模の企業向けかで分類されることが多くあります。

『マネーフォワード クラウドERP』は、企業規模としては、中堅規模以上の企業向けなのですが、企業規模よりも重要視している軸があります。それが、「成長企業」と「成熟企業」という軸です。

成長企業とは、年率50%を超えるようなペースで成長し、創業後数年で上場を目指すような企業、いわゆるスタートアップと表現されるような企業です。日本でも、ここ15年くらいこのような会社が加速度的に増え続けていると感じます。

一方で、成熟企業とは、50年100年の歴史を持つ伝統的な企業です。比較的大規模な企業には成熟企業が多いですが、中小、中堅でも歴史ある成熟企業はたくさんあります。

以前は、ERPの特徴は、ターゲットとするユーザー企業の規模に応じて差異がありました。例えば大手企業向けであれば多機能で大量データを処理できる必要があるが、中小企業向けであれば機能はシンプルで安価であることが望ましい、といったイメージです。

もちろん、この差異は引き続き存在しているのですが、それ以上に、最近では成長企業向けか成熟企業向けかで、求められるERPに大きな差異が出てくるようになったと感じます。

そもそも最近創業された成長企業と、伝統的な成熟企業では、業種や企業カルチャーなどが大きく異なり、これにより商習慣や社内制度、そして企業内、企業間の業務フローなどが大きく異なってきています。

成長企業向けのアプローチ

ERPにフォーカスすると、旧来型のERPは海外製か国産かを問わず、成熟企業にフォーカスして作られているものがほとんどで、成長企業向けに最適化されたERPはほとんどありませんでした。

『マネーフォワード クラウドERP』は、これまでマーケットに存在しなかった「成長企業向けERP」を強く意識して開発しています。

例えば、原価計算の領域においては、成熟企業に多く存在する製造業で使われる製造原価管理機能よりも、成長企業に多いIT関連企業で使われている個別原価管理機能を優先的にラインナップに入れているのですが、これはまさに成長企業に向けたERPを目指しているからこそになります。

これはわかりやすい一例ですが、他にもさまざまな細かな機能においても、成長企業向けだからこそのこだわりが詰め込まれており、これが旧来型ERPとの大きな差別化ポイントとなっています。

成熟企業向けのアプローチ

一方で、成熟企業にフォーカスした旧来型ERPも、時代の変化への追従が難しくなってきたことで、ポストモダンERPという概念が誕生し、バックオフィス向け部分は旧来型ERPを使い続けながら、従業員体験を向上させる領域については、SaaSプロダクトを利用するという組み合わせでの利用が多くなってきました。

このような時代の流れに合わせ、『マネーフォワード クラウドERP』は、ERPを構成する各プロダクトを、誰が利用するプロダクトなのかを軸にして細かく分けて提供することで、成熟企業向けには、既存の基幹システムと組み合わせて一般従業員が利用する領域のみを導入できるように意識して開発しています。

成長企業と成熟企業向けに、このようなプロダクトの出し分けができるのも、「コンポーネント型ERP戦略」をとっているからこそとなります。

なお、統合型ERPとコンポーザブルERP、成長企業向けERPと成熟企業向けERPについては、以下に全4回にわたり連載した寄稿記事に、より詳細に解説しています。ご興味がありましたらぜひ参照ください。

直近注力している取り組み

続いては、『マネーフォワード クラウドERP』が直近注力している取り組みについて書いていきたいと思います。

個々のプロダクトを便利に、組み合わせて使っても便利に

「コンポーネント型ERP」を謳う以上、

単独のプロダクトとして利用しても便利

複数のプロダクトを組み合わせて利用しても便利

他社のプロダクトと連携して利用しても便利

という3つを、どれも並列で実現していかなければいけません。

これらをひとつひとつ、バランス良く進化させることを意識して、プロダクトマネジメントを行っています。

個々のプロダクトを便利に

個々のプロダクトを、より便利に、より価値のあるものへと強化していくのは、マネーフォワードが過去から最も得意とするところで、引き続き日々継続的に個々のプロダクトの強化に取り組んでいます。

マネーフォワードのVALUESのひとつである、「User Focus」を常に意識して、ユーザーの業務やオペレーションの課題をより深く理解し、その課題を理想的に解決できる機能強化をひとつひとつ丁寧に積み重ねていくことを心がけています。

また、ピュアクラウドで提供されているからこそ、これらひとつひとつの機能強化が、お客様側でのバージョンアップ等の作業の必要無しに、リリースと同時に全てのお客様に届くというところも大きな価値だと思っています。

お客様から、「朝いつもの通りマネーフォワードクラウドにログインしてみたら、便利な機能が増えていて驚きました!」といった声を頂くこともあり、そういったときは、いつもとても嬉しく思うとともに、SaaS ERPの素晴らしさを実感しています。

これからも、ひとつでも多くそういった声を頂けるように、ひとつひとつの細かな機能強化を、丁寧にそして深く考えて積み上げていきたいと思っています。

複数のプロダクトを組み合わせて利用しても便利に

ERPとしてのプロダクトラインナップが一気に増えて、網羅性が高まったことにより、より多くのプロダクトを併用して頂くケースが増えてきました。

「コンポーネント型ERP」として、複数のプロダクトを組み合わせて利用するとさらに便利に、業務効率がより高まっていくという世界を目指しています。

そのために、プロダクト間の連携強化や、複数のプロダクトをまたがるような機能追加による新たな価値提供などにも積極的に取り組んでいます。

また、プロダクトラインナップが増え、機能が増えていくことにより、どうしてもUXが複雑化していってしまうという課題が生じます。

そのため、プロダクトの機能強化が続いてもUXをできる限りシンプルに保つ努力や、過去からの積み重ねで複雑化してしまったUXをできる限りシンプル化していく努力も、直近ではかなり力を入れて取り組んでいます。

個々のプロダクトの便利さを追求しながら、プロダクトを併用したときにもより便利なERPを実現するということは、言葉で書く以上に難易度が高く、ここからさらに長い期間の努力が必要になるのですが、理想的な「コンポーネント型ERP」の実現を目指して、引き続き一歩づつ進んでいきたいと思っています。

他社のプロダクトと連携して利用しても便利に

他社のプロダクトと組み合わせて利用した際の利便性の追求については、これまで優先順位的にも力を入れきれてない部分がありました。

個々のプロダクトを便利に、複数プロダクトを組み合わせてさらに便利に、そして他社のプロダクトと組み合わせてもっと便利にとなると、3つを並行して行うには体力的な負荷もかかりますし、プロダクトマネジメントの難易度も飛躍的にあがります。

『マネーフォワード クラウドERP』の立ち上げ以降、各プロダクトやプロダクトマネジメントチームの成熟度をみながら、これら3つについて2年ごとくらいに順番に着手してきて、ようやく今期からこの3つを並列して注力できる体制ができてきました。

パートナーエコシステムの推進

今期から、私自身も自らパートナービジネス本部を兼務して、他社のプロダクトと連携して利用しても便利な世界を目指して、いわゆるパートナーエコシステムの推進にも力を入れて取り組み始めています。

他社プロダクトとの連携においてはさまざまなアプローチがありますが、以下の3点を意識的に取り組んでいます。

各社プロダクトとの連携強化

プラットフォームサービスへの組み込み

SaaS間、システム間連携ベンダーとの連携強化

1つ目の、各社プロダクトとの連携強化については、先方ベンダーとの開発のタイミングの調整等難しい部分もありますが、各プロダクトの隣接領域との連携を中心に、お客様への提供価値が大きな領域をなるべく優先して、ひとつずつ連携強化に取り組んでいます。

2つ目の、プラットフォームサービスへの組み込みについては、中堅成長企業の多くで使われているような、オフィス製品や業務プラットフォーム等を対象に、そのプラットフォーム上で、『マネーフォワード クラウドERP』の各プロダクトがシームレスに利用できる世界を目指して対応を進めています。

直近では、中堅成長企業から大手企業まで、多くの企業で利用されているSalesforceのプラットフォーム上で利用可能なプロダクトのラインナップ拡大、およびUXや機能強化を意識的に取り組んでいます。

3つ目の、SaaS間、システム間連携ベンダーとの連携強化についても、積極的に取り組んでいきます。

「コンポーネント型ERP」においては、お客様が利用する既存システムや、パッケージソフト、そしてSaaSプロダクトと、より柔軟に連携していくことが重要になるため、これらの連携をシンプルに行うことができる各社サービスとの連携性も強化していきます。

開発体制

続いて、『マネーフォワード クラウドERP』の開発体制の特徴について書いていきたいと思います。

プロダクトマネジメント体制

これだけ高度で複雑なERPを開発し続けるにあたり、プロダクトマネージャーの存在は非常に重要になります。

『マネーフォワード クラウドERP』の開発を本格的に始めて以降、SaaS業界でのプロダクトマネジメント経験が豊富なハイレベルなプロダクトマネージャーに加えて、旧来型ERP業界の各ドメインで15年以上経験があるようなドメインスペシャリストについても、バランス良く揃えることを意識しながらプロダクトマネジメントチーム作りを進めてきました。

そして、単独のプロダクトでも、組み合わせても便利に利用できる、「コンポーネント型ERP」という難しいテーマの実現に向けて、プロダクト戦略と組織戦略の有機的な連動を常に心がけながら、プロダクトマネジメントチームの構造についても意識的に変遷させつつ体制強化してきています。

また、高度化複雑化し続ける『マネーフォワード クラウドERP』の継続的機能強化と、拡大するプロダクトマネジメントチームの組織力最大化のために、かなり早いタイミングから Product Ops 組織の立ち上げにも取り組み、プロダクトマネージャーがプロダクト作りに集中できる環境を作ってきました。

デザイナー体制

『マネーフォワード クラウドERP』の開発において、プロダクトマネージャーと同じくらい重要性が高いのがデザイナーです。

『マネーフォワード クラウドERP』の各開発チームには、必ず1名以上のデザイナーが所属しており、ひとつひとつの機能のUI/UXを、より良い体験になるようにデザインしてくれるのはもちろんのこと、それ以外にも、プロダクトマネージャーの頭の中をわかりやすくデザインに落として可視化してくれたり、ユーザーインタビューの設計や実行、そして開発チームのチームビルディングや各種ワークショップの設計やファシリテーションなど、プロダクト自体のUX向上だけでなく、プロダクト作りやプロダクトチームのUX向上も担って頂いています。

エンジニアリング体制

これだけ全方位的なプロダクトを同時並行で立ち上げてグロースさせていくには、非常に多くのエンジニア陣が必要になってくるのですが、マネーフォワードでは私が入社する以前からこの課題の解決に力をいれており、東京だけでなく、日本国内のさまざまな都市や、グローバルでのエンジニア採用を積極的に行い続けてきました。

その結果、国内に5箇所の開発拠点、グローバルにも3箇所の開発拠点があり、それぞれの拠点に、さまざまな国籍のエンジニアが集まっています。

『マネーフォワード クラウドERP』を構成する各プロダクトは、それぞれこれらの各拠点で、日本人だけでなく外国人のエンジニアも一緒になって日々開発が行われており、これが多くのプロダクトを立ち上げ、継続的に機能強化し続けられる大きな原動力となっています。

アクセラレーター

開発体制における、もう一つの大きな特徴が、アクセラレーターです。

エンジニアの欄で書いた通り、マネーフォワードでは、海外拠点での開発比率が日に日に高まっています。

そんな中で、日本のマーケットやビジネスメンバーと海外のエンジニアリングチームが、言語や文化を超えて密に連携していくことが、良いプロダクト作りのためには不可欠です。

アクセラレーターは、日本語、英語、ベトナム語の3ヶ国語に堪能なメンバーで、言葉や文化の違うチームメンバー間の通訳翻訳業務を担ってもらうだけではなく、プロジェクトマネジメントや、プロダクトマネジメントのサポート、またQA業務など、プロダクト開発チームの一員としての役割も担ってくれる、海外拠点での開発をスムーズに進めるために欠かせない存在となっています。

開発プロセス

続いて、開発プロセスの特徴についても書いていきたいと思います。開発プロセスにも、旧来型ERPとは大きな違いがあります。

ユーザーフォーカススクラム

『マネーフォワード クラウドERP』のような、企業の人事や経理部門向けプロダクトの場合、プロダクトマネージャーやエンジニアに、人事や経理での業務経験が無いため、ユーザーの業務やペインを想像することが難しく、優れたプロダクトを生み出す難易度が非常に高くなる傾向にあります。

この難易度高いプロダクト開発を、よりユーザー視点を持って遂行できるよう、一般的なスクラム開発手法をマネーフォワード流にアップデートした、「ユーザーフォーカススクラム」という開発プロセスで日々プロダクト強化に取り組んでいます。

ユーザーフォーカススクラムのプロセスやステップの詳細については、以下のnoteにも記載していますので、興味を持たれましたらご参照ください。

ユーザーフォーカススクラムの精度向上を目指す成長支援プログラム

前述した「自分たちがほとんど経験したことがない人事や経理といった部門の業務のペインを想像し、ユーザーの期待を超えるようなプロダクトを描き実現する」ということがどれほど難しいことかというのは、読んでいる方にも想像頂けるのではないかと思います。

これを実現するには、一見、属人的で、個人の才能に依存するように感じるかもしれませんが、マネーフォワードでは、これをできるだけ多くのプロダクトマネージャーが実現できるようになるようなオリジナルの成長支援プログラムを用意し、日々実施しています。

この成長支援プログラムは、私自身が企画開発し、講師も私自身が行っています。特にto B プロダクトを開発するプロダクトマネジメントチームをさらに一段上にレベルアップするにあたって、とても効果的なプログラムだと自負しています。詳細は、以下に取材して頂いた記事がありますので、興味を持たれた方はご参照ください。

導入支援サービスの特徴

ここまで開発の話題が中心でしたが、ここからは『マネーフォワード クラウドERP』の導入支援サービスの特徴について書いていきたいと思います。

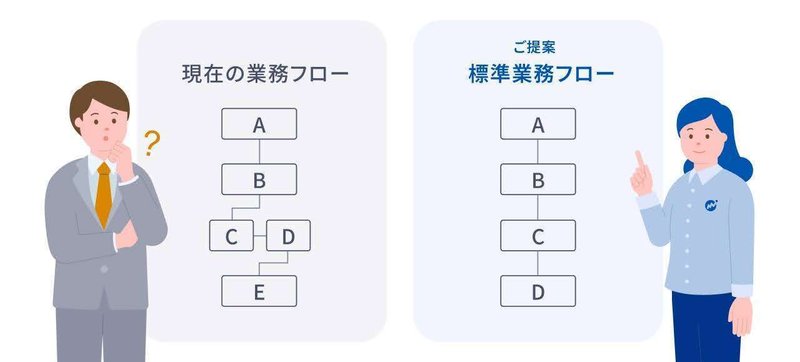

標準業務フロー

特に成長企業においては、自社における理想の業務フローやオペレーションフローが確立しておらず、現状の業務を整理してあるべき業務フローを定義するのが時間的にも知見的にも難しいというケースが多くあります。

『マネーフォワード クラウドERP』の導入支援サービスでは、すべてのお客様が全く同じ環境でプロダクトを利用しているというSaaSの特徴を活かし、すでに利用している多くのお客様の知見が詰め込まれた標準業務フロー(ベストプラクティス)を提供しています。

お客様側だけでは実現が困難だった業務整理やあるべき業務フローの定義を低コスト且つ短期間で実現可能にし、単なるシステムの導入だけでなく、業務プロセスの最適化まで行うことが可能になっています。

導入、設定のためのeラーニングコンテンツ

目指すべき業務フローが固まったら、システムの設定作業を行っていく必要があります。しかし、現業がある中でなかなか設定作業に集中できない、またいざ設定作業を始めようとしても、専門知識がある人の支援が無いと難しいといった課題があります。

『マネーフォワード クラウドERP』の導入支援サービスでは、これらの設定作業をする上で必要な情報はeラーニングにて提供されているので、操作説明動画や設定解説動画を視聴しながら、いつでもどこでも設定作業を進めていくことが可能になっています。

また、最近は、オンラインでの合同設定支援会をトライアル的に実施するなど、設定作業をさらにスムーズに進められるようなさまざまな取り組みを行っています。

利用者向けの教育支援コンテンツ

特に一般従業員にまで使って頂くような機能においては、システムの設定が完了し利用可能な状態になっても、利用される従業員のみなさまへの展開が大変という課題があります。

『マネーフォワード クラウドERP』の導入支援サービスでは、利用者向けの操作説明動画や利用マニュアルといった各種コンテンツも提供しているので、利用者のみなさまへの展開コストも大幅に削減可能となっています。

また、稼働までのサポートだけでなく、『マネーフォワード クラウドERP』を永続的に便利に使い続けて頂くために、稼働後のサポートにも力を入れています。

それぞれの領域における活用ウェビナーや、利用診断レポートを使ったさらなる活用方法のご提案、テーマごとの分科会開催など、さまざまなサービスを通じてお客様が便利に『マネーフォワード クラウドERP』を利用し続けられるようなサポートを実施しています。

マネーフォワード クラウドERPの未来

最後に、『マネーフォワード クラウドERP』が目指す未来について書いていきたいと思います。

理想的な「コンポーネント型ERP」の追求

まず、何よりも、理想的な「コンポーネント型ERP」の実現に今後も全力で取り組んでいきます。

既存システムの状況や、解決したいペインの優先順位、プロダクトを導入したい順序等は、お客様ごとに異なります。

そんなそれぞれのお客様の都合や事情に柔軟に合わせることができ、プロダクトが一切制約になること無く、利用したいプロダクトだけを利用したい順に使っていけることこそが「コンポーネント型ERP」の最大のメリットです。

『マネーフォワード クラウドERP』は、そんな理想の「コンポーネント型ERP」の実現を目指し、これからも引き続き取り組んでいきます。

SaaS x Fintech

もうひとつの大きなポイントは、「SaaS x Fintech」による、これまでに無い価値の提供です。

マネーフォワードの各プロダクトは、「アカウントアグリゲーション」という銀行取引やクレジットカード決済などの情報を自動収集するテクノロジーをSaaS にエンベデッド(組み込み)することにより、他社に無い独自の価値提供を実現してきました。

例えば、自動収集した各種情報を元に会計帳簿を記帳したり、経費精算申請をしたりすることで、システムへのマニュアルインプット業務をほとんど無くし、大幅に業務を効率化することが可能になりました。

これが「SaaS x Fintech」というコンセプトの原点です。

直近では、これに加えて、「SaaS x Fintech」を活用した以下のような新しい価値の提供を実現しています。

例えば、『マネーフォワード Pay for Business』で提供するビジネスカードを経費精算や会計などの各業務プロダクトと組み合わせて利用することにより、経費利用時のカード決済情報が即時に『マネーフォワードクラウドERP』の各関連プロダクトに反映され、会計仕訳業務の効率化だけでなく、立替払い自体を無くすというこれまでに無い業務体験を実現しています。

また、『マネーフォワード クラウド請求書』に「カード決済機能」を組み込んだこちらの機能により、請求書の発行企業が加盟店契約をしていなくても、発行する請求書の支払手段にカード決済を追加できるようになりました。

これにより、発行側企業においては、相手先企業の決済ステータスが把握できるようになったり入金消込等の煩雑な業務からも開放されるようになったりというメリットがあり、また、受領側企業においても、振込処理から開放されたり、振込手数料負担が無くなったりするのに加えて、キャッシュアウトのタイミングもカードの引き落とし日まで先送りできることから、資金繰り観点でも大きなメリットも得られるという、これまでに無い価値を提供できています。

これらはほんの一例に過ぎませんが、今後も、カード決済や送金決済など各種Fintechサービスを、ERPにエンベデッド(組み込み)することにより、これまでに無かった便利でシームレスな業務体験を次々と提供していきたいと思っています。

SaaS x AI

そして、もう一つのテーマはAIの活用です。

いまとなっては、あらゆるITサービスにおいてAIの活用が当たり前になりつつありますが、『マネーフォワード クラウドERP』においても、AIを活用した価値提供を引き続き目指していきます。

直近でも、生成AIの登場など、AI周辺の進化は目覚ましく、これまでのテクノロジーでは実現できなかったようなことが次々と実現可能な世の中になってきています。

これまでも、以下のようなAIを活用した価値提供を行ってきていますが、引き続き、少しでもお客様への価値提供ができるよう、積極的にAIの活用による新たな業務体験の実現を推進していきます。

さいごに

かなり長文になりましたが、『マネーフォワード クラウドERP』のコンセプトから現状の取り組み、開発体制、そして将来目指す世界のイメージまで、現時点で考えていること全てを書いてみました。

まだまだやりたいけれどやりきれていないこと、早く実現したいと思うものの一歩ずつしか進められないこと、なども多々ありますが、お客様にひとつでも多くの価値を届けられるようにと、ひとつひとつ想いを込めてプロダクトおよび周辺サービスを強化し続けていきたいと思います。

日々成長し続けるお客様に、永続的に使って頂けるプロダクトになれるよう、価値を提供できるプロダクトになれるよう、進化しつづけるERPであり続けたいと思っています。

「変化をおそれない企業のための進化しつづけるERP」というプロダクトビジョンの実現に向けて、引き続きチーム一丸となって全力で取り組んでいきます。

最後になりますが、そんな『マネーフォワード クラウドERP』を一緒に作り育てていきたいと思われた皆様、また導入を検討してみたいと思われたお客様、そしてアライアンスを検討したいと思われたベンダー企業様、些細なことでも興味を持たれたことがありましたら、ぜひぜひご連絡頂けたら嬉しいです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?