「街の上で」~切り捨てられた瞬間の輝きを抱えて~

そこで確かにあったはずの時間、もう見ることもできないし思い出す人もほとんどいないかもしれないけれど、そこで起こったはずのこと。

毎日を暮らしてくことは、そういうことの積み重ねだ。いわゆる映画やドラマになるような刺激的なものではないかもしれないが、飲み会でのふとした会話、初めてできた彼女と初めてセックスをしようとして失敗した時のこと、バイト先のカフェで出会ったお客さんを漫画の聖地巡礼に案内した時のこと、立ち寄ったライブハウスで知らない女性に煙草をもらったこと……

退屈な日々にちょっとスパイスを与えてくれるような、日常の中にぽんと現れる非日常な出来ごとがこんなにもきらきらしている。だから、わたしたちは毎日を生きていける。そんな日常の輝きを生み出している「文化」ってやっぱりすごい。新型コロナウイルスで映画館やライブなどの文化活動が自粛される中、それを鮮明に思い出させてくれたのが「街の上で」だ。

そもそもこの映画は2020年4月に公開予定だったが、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が全国に発出されたことにより、公開延期となった。1年後ついに公開されたとき、映画が映し出す光景はいまや戻らない日常、「当たりまえ」だったはずなのになくなってしまったもので、映画を見ている時間はまるでタイムカプセルを開けて昔をなつかしんでいるような気持だった。

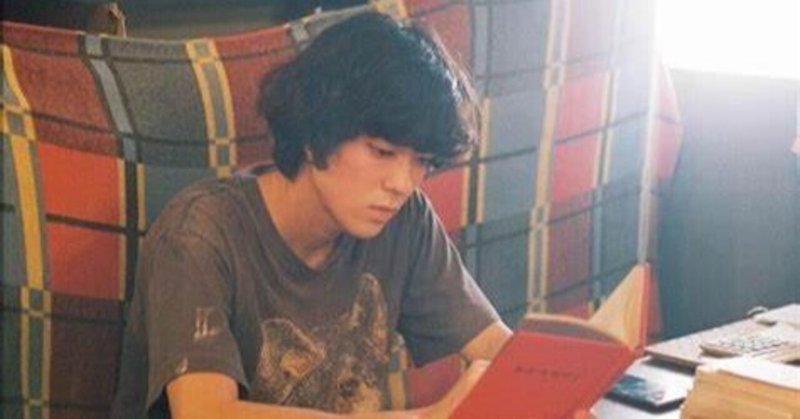

映画は、登場人物たちが喫茶店のようなところで本を読んでいるシーンから始まる。朝ドラ出演俳優の間宮武(成田凌)やら他俳優が静かに読書するシーンの後に出てくるのが、主人公の荒川青(若葉竜也)だ。本を読む彼は不自然に腕を上げ、文字を追う目もページをめくるしぐさも、あきらかにぎこちない。

そこでナレーションが入ってくる。

「これは、わたしの見たかった映像。あったはずの映像」

このナレーションの声が誰なのか、どういう意味を持つのかそこでは示さないまま映画が始まる。

下北沢の古着屋で働く青のもとに、ある日映画の出演依頼が舞い込んでくる。古着屋に通い、そこで読書する青の姿を見ていた美術大学の学生で自主映画を撮っている高橋町子(萩原みのり)が「ぜひ荒川さんに」とお願いしてきたのだ。ここで一つ大事なのは、青はちょっと前に初めて付き合った彼女と別れていたことだ。原因は彼女の浮気。フリーの身になった青は、どこか世界に開かれている感じがある。出来ごとが彼の周りに引き寄せられ、近づいていくような予感。それは、この先の映画の展開にもかかわってくる。

演技なんてできないと思いつつ、行きつけのバーで常連客に「ラブレターのようなもんなんだから出なきゃ」と言われたりしたことから出演することに決める。青はこの常連客をずっと作家だと思っていたが、彼は、作品は書き終わったから今度は舞台をやる、役作りのために太っているんだと言って青を驚かせる。一つの事にとらわれず、流動的に文化に関わっている様子がなんとも下北沢という街らしい。

青は、古本屋で働く友人の田辺冬子(古川琴音)に自分の演技を撮影してもらうよう頼む。(その前の、家で一人スマートフォンを置いて自分の姿を撮ってみるシーンが実に愛らしい……)「いつも通りに」という監督からのオーダーがあったが、青はTシャツにジーパンといういつものラフな格好ではなく、ジャケットを着こむなど気合を入れる。家での撮影の時から田辺冬子に協力してもらっている時まで、青の不自然な本の読み方は際立っている。一生懸命やっているのが余計に笑いを誘う。古着屋で読んでいるときはあんなに素敵に見えるのに演技だとなぜそうなっちゃうの!と思わず突っ込みたくなる。そして本番でも、そのちょっと滑稽でさえある演技は変わらず、何テイクも重ねたすえその場でほかの人に撮りなおされてしまう。監督はその場で青の演技をカットすることにしたのだ。

ここで個人的な話になるが、わたしはテレビ局で映像編集の仕事をしている。日々カメラマンが取ってきた映像を記者の原稿をもとにニュースとして編集し、テレビで放送している。ニュースの映像素材の長さは20~30分程度。それを1分半くらいの(あるいはもっと短く)編集していく。当然使われない映像のほうが多い。長めの特集などではわかりやすく視聴者に伝えるために、せっかく取材先に予定調整をしてもらってロケをした一つのパートすべてが使われなかったなんてこともある。

映像編集を始めた当初わたしは、誰にも知られないまま埋没していってしまう瞬間がこんなにも多いことに驚いた。いいところ、わかりやすいところばかりが次々と切り取られていく。店主が丁寧に案内してくれた店内の様子、ある女性が涙ながらに語ってくれた福島で震災した後の複雑な思い、カメラに緊張してしまいうまくインタビューに答えられない交通安全教室の広報担当の人……これは尺を取るから使えないね、これはわかりにくいから短めに使おう。そういう判断がくだされ、切り取られ、きれいに整えられたものが放送に出ている。

それは映画でもきっと同じだ。不自然に本を読む青の姿がもし高橋町子の映画に採用されていたら、作品として不格好なものになっただろう。その点で、彼の演技をカットした高橋町子の判断は監督として正しい。「だって下手やったもん」とバッサリ切り捨てた城定イハ(中田青渚)の言葉も正しい。

でも同時に「わたしは荒川君がみたかった」と高橋町子に迫った田辺冬子の言葉もきっと正しいのだ。彼女は、青がその日のために何度も練習していたことを知っている。画面に映ることをちょっと楽しみにしていたことも知っている。「そんなの存在の否定じゃん」という冬子の言葉は、そのままわたし自身にも刺さる。

それでも映画をよくするために、青のシーンを落とすことは必要だった。

その後、役作りのために体重を増やしたバーの常連客の、演劇に出る話がなくなったことが発覚する。相撲役の予定だったが、本物の関取にその役をとられたらしい。(その関取は城定イハの幼馴染で思い人というなんとも面白い巡りあわせ)常連の彼は酒に酔いつぶれるほど落ち込んでいて、「ひどい話ですね」と青も憤慨する。その怒りと落ち込みはそのまま、青のシーンがカットされたことにも重なっている。

映画には必要ないかもしれないが、街の風景として存在していたはずのかけがえのない瞬間。今泉監督は「街の上で」の中でそういう時間を肯定していく。

立ち寄ったライブハウスで涙する女性の横顔を眺めた瞬間、カフェで「アメリカの友人」という映画を「アメリカの友だち」と言い間違えたお客さんの会話が気になりつつも「友人」と「友だち」の意味同じじゃね? と言い合うマスターと青、映画の打ち上げの後向かった城定イハの家で付き合っていない男女は気軽にいろんなことを話せるのに、付き合ってしまうと関係が変わってしまうことについて話したこと、そして会話会話の、次の言葉を探る微妙な間……。どのシーンも起伏の激しいものではないし「短くわかりやすい」言葉に慣れ親しんでいる人にとっては冗長に思えるかもしれない。でもわたしは、その一つひとつの瞬間の輝きに涙が出そうになった。(コロナ禍でこういう瞬間に出会えなくなったから余計に)

合理化・効率化が求められるこの社会。いろいろなものが切り捨てられ、わかりやすいものにされていく。でもその「わかりにくさ」にある、ふとした日常にこそ生きる糧が潜んでいるのではないか。それがあるから、わたしたちは毎日を暮らしていける。

「街の上で」が丁寧に掬いあげたさりげない、けれども太陽の光を受けた海面のようにきらきらと光る瞬間たち。ほかの人が忘れてしまったとしてもわたしは覚えていたい、日々の輝きを心の中に抱えていたい、そう思った。

(「街と文化の関わり」という視点でもこの映画を語りたい…好きなシーンがありすぎて全部書いたら長くなりすぎてしまうので、このあたりでやめにします…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?