ソコカラ ナニガミエル?(永遠のソール・ライター)(2347字)

1.親密なソール・ライター

「伝説の写真家」とはいえ、僕は彼についてほとんど(という言葉すらウソになるほど)知らなかった。これでも、大学時代は現代芸術のゼミに所属していたのに。(まあ、熱心な学生とは言えなかったから、しょうがないんだけど。)

とにかく僕が、写真または写真家という人種に造詣が深くないことは、前もって言っておきたい。(そのことについて、誰かに責められるわけではないんだけど。)そして、素人なりにソレを口にすることを、どうか許してほしい。彼――ソール・ライターについて、口にすることを。

彼の写真との出会いは、つい最近だ。偶然、本屋の棚にあったのを見つけたんだ。

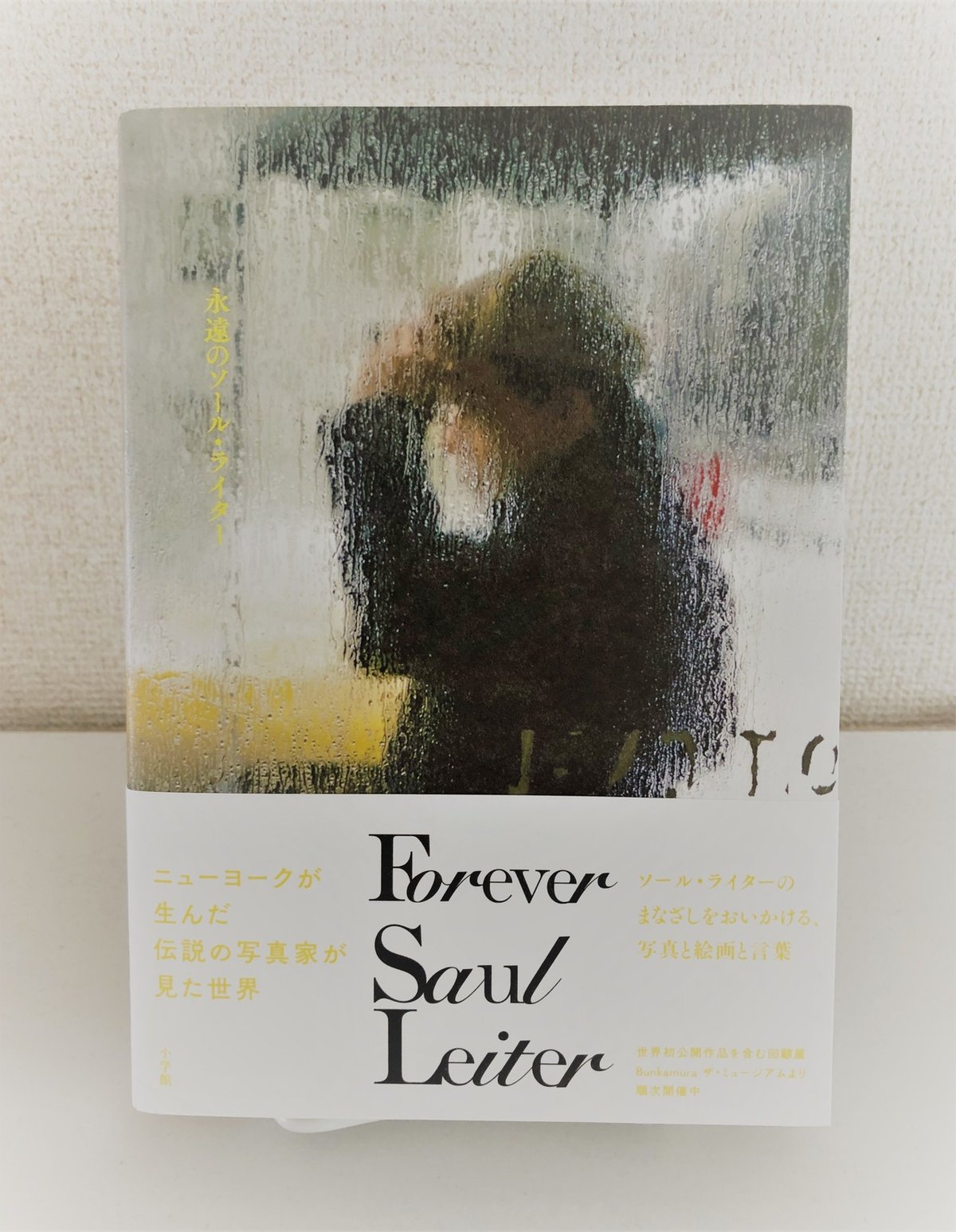

『永遠のソール・ライター』

僕は、それを見たとき、ソール・ライターが名前であることもわからなかった。(「ソール(Saul)」は「ソウル(Soul)」、「ライター(Leiter)」は「ライター(Writer)」だと思ったから。)けれど、表紙の――まるでモネの油絵のような写真は、無知な僕の足を止まらせるのには充分だった。

僕は気付けば、その本を手に取っていた。店員に咎められない程度に、ぱらぱらと彼の作品を鑑賞する。けれど、そんなことをしなくても、僕の中ではもう決まっていたんだろう。この本を手元に置いておきたいと。

彼の作品は、何かしらの「フィルター」を通して撮影したものが多い。

たとえば、露に濡れた窓ガラスから外を眺めたもの。

たとえば、車のフロントガラスから、街角を見つめたもの。

たとえば、階段の柵の隙間から、階下の路上を見下ろしたもの。

「フィルター」なんて言うと語弊があるけど、つまるところ、そんなところだ。その代わり、被写体と真正面から向き合ったものは、あまり見受けられない。

けれどその手法は、覗き見とは違う。彼はあくまで、身近で起こったことを、そのまま切り取っているだけだ。だからこそ、覗き見のような妙な罪悪感は感じない。むしろ、安心感すら与えてくれる。

ポートレートを鑑賞するときの、あの特有の緊張感が感じられないのは、そのおかげだろう。なぜなら、被写体はこちらに気付いていないからだ。さらにいえば、自分が被写体と目を合わせることがないからだ。

日々を過ごしていると、時折、地に足が着いていないような感覚に襲われる。でも、彼の写真を眺めていると、なんだか自分を引き留めてくれるような気がする。足の裏に地面の感覚を甦らせてくれるんだ。そういう意味では、彼の写真は、誰にとっても非常に親密なものだと思う。

2.ソールとオーギー(by『スモーク』)

彼は、自身の撮影したものについて、こう語っている。

いくつかの出来のよい作品は、近所で撮ったものだ。

ストリートはバレエのようだ。

何が起きるか誰にもわからない。

――本文より引用

その言葉で、僕はある映画を思い出した。

ウェイン・ワン監督の『スモーク』。

煙草屋を営むオーギー・レンには、日課がある。あるとき、店の常連であり友人でもあるポール・ベンジャミンに、それを打ち明ける。「それ」とは、劇中のセリフを借りれば、「毎朝 同じ時間に同じ場所で写真を撮る」ことだ。その期間は10年以上にわたり、写真の枚数は4000枚を超える。僕が思い出したのは、それらをファイリングしたものを、オーギーがポールに見せているシーンだ。

オーギー:

同じようで一枚一枚全部違う

よく晴れた朝 曇った朝

夏の日差し 秋の日差し

ウィーク・デー 週末

厚いコートの季節 Tシャツと短パンの季節

同じ顔 違った顔

新しい顔が常連になり 古い顔が消えてく

地球は太陽を回り――

太陽光線は毎日違う角度で差す

――チャプター6『オーギーのカメラ』より引用

「皆同じだ」と苦笑していたポールだったが、ふいに、何枚かの写真に、数年前に亡くした妻が映り込んでいるのを見つける。未だ彼女を愛している彼は、思わず涙をこぼす……。

ソールとオーギーの手法は、全く違う。(そもそも目的が違うんだから、当たり前なんだけど。)でも僕は、ソールとオーギーの写真には、何か共通点があるように思えてならなかった。

ソールは、こんなことも語っている。

私の好きな写真は 何も写っていないように見えて

片隅で謎が起きている写真だ。

――本文より引用

『スモーク』を見返していると、オーギーも同じようなことを言っていた。

オーギー:

世界の小さな片隅に過ぎんが――

いろんなことが起こる

おれの街角の記録だ

――チャプター6『オーギーのカメラ』より引用

ソールのショットも、オーギーと同じなのかもしれない。つまり、彼のポートレートにも、鑑賞者の在りし日を思い出させる何かが、あるのかもしれない。人が最も関心を惹かれるのは、自分自身だ。他人を映したはずのポートレートに惹かれるのは、そこに自分を見るからだ。ソールのショットには、その力がある。

3.永遠のソール・ライター

永遠、か。

故 ソール・ライターには、財団がある。ソール・ライター財団。彼が遺したものを、後世に残すために。(『永遠のソール・ライター』は、Bunkamura ザ・ミュージアムの企画展のタイトルでもある。)

永遠なんて、存在しない。人類の誰も、未だ発明したことがない。でも、永遠に近いことは出来るのかもしれない。たとえば、日々の中で見つけた感動を、1年後、3年後、10年後――未来へ贈り続けることは。

この世界は、常に不穏で。色んな場所で、色んな人が潰れかけていて。けれど、そうした日々の中にも、平穏が必ずあることを思い出してほしい。「そんなものはない」と思ったら、ソール・ライターの写真を見てほしい。答えは、その中にあるから。

『永遠のソール・ライター』

どうか、永遠に残りますように。

この本を閉じたとき、頭にあったのは、そんな願いだった。

参考:

『ニューヨークが生んだ伝説の写真家 ソール・ライター』公式サイト

ウェイン・ワン監督『スモーク(原題:Smoke)』(1995年)

永遠のソール・ライター(原題:Forever Saul Leiter)(2020年)

この記事が参加している募集

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。 「サポートしたい」と思っていただけたら、うれしいです。 いただいたサポートは、サンプルロースター(焙煎機)の購入資金に充てる予定です。