採用担当の評価は何で決まるのか?市場価値の高い採用担当は何が違うのか?

「採用担当の仕事とは何か」「採用担当の評価は何で決まるのか」について、自分が思っている以上に人事/採用担当以外の人に、そして採用担当自身にも理解されてないかもと思ったので、採用チームのマネジメント経験から、

「採用担当の仕事の本質的な価値は何か」

「市場価値が高い(≒優秀な)採用担当は何が違うのか」

を自分なりに言語化してみようと思います。

なお私自身はITスタートアップでの中途採用の経験しかないので、他の業界だったり大企業だったり新卒採用だったらこの話が当てはまらないかもしれないのでそこはご了承ください。

このnoteは以下のシーンで活用してもらえたらと嬉しいなと想定して書いています。

採用担当が、自身のスキルアップ/キャリアアップを考える時

採用担当のマネジメントを担当している人が、自身の部下にあたる採用担当の採用や評価を考える時

採用担当のマネジメントを担当している人が、自身の部下にあたる採用担当のスキルアップ/キャリアアップを考える時

採用担当や採用責任者が、人事/採用を専門領域としていない上司に、採用担当の仕事をより深く理解してもらいたい時

1. 採用担当の仕事とは

採用担当の仕事とは、「自身の活動によって採用成果を生み出すこと」です。言い方を変えると「採用成果に対してどれだけ介在価値が生み出せたか」とも言えます。

当たり前すぎるし、どの仕事にも当てはまる内容なので拍子抜けするかもしれないですが、これに尽きると思っています。

それではこの「介在価値」について、以下の内容から紐解いていきます。

採用担当の介在価値の高さはどう決まるのか

採用担当の介在価値はどこで生まれるのか

採用担当の介在価値はどんな活動によって生み出されるか

2. 採用担当の介在価値とは

2-1. 採用担当の介在価値の高さはどう決まるのか

採用担当の介在価値の高さは単純に採用決定人数で測れるものではありません。

定量的に介在価値をイメージするため、採用案件毎に求められる採用担当の介在価値を試算してみます。

採用案件ごとに求められる採用担当の介在価値は、採用案件の採用難易度と自社で保有する採用に活用できるアセットの差分で決まります。

採用案件の採用難易度はざっくり以下で決まるとします。本来であれば、候補者の志向性や競合企業の状況だったり、その他にもたくさんの変数がありますが、本記事での説明の便宜上、考慮に入れないものとします。

当該採用案件の要件に該当する市場人数(以下、市場人数)

当該採用案件の求人倍率(以下、求人倍率)

採用決定までの想定期間(以下、採用目標期間)

単純化した計算式にすると以下になります。求人倍率は求人数÷市場人数とします。数値が高いほど採用難易度が高いということになります。

採用難易度=市場人数×求人倍率÷採用目標期間

要は、市場人数が少ないほど、求人倍率が高いほど、採用目標期間が短いほど採用難易度が上がるということです。

自社で持っているアセットは例えば以下などの要素で構成されます。

採用予算

自社の採用ブランド力

採用担当のスキルや経験を含めた、採用チームのケイパビリティ

現場担当者のアトラクト力

オファーの魅力度(報酬、仕事内容、ポジション、福利厚生 他)

以上を踏まえて、採用案件ごとに求められる採用担当の介在価値を試算するためには以下のような計算式が成り立ちます。数字が大きいほど求められる介在価値が高いことになります。

求められる介在価値=採用難易度-自社のアセットの総計

たとえ採用難易度が高い採用案件でも、自社のアセットの総計が多ければ、相対的に採用担当に求められる介在価値は低くなります。反対に、採用難易度がそこまで高くない採用案件でも自社のアセットが少なければ、採用担当に求められる介在価値は相対的に高くなるわけです。

採用難易度が高くても採用予算が多くあったり、オファーが魅力的だったり、現場の担当者のアトラクト力が高かったりすると、採用担当が高い介在価値を出さなくても採用決定に至ることもあるということです。

より定量的に介在価値の違いをイメージするため、仮想の採用担当を2名立てて、彼らの介在価値を比較してみます。

1採用担当あたりの介在価値を採用案件ごとの介在価値の総計としたとき、上記の計算式に従って、以下のAさん、Bさんそれぞれの介在価値を算出してみます。

Aさん:求められる介在価値が3の採用案件を10人決定

Aさんの介在価値=3×10

=30

Bさん:求められる介在価値が7の採用案件を5人決定

Bさんの介在価値=5×7

=35

この例で言えば、採用決定人数はAさんのほうが多いですが、介在価値の合計はBさんのほうが大きくなります。

たとえ採用人数が多くても、案件毎に求められる介在価値が低ければ、1採用担当の介在価値はそう高くはならないのです。

もちろん実際の採用の現場ではこんなに単純に採用担当の評価を決めることはできないですし、採用人数が増えればオペレーション工数が増えるので、それをしっかり捌いて多くの採用決定数を生み出すことも非常に大きな価値です。

しかしながら、単に採用決定人数だけを見て採用担当の評価を決めることは早計であり、採用担当が介在したからこそ生み出せた採用成果をしっかり見極めることは重要であると考えています。

私が採用マネージャーを務めていた時は、採用担当の評価はこの”いかに介在価値が出せたか”を軸に考えていました。

2-2. 採用担当の介在価値はどこで生まれるか

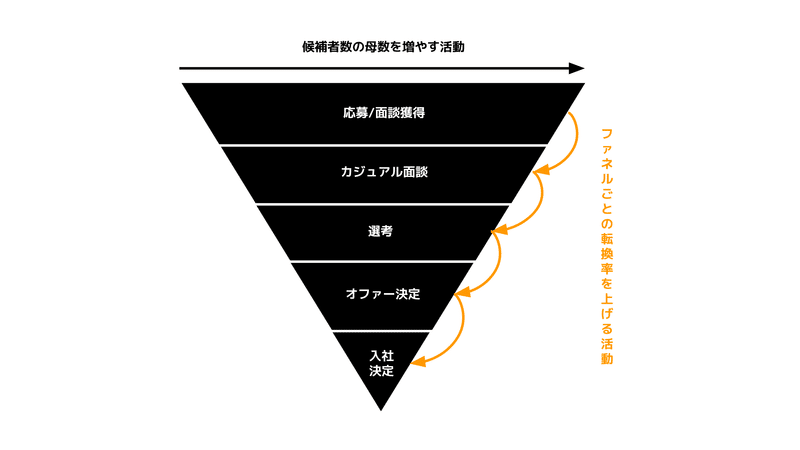

採用活動は営業やマーケティング同様、基本的にはファネル構造によって採用成果が生み出されます。

つまり、採用活動をものすごく単純化すると大きく2つの活動に分かれます。

①候補者数の母数を増やす・マッチ度の高い候補者を増やす(質をあげる)活動

②ファネルごとの転換率を上げる(辞退をなくす、アトラクト)活動

①、②の具体的な活動例は、例えば以下が挙げられます。

①候補者の母数を増やす・マッチ度の高い候補者を増やす例

人材紹介会社からの紹介数を増やすためのアプローチ

ダイレクトリクルーティング(スカウト)

リファラルでの紹介呼びかけ

採用広報

②ファネルごとの転換率を上げる活動

カジュアル面談でのアトラクト

選考における質の良い体験設計

内定受諾に向けた各ステークホルダーのディレクション

魅力的なオファーを提示するための社内調整

オファー面談や会食等を通じたアトラクト

そして①②にはこれらの活動の改善プロセスを回すことも含まれます。②の活動には、候補者と募集ポジションのマッチ見極め精度向上という視点も必要ですが、今回は採用決定に向けていかに辞退をなくすかという観点にフォーカスしたいので割愛します。

採用担当の介在価値はこの①②の活動で生まれます。そしてこれらの活動をどれだけうまくやれるか、つまり採用担当がいない採用活動と比較してどれだけ早く採用成果を生み出せるかが採用担当の介在価値といえます。

2-3. 採用担当の介在価値はどんな活動によって生み出されるか

採用担当の仕事は、抽象化するとすべてディレクションになると思っています。このディレクションにおいては「プロジェクトマネジメント力」と「コミュニケーション力」が求められると考えています。この2つのスキルこそが採用担当の介在価値の根幹だと考えています。

ステークホルダーが多岐にわたるということを実際に見ていきます。

採用活動のメインのステークホルダーは候補者になるわけですが、候補者を動かすためには場合によってはご家族の方に働きかける必要もありますし、もし社内に候補者の元同僚がいればその方にアトラクトに協力してもらうなどの動きもする場合もあります。

そして日々一緒に採用活動をしていく採用チームであれば、チームのマネージャー、アシスタント、採用広報担当、自分以外のリクルーター等とも協力して採用成果の拡大に努めます。

その他の社内のステークホルダーで言えば、現場の担当者も非常に重要です。そのポジションの採用目標を追うチームマネージャー、面接を担当するメンバー、採用権限を持つ責任者が主ですが、リファラルで候補者が紹介された場合はその紹介者や、アトラクトに協力してもらうメンバー、候補者のレイヤーが高ければ経営メンバーも巻き込むこともあるでしょう。

それからステークホルダーには採用のご支援をしてくださる人材紹介会社の方々もいらっしゃいます。自社のご担当者をはじめ、法人担当(RA)と候補者担当(CA)が別れている場合にはCAの方や、大手の場合は求人原稿担当の方、スカウト担当の方もいらっしゃいます。採用難易度の高い求人の成功のためにはご担当者の上席の方や、先方の役員の方も巻き込む大型プロジェクトになるパターンもあります。

もっと見ていくと、スカウト媒体のご担当者や、アウトソース先のご担当者などなど、様々な力学で採用活動に携わっている方々がいらっしゃるわけです。

採用活動に関わるステークホルダーの多様さと、それぞれのバックグラウンドが異なることから、採用成果の創出に向けて「プロジェクトマネジメント力」と「コミュニケーション力」が求められることをイメージしていただけたでしょうか。

そして採用難易度によってステークホルダーを動かす難易度が変わります。いわゆるハイクラスの採用とそうでない採用を比較して見てみます。

関わるステークホルダーのレイヤーが高いと、彼らを動かすためのプロジェクトマネジメントおよびコミュニケーション難易度が高くなる、つまり、より高いプロジェクトマネジメント力、コミュニケーション力が必要です。要するに、採用難易度が高い採用案件では、より高い介在価値を出すことが求められます。

3.市場価値の高い採用担当とは

ここまでの話を踏まえると、介在価値の高い、つまり市場価値の高い採用担当は以下のような人ということになります。

求められる介在価値が高い採用案件を

より多様かつコントロール難易度の高いステークホルダーを高いプロジェクトマネジメント力とコミュニケーション力を持って巻き込み

より早く採用成果を生み出せる

もっと雑に言うと、「無理難題なお題をどうにかして達成させる人」なのです。冒頭の話に戻りますが、これは他の職種でも当てはまる普遍的な要素ではないでしょうか。

4. 介在価値の高い(=市場価値の高い)採用担当は何ができるのか

それでは、このような介在価値の高い採用担当は採用活動において具体的に何ができるのか、先ほどの①②の活動から見ていきます。具体的な業務内容に踏み込んで事例を記載しているので、これから採用担当になりたい、まだ経験が浅いけど採用担当としてスキルアップしたいという方はもしかしたら参考になるかもしれません。

4-1.①候補者の母数を増やす・マッチ度の高い候補者を増やす活動

①の活動は大きく「要件定義」「母集団形成」のフェーズに分けられます。

<要件定義>

要件定義の段階では、現場の採用ニーズを踏まえながら採用要件を設計していきますが、介在価値の高い採用担当は採用難易度を適切な水準に設定することができます。

現場から最初に採用ニーズが出てくる際は「そんなスーパーな人いない」「そんなハイスキルな人はうちの報酬水準では採用できない」といったように採用難易度が高い状態であることも少なくないのではないかと思います。

採用経験が豊富な採用担当であれば、おそらく「採用難易度=市場人数×求人倍率÷採用目標期間」の計算式を無意識的にでもイメージできていたり、自社のアセットや自身のスキルも把握しているため、

求められる介在価値=採用難易度-自社のアセットの総計

この式で求められる介在価値が、自身のスキルで出せるMAX値と同水準もしくはそれ以下になるように調整を行います。

求められる介在価値を引き下げるには、採用難易度を下げるか、自社のアセットを上げるか、その両方を実施する必要があります。採用難易度を下げるには市場人数を増やす、競合する求人を減らす、採用目標期間を延ばすといった調整を行い、自社のアセットをあげるには報酬水準の引き上げ、ポジション引き上げ等を実施します。

具体的なアクションとしては、例えば以下を実施します。

▼採用難易度を下げる>市場の人数を広げる:必須要件と歓迎要件の再検討

例)現場が作成した採用要件では、自社で使用している開発言語での開発経験を必須要件としていたが、本当に必要なスキルはWebサービスを作るバックエンドの開発スキルであった。それがあれば当該言語での開発経験は入社後にキャッチアップ可能と判断し、当該言語での開発経験は歓迎要件に変更。

▼自社のアセットを上げる>報酬水準の調整

例)当該採用案件において社内から提示された報酬条件は、募集要件や同業他社の類似募集の報酬水準、その他の自社アセットを総合的に鑑みて採用決定まで至るのが非常に難しい水準であったため、これらの情報を関係者に提示し、当該採用案件の報酬水準を採用決定が可能な水準まで引き上げた。

以上を踏まえて、「要件定義」における介在価値の高い人/低い人の動きをまとめてみると以下のようになります。

介在価値が高い人の動き:

適切な採用難易度に設定するための要件調整や自社アセットを拡大させるアクションを行う。

介在価値が低い人の動き:

現場から出た採用要件をそのままJDとして記載して募集を開始する。

<母集団形成>

母集団形成において、介在価値の高い人はマッチ度の高い候補者を早く集めてくることができます。

マッチ度の高い候補者を集めてくるには、適切なチャネルで適切な候補者に魅力的なアプローチをする必要があります。エージェント/ダイレクトリクルーティング/媒体出稿/リファラルなど、様々なチャネルからどのチャネルに注力すべきかを選定し、チャネルごとに最適な手段を見極めます。

主要なチャネルや採用案件の特性に応じた活動を見ていきます。

▼人材紹介会社からの紹介

人材紹介会社からの紹介を増やすのであれば、まずはその採用案件の決定が得意な会社/担当者の見極めの実施や、そもそもそういった会社との取引がないのであれば新規開拓などを行います。決定実績の多い人材紹介会社/担当者は引き合いも多いので、数多くあるクライアント/求人から自社に候補者を紹介してもらうために自社の魅力をしっかり伝え紹介意欲を喚起する必要もあります。現場の担当者や役員と会っていただくとか、場合によっては飲み会などの対面コミュニケーションによって意欲を醸成することもあるでしょう。ご担当者が候補者へ自社を紹介しやすいように候補者向けの資料やコンテンツ、魅力付けのスクリプトを作って共有するといったアクションも有効です。

▼ダイレクトリクルーティング(スカウト)

スカウトの基本的なスキルとして、送るべき候補者のスクリーニング、スカウト文の作成における魅力的なタイトル、文章の作成、候補者プロフィールに応じたカスタマイズ等があります。スカウトが上手い人は文章作成はもちろんですが、この人は返信してくださりそうという候補者を見つけるのがうまいです。条件に合っていても募集に対して明らかに年収の差があるとか、現職で重要なポジションに就いている方、現職に入ったばかりの方はやはり返信率が低い傾向にありますし、その他にも現職の状況とか、好きな事業ドメインとか、今後やりたいこととか、お人柄とか、プロフィール情報から返信可能性を総合的に判断する能力に長けています。あとはスカウトを送るタイミングも重要なので、ログイン時間を見て即座にスカウトを送れる瞬発力も求められます。

現場の人がスカウトを送る場合はそのトレーニングとして文章の添削をしたり、ちゃんとコンスタントに送れているかチェックしてせっつくなどマネジメントも必要ですし、RPO会社に依頼する場合はそのための予算確保や効果的な運用のためのディレクションが必要です。

▼採用広報

ダイレクトリクルーティングの成果は採用ブランドからかなり影響を受けますが、そもそも自社の採用ブランドが弱いのであれば、その採用案件のターゲットに刺さりそうな採用広報施策(インタビュー記事制作、イベント企画 等)から行い、それらをスカウト文に挿入して返信率向上を狙ったりもしますし、もっと根幹から課題解決するには自社の採用ブランド戦略の設計から行うこともあるでしょう。

▼ハイクラス採用

ハイクラスの採用であれば、必要に応じて決定フィーを調整したり、リテーナー契約を結んだりするアクションも行います。こちらはきちんと採用成果に結びつけてくださる人材紹介会社およびご担当者の見極めと決定までのコミットメントを生むスティッキーなコミュニケーション、社内での予算確保のための交渉なども必要になってきます。

他にも社内の人がリファラルで人を紹介しやすくする施策や、広告を出稿するとか、やれることは無限にありますので、自分自身が未経験の施策も含めてマッチする候補者を集めてくるのに効果的な手段を考えて実行していくことが求められます。

以上を踏まえて、「母集団形成」における介在価値の高い人/低い人の動きをまとめてみると以下のようになります。

介在価値が高い人の動き:

あらゆるチャネルを活用し、それぞれのチャネルやソリューションに最適な候補者集めの方法を実施できる。また母集団形成の状況に応じてその手段をチューニングできる。

介在価値が低い人の動き:

募集要件に合わせたチャネルやソリューション選び、実行が不十分。また母集団がうまく形成できない方法をそのまま続けてしまう。

4-2. ②ファネルごとの転換率を上げる活動

②の活動の中から、「カジュアル面談から選考への転換」「内定受諾に向けた各ステークホルダーのディレクション」について書きます。

<カジュアル面談からの選考への転換>

カジュアル面談において候補者の選考意向をうまく獲得できる採用担当は、目の前の候補者のインサイトを正しく掴み、そのインサイトに合わせて自社で提供できるキャリアや仕事の提案を適切にすることができます。また、現場の担当者にそのスキルを身につけさせることができます。

当たり前のことを書いてますが、この候補者のインサイトを正しく掴むのにめちゃくちゃ高いコミュニケーション能力が求められるのです。(私自身は実はあまり得意ではない)

例えば、候補者が転職理由に「キャリアアップしたい」と挙げていたとして、その根底にある候補者の本音をしっかりキャッチボールして拾わないとコミュニケーションがズレてしまいます。この例だと、”キャリアアップ”という言葉が何を指しているかは人それぞれなので、ポジションに就きたいのか、スキルアップしたいのか、年収を上げたいのか、今とガラッと違う環境の会社に行きたいのか、などパターンが想定されますし、その内容に応じた訴求をする必要があります。また、深掘りして聞いていくとその根本は上司と馬が合わないから辞めたいとか、採用シーンではよくあることです。

これを候補者の言葉を鵜呑みにして、「うちでこの職種だとこういうキャリアアップができますよ」と提案しても候補者が真に聞きたい内容とズレているかもしれません。本当はどんな上司と働くことになるのかすごく気にかかっているのかもしれないのです。

候補者自身もその日初めましての見ず知らずの他人に本音を話すのはそう簡単ではありません。なので短時間で「この人は自分のことを分かってくれている」と信頼を得て本音を話してもらえる関係構築をするコミュニケーションはかなりプロフェッショナルなスキルではないでしょうか。

そしてこのスキルが高い採用担当は事前リサーチが周到です。事前に共有されているプロフィールや経歴書を隅々まで読み込んで、現職の事業内容やプレスリリースもチェックし、転職理由はこれかな?と候補者のインサイトへの仮説をしっかり立てて、どのポイントを訴求するかを準備して面談に臨みます。

このコミュニケーションスキルは一朝一夕には身につかないので、とにかく自社の事業や従業員の取り組みを常にキャッチアップして訴求の持ち玉を増やし続けたり、カジュアル面談が上手い人のログを見て研究したり、あるいは同席させてもらったり、ロープレしてもらったりしながらトライアンドエラーし続けるしかないと思っています。

以上を踏まえて、「カジュアル面談からの選考への転換」における介在価値の高い人/低い人の動きをまとめてみると以下のようになります。

介在価値が高い人の動き:

初回の面談で候補者からの信頼を十分得ることができる。候補者の言葉の根底にあるインサイトを引き出すコミュニケーションができる。インサイトに応じて最適な自社の魅力訴求ができる。

介在価値が低い人の動き:

初回の面談で候補者からの信頼を十分に得ることができない。候補者の言葉を表面的にしか受け取れず、候補者の本音をなかなか引き出せない。どの候補者にも同じ魅力訴求をしてしまう。

<内定受諾に向けた各ステークホルダーのディレクション>

介在価値の高い採用担当は、各ステークホルダーの期待値調整、利害調整をうまく成し遂げます。これがめちゃくちゃ難しいです。

採用担当のゴールは候補者が自社への入社を決定してくれることですが、候補者のゴールは必ずしも自社への入社ではないでしょうし、人材紹介会社のご担当者のゴールも自社への入社とは限りません。

採用担当と候補者・人材紹介会社のモチベーションで異なる点として、採用担当のゴールは自社への入社という1つのゴールしかないのに対し、候補者・人材紹介会社はどこの会社に入社を決定するかという複数のゴールがあることです。候補者なら転職自体を辞めることや起業といった選択肢もゴールになり得ます。一方で企業側からすると、内定を出している候補者が他にもたくさんいるからこの候補者が自社に入社を決めてくれなくても目標達成できるから大丈夫といった状況にはなかなかなりません。

異なるモチベーションの方々を自社のへの入社決定へ導くために、採用決定までのコミュニケーションストーリーを設計し、実行していく必要がありますが、その設計の難しさとして変数がありすぎる点があります。

挙げてみると例えば以下の変数があります。

[候補者]

・スキルやこれまでのキャリア

・キャリア志向性

・今回の転職における意思決定軸(年収、仕事内容、ポジション等)とそれぞれの軸の重み

[人材紹介会社ご担当者のモチベーション]

・決定フィー ※会社やポジションで違う可能性あり

・その会社やクライアント担当者への愛着

・その会社への採用決定状況

[現場のアトラクト担当者]

・アトラクトスキル

・そのポジションや候補者の採用決定に向けた熱意

[オファー内容]

・報酬水準

・今回提示できるポジションや社内でのキャリアパス

・今回提示できる仕事内容

これらの変数は、誰が、誰に、どのタイミングで、どのような伝え方をするかによっても変動幅が大きく異なってきます。現場の担当者から伝えた方がよいのか、あえて他のチームの人から話してもらうのが良いのか、場合によっては候補者のご家族とコミュニケーションを取り、ご家族と候補者で話してもらったほうがよいのか、状況によって様々です。タイミングも他社と比較して一番早くコミュニケーションしたほうがスピードが評価されるから良いのか、それとも直近バイアスをかけるためにあえて最後にコミュニケーションを取ったほうがよいのかなどといった視点もあります。自分が直接候補者とコミュニケーションしない場面も多々あるので、そのコントロールも必要です。

こういった多様なステークホルダーを内定が受諾されるかどうかの瀬戸際までディレクションしていくことはプレッシャーや一定の難易度もありますし、辞退された時はめちゃくちゃ悔しいですが、自分の働きかけがうまくいって採用決定した時に沸く喜びは採用活動ならではの醍醐味だと思います。

以上を踏まえて、「内定受諾に向けた各ステークホルダーのディレクション」における介在価値の高い人/低い人の動きをまとめてみると以下のようになります。

介在価値が高い人の動き:

候補者の内定受諾に向けて、現時点の変数状況と自社のアセットを並べ、内定受諾への勝ち筋とそのためにどの変数をいつどのように動かすべきかというコミュニケーションストーリーの設計と実行ができる。

介在価値が低い人の動き:

内定受諾に向けた変数状況の把握がうまくできていない。内定受諾に向けたコミュニケーションストーリーの設計が不十分で内定辞退されてしまう。

5.おわりに

長々と書いてしまいましたが、採用担当の仕事やその価値についてなんとなくイメージしていただけたでしょうか。この記事でうまく表現できたかは分かりませんが、採用の仕事は誰がやっても同じではなく、採用担当によって成果は大きく変わります。そして企業の価値創造の源泉である人的資本を作り上げる一丁目一番地となる採用活動は、企業の競争力を作るとても重要な仕事だと信じています。

たまたま今は採用の仕事をほとんどやっていないのですが、どこかのタイミングでまたしっかりやると思います。採用は楽しいぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?