美術展へ行ってみた #2|「身体—身体」(国立国際美術館/大阪)

今回が久しぶりの訪問となった国立国際美術館。

というのも、昨年9月から今年2月まで、館内工事のため臨時休業だったのです。

今回は、企画展ではなくコレクション展を目当てに足を運んできました。

本展は一部作品をのぞいて撮影OKとのことでしたので、個人的に気になった作品だけパシャパシャっと撮らせていただきました。

▮開催概要

「身体—身体」

会期:2024年2月6日-5月6日

会場:国立国際美術館

展示名の通りではありますが、「身体」を主題とした作品が展示されていました。

作品を生み出す作者の身体、作品のモデルとなる身体、作品の鑑賞者となる身体。

「身体」は、上記のような「作者—モデル—鑑賞者」といった構図が成り立つ美術界において、その表現と切っても切り離せない主題であると言えます。

▮展示構成

第1章:ルイーズ・ブルジョワ《カップル》1996年

20、21世紀を代表する美術家ルイーズ・ブルジョワの作品《カップル》。本邦初公開ということで、贅沢にも本作品のためだけに一つの章が設けられていました。衣類を身にまとったカップルと思しき男女二人の布の彫刻。抱き合っているのか、はたまた、片方がもう片方に覆いかぶさっているのか。擁護しているのか、束縛しているのか。実に様々な解釈ができる作品だと感じました。

ルイーズ・ブルジョワを認識したのは本展が初めてだったのですが、調べてみると、六本木ヒルズ前にある巨大な蜘蛛のパブリックアート作品《ママン》の作者なのですね。同じアーティストが手掛けたと思えないほどの作風の振り幅に驚かされました。

そんなルイーズ・ブルジョワですが、今年9月に森美術館で「ルイーズ・ブルジョワ展」が開催されるそうで、これは行かなくては…!と今から目論んでいます。

第2章:20世紀欧米の美術

説明書きを見るまでセザンヌによるものだと気が付かなかった本作。晩年に描かれたとされる絵ですが、晩年のものにも関わらず、セザンヌっぽさがあまり色濃く出ていないところがなんとも不思議で興味深い。

「マン・レイ=写真」のイメージでしたが、本作は彫刻作品です。作品に関する説明書きは特になく、文字通り「謎」多き作品でした。謎だけど、惹かれる。

黒くて細長い人物の彫刻を手掛けるジャコメッティによる絵画作品。彫刻以外のジャコメッティ作品を観るのは初めてのことだったので新鮮でした。ストレートな作品名に思わず吹き出しそうに。

展示室内に突如現れた黒い煉瓦の壁と赤い扉、そして真っ白な二体の石膏像。自分は今、屋外にいるのでは…?と一瞬だけ錯覚してしまうような、そんな作品です。この二体の石膏像ですが、実際に生身の人間で型を取ってつくられたそうで、妙にリアルだったのも納得。

トロフィーを彷彿とさせる、黄金色に輝く彫刻作品。作品名の「デメテール」が何なのか気になり調べたところ、ギリシャ神話に登場する大地の女神とのことでした。

第3章:女性の美術家と彫刻

カラフルな色づかいが印象的なニキ・ド・サンファールの彫刻作品。遠目から見てもニキ・ド・サンファールの作品だ!と分かる独特の存在感があります。そういう意味では、草間彌生さんの作品とも相通じるところがあるような気も。直島にある常設作品とはまた違った小ぶりな作品で、自宅に飾りたくなるキュートさでした。

第4章:身体という領土

《「無題」(ラスト・ライト)》

本展に足を運ぶ前日に読んでいた本(『めくるめく現代アート』)で見知ったフェリックス・ゴンザレス=トレス。あー!本物だー!と、ガイドブックに載っている観光名所に行った時のあの感じを思い出しました。

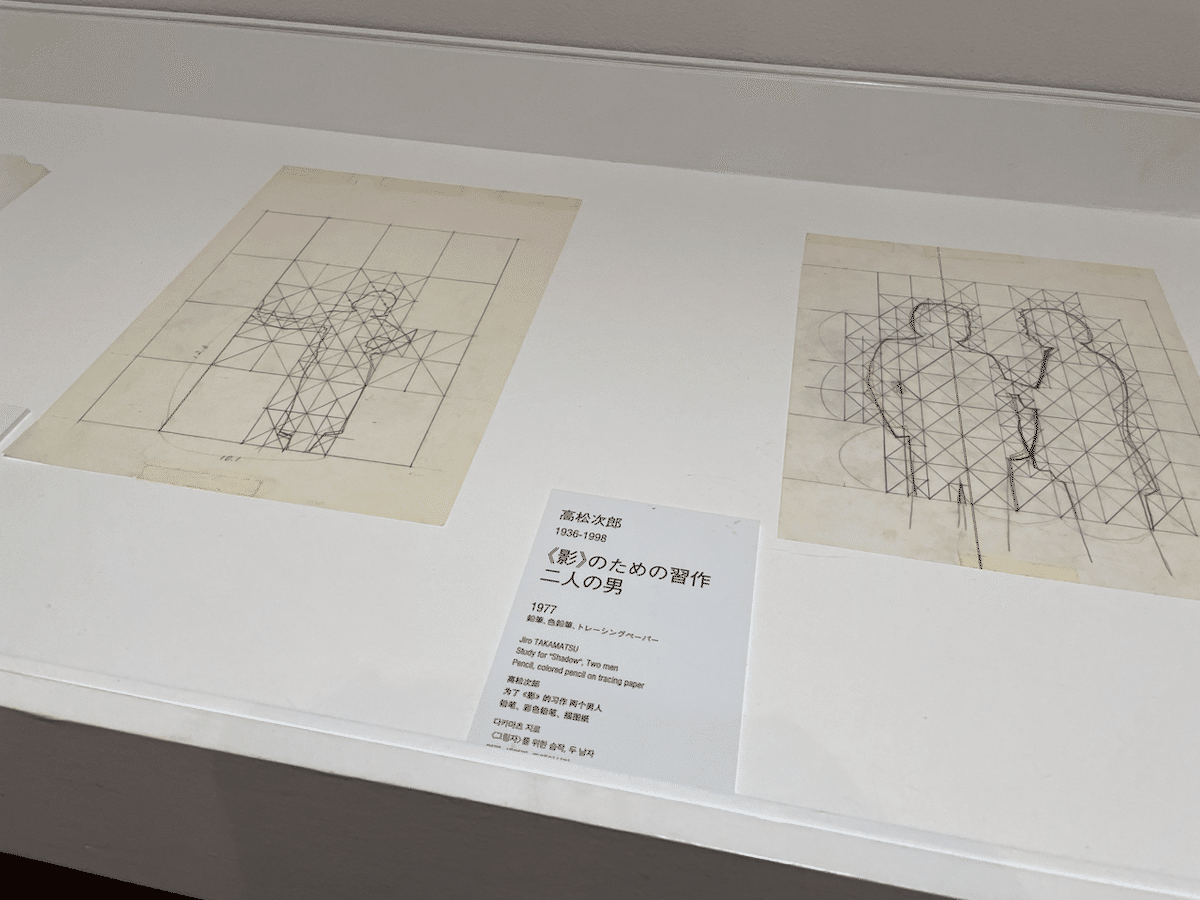

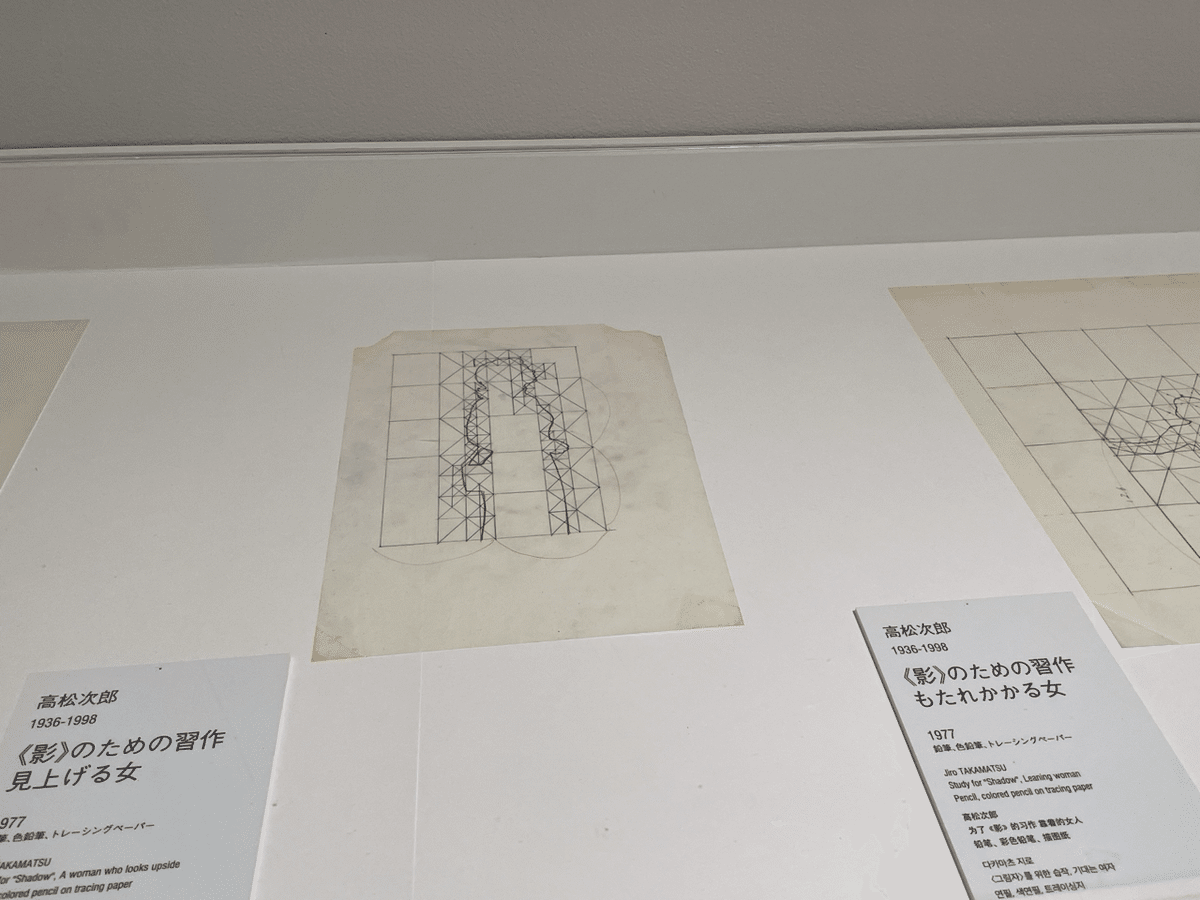

第5章:高松次郎《影》1977年

最後の章でも、一つの作品名が章のタイトルに掲げられていました。それが、高松次郎《影》です。もともとは、地下1階の受付カウンターとミュージアムショップの間に展示されている常設作品で、工事による振動から作品を守るべく、一時的に地下1階から地下2階の展示室へと移動されたとのことでした。地下2階へはエスカレーターで向かうのですが、最初に目に飛び込んでくるのが本作になります。

驚いたことに、いつも地下1階で観ていた時のものとは明らかに印象がちがう…!

展示される場所が変われば、観え方もまた変わってくるものですね。感激でした。

本作の習作を含むスケッチも何点か観ることができました。

▮まとめ

一つ一つの作品に対するキャプションが少なく、作者の意図が読みづらいと感じる作品もいくつかありましたが、観る者が自由な発想で鑑賞できるのも現代アートの魅力だなぁと改めて。

そして、やっぱり国立国際美術館は私にとって落ち着く場所だと再認識することもできました。

\ご覧いただき、ありがとうございました!/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?