なぜ誤解される? 日本のAI技術の実力を再評価

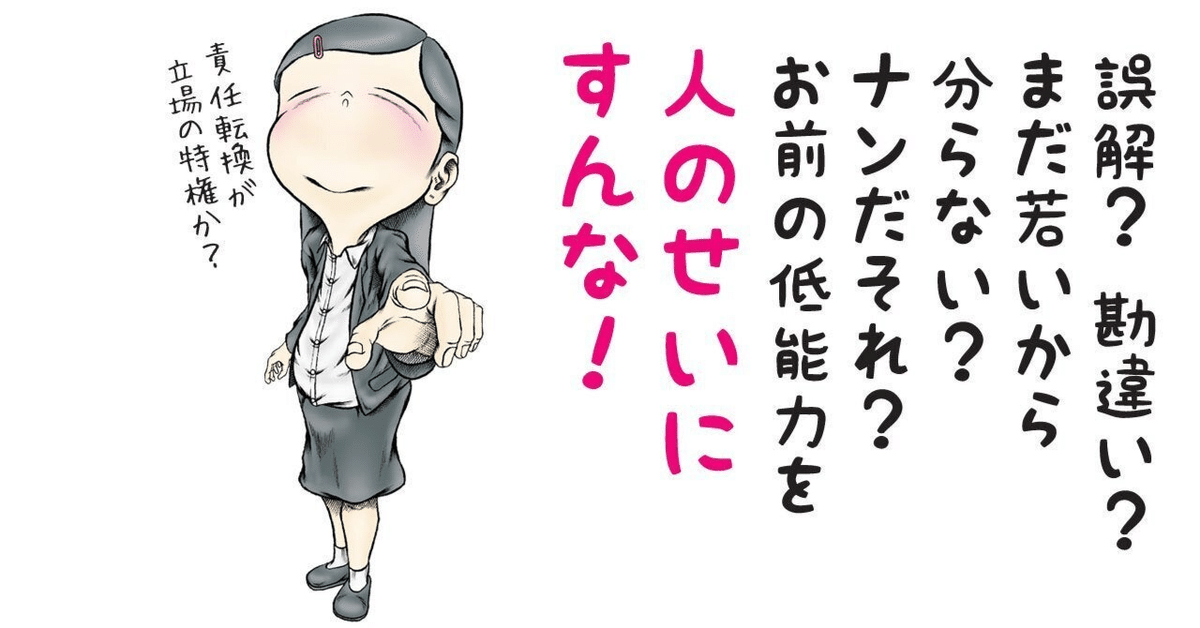

日本がインターネットの普及において障壁となった原因として、1995年当時の郵政省(現在の総務省)と経産省の間の省庁争いが指摘されています。

この問題はインターネットが日本に普及する際、郵政省がインターネットの電気通信事業者としての登録制度を導入。一方、経済産業省(当時は通商産業省)はインターネットを放送に該当するとして放送法の適用を主張しました。この立場の対立は1997年に郵政省と通商産業省が協議会を設置し、調整することで一応の決着を見ました。しかし、この2年間の混乱は日本の情報通信産業にとって大きな痛手となりました。

生成AIを統括している省庁はどこか?

現在、日本で生成AIを統括しているのは内閣府です。内閣府はAI戦略2022を策定し、Society 5.0やSDGsの実現に向けたAIの社会実装を推進しています。また、AI戦略会議を設置し、AIの技術体系や国際協調に関する方針を決定しています。

AI戦略2022の概要

令和4年4⽉

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局

生成AIに関しては、デジタル庁、経済産業省、農林水産省などの各省庁が業務利用計画を策定し、内閣府のAI戦略チームに報告・了承を得ています。

生成AIが全ての省庁に関与することを考慮すると、内閣府が統括することには意味があるでしょう。しかしながら、Society 5.0は現状どのような進展を遂げているのでしょうか?

Society 5.0では、フィジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空間に集積されます。サイバー空間では、このビッグデータを人工知能(AI)が解析し、その解析結果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィードバックされます。今までの情報社会では、人間が情報を解析することで価値が生まれてきました。Society 5.0では、膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析し、その結果がロボットなどを通して人間にフィードバックされることで、これまでには出来なかった新たな価値が産業や社会にもたらされることになります。

上に引用した『膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析』の意味が理解できていた政治家や官僚は、ほどんどいませんでしたが、AIやシンギュラリティの意味が分かっているAI開発者や、SF小説(特にサイバーパンク系)の愛読者には衝撃的な言葉で、ニック・ボストロムなどの本が日本でも売れたのは、日本政府が『人間の能力を超えたAI』という言葉を軽々しく使ってしまったからです。

松尾豊は日本のAIが海外に後れていると主張していますが、実際には日本はAIの分野で先進国としての地位を確立しています。後れを取っているのは、日本国のAI技術ではなく、松尾豊のAIに対する理解力です。

日本がGPUやAIチップや量子コンピュータの分野で後れを取ってしまった感じは否めませんが、(1) テキスト、(2) 映像・画像、(3) 音声・音楽のような『狭義の生成AI』だけでなく、科学系生成AI、エンジニアリング系生成AI、医療系生成AI、自動車制御系生成AI、ロボット制御系生成AI、3Dモデリング、分子設計、製品設計、プロシージャルコンテンツ生成、自動プログラミング、データ拡張のような『広義の生成AI』、『予測AI』、『分析AI』、『最適化AI』の分野や、スパコンの世界では、日本は世界でトップクラスの実力を持っています。

狭義の生成AIでも日本は、他国に後れを取っていませんでしたが、遅れを感じさせる原因としては、トレーニングや計算資源への資金投入が不足していたことが挙げられます。

以下の記事では、日本企業のAI導入が遅れていると指摘されています。しかし、これは実際には日本の経営者が、使用している製品やサービスの技術がAIであるかどうかの認識や、AIの定義の問題に起因していると考えられます。

『強いAI』と『弱いAI』には複数の解釈が存在します。例えば、家電のファジー制御のようなAI制御を『弱いAI』として捉える場合、多くの日本人は家電、自動車、スマートフォン、監視カメラ、道路制御などでの使用しているAI技術を『AI技術』とは認識していないのかもしれません。日本ではAI技術が非常に普及しており、それがあまりにも日常的であるため、多くの人々がそれを特別な技術とは感じていないのが現状です。

日本企業のAI導入は遅れ気味 「AI不要」の声も多い

Forbes JAPAN Web-News | Forbes JAPAN編集部

2023.08.12

AIが急速な発展を見せるなか、世界の企業は遅れをとるまいとDXやAI導入を加速している。ひるがえって日本はどうかというと、またしてもお得意の「様子見」で後塵を拝するパターンに陥りそうな気配だ。

人工知能関連ソフトウェアの開発などを行うアルテアエンジニアリングは、日本、アメリカ、イギリス、イタリア、インド、韓国、スペイン、ドイツ、中国、フランスの10カ国を対象にAI導入の実態調査を行った。各国のデータサイエンス、機械学習、金融分析などを行うエンジニア1027人と、経営幹部1010人の計2037人がアンケートに応じている。それによると、1年以内に大規模なプロジェクトにAIを導入する予定があるかとの質問で、6カ月以内と答えた割合は中国がトップで65パーセント、インドが57パーセント、韓国も29パーセントと意欲的なのに対して、日本は18パーセントと最下位(平均は35.9パーセント)。逆に「これからも行う気がない」は22パーセントで、こちらはダントツトップだった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?